Кое-какие прогнозы

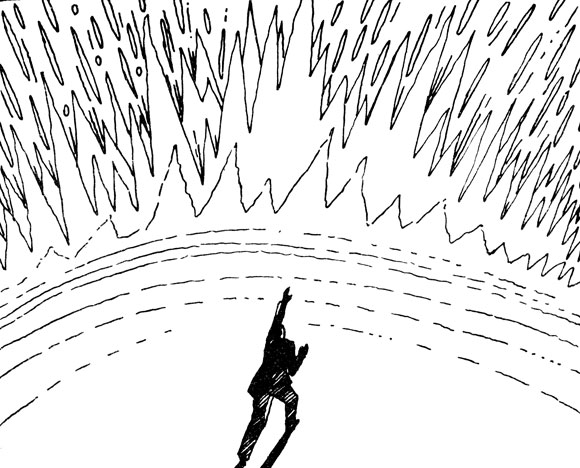

Будущее... Попытки прогнозирования всегда похожи на рассматривание чего-то сквозь туман. И если в одних случаях туман может быть незначительным и сквозь него можно различить хотя бы общие очертания предметов, то в других - все попытки что-либо разглядеть сквозь густую его завесу оказываются тщетными. Конечно, легче прогнозировать те явления или события, корни которых имеются уже в настоящем и прослеживаются в прошлом. Тогда видна общая тенденция прогнозируемого явления или процесса, и с большей уверенностью можно судить о его дальнейшем развитии.

Каким будет человек будущего? Сколько об этом написано серьезных, полусерьезных и совсем несерьезных книг и статей, сколько фантастических романов, рассказов, сколько выпущено фильмов. Прогнозируется внешний облик человека, его мыслительные способности, его моральные качества. И чего тут только не встретишь - от вполне логически обоснованного до совсем фантастического или абсолютно абсурдного... Нас с вами, конечно, будет интересовать лишь один вопрос - "наш вопрос": в каком направлении в будущем можно ожидать изменений индивидуального "я" человека, его сознания и самосознания.

В последние годы на Западе в печатных изданиях, предназначенных для широкого круга читателей, все чаще встречаются весьма пессимистические заявления о будущности человека, о перспективах его дальнейшего развития, совершенствования его психики. Говорят не только об отсутствии прогресса, но даже о деградации современного человека, о деградации, которая будто бы будет непрерывно продолжаться... Правда, чаще всего с подобными прогнозами выступают отдельные писатели, журналисты, социологи, основываясь лишь на личных впечатлениях от образа жизни и поведения современной молодежи, усиления инфантильных черт в их психике, агрессивности и т. д. Но некоторые пытаются и обобщить, при этом опираясь и на установленные наукой факты. Например, на утверждение современной биологии о том, что формирование человека как биологического вида закончено. А раз так, то о каком будущем прогрессе может идти речь?

Да, действительно, в последние 100-200 тысяч лет (т. е. со времен неандертальца) не происходило увеличения мозга человека. Современный человек (Homo sapiens) существует уже 35 тысяч лет без каких-либо признаков дальнейших его морфологических изменений. Поэтому нынешняя наука и говорит о стабилизации вида человека, о том, что ожидать его дальнейшего эволюционного развития, возникновения нового подвида или вида не приходится.

Все это так, но дает ли это основания для заключения о прекращении прогресса в самих механизмах психической деятельности? Ни в коем случае!

Попробуем сравнить те изменения в человеческой истории, культуре, которые имели место в последние 10 тысяч лет, когда мозг человека уже не менялся, с историческими событиями и достижениями людей в течение предшествующих четырех миллионов лет, когда непрерывно происходили эволюционные изменения мозга. А разве может идти в какое-либо сравнение по темпам прогресса в науке и технике один-единственный прожитый нами сейчас год с десятками лет конца прошлого столетия? Нельзя не увидеть все величайшие достижения человеческого разума, связанные не с увеличением массы мозга, а с тем скачком в развитии психики, который произошел вследствие появления речи, словесно-логического мышления!

Для совершенствования наших психических механизмов, усложнения нашей психики нет никакой надобности в увеличении массы мозга. Наш мозг с его десятками миллиардов клеток и так необычайно велик, и исчерпать его функциональные возможности, его резервы пока что представляется немыслимым... Нет, о деградации человеческого существа вообще и речи быть не может. А пессимизм части социологов, философов, биологов Запада имеет корни чисто социальные...

Каковы же перспективы дальнейшего развития и совершенствования нашего сознания и самосознания, индивидуального "я" человека? Сохранится ли тенденция, четко прорисовывающаяся в ходе исторического развития человека все большей "кристаллизации" индивидуального "я" или начнется растворение его в "общем", надындивидуальном сознании?

Ответ на этот вопрос о будущем в какой-то степени должно помочь найти прошлое. Всегда ли, во все ли эпохи человек ощущал, переживал и определял свое "я" так же четко и ясно, как сейчас? Нет, разумеется. Как свидетельствует история, чем дальше в прошлое, тем такая психическая индивидуализация, персонификация человека менее выражена, менее определенна. В какой-то мере можно наблюдать это и сейчас - при сопоставлении между собой человеческих групп, находящихся на различных ступенях исторического и социального развития.

В период первобытнообщинного строя выделение личного "я" человека определялось преимущественно лишь природными различиями индивидуумов, их биологией, физиологией. В главном же - в своей деятельности, в своих взаимоотношениях с себе подобными человек проявлял себя в основном не как отдельная личность, а лишь как член общины, племени. Как писал К. Маркс, "чем дальше назад уходим мы в глубь истории, тем в большей степени индивид... выступает несамостоятельным, принадлежащим к более обширному целому..."

Даже в языке народов, находящихся на низших ступенях общественного развития, употребление местоимения "я" - явление редкое. В романах Фенимора Купера или Майн Рида такие персонажи, как Соколиный Глаз или Большой Змей, предпочитали не говорить о себе - "я"... Конечно, у человека и на такой стадии исторического развития были и есть его "я", самосознание, самоощущение, но все это связано с низшими пластами психики, в этом "я" больше "чувства", чем "понимания".

С развитием человеческого общества процессы индивидуализации неукоснительно нарастали, и в них все большее место стали занимать социальные аспекты. Уже разделение труда делало одного человека непохожим на другого. Еще больше в этом плане давали по мере развития наука и искусство. Как пишет И. Кон в своей книге "Открытие "Я", прогрессирование процессов индивидуализации отчетливо прослеживается и при анализе различных феноменов культуры. О нарастающем внимании к особому, индивидуальному свидетельствует, например, расцвет портретной живописи в средние века, а также появление автобиографической прозы. Обостряется в этот же период интерес не только к познавательным, но и к "переживательным" аспектам индивидуального "я". Внутренний мир человека все больше обогащается, возникают все новые психологические нюансы. Совершенствовалась эмоциональная сфера человека: переживания его становились все более "тонкими", более разнообразными и в то же время - в последующем - более связанными с рациональным в его психике, ибо он научился их сдерживать, владеть собой.

Однако ко времени расцвета капитализма эта гипертрофированная индивидуализация привела к своеобразному конфликту: новые социальные условия подавляли человека как личность, вызвали к жизни противоположные процессы деиндивидуализации. В условиях капитализма роль человека все более сводилась к роли примитивной детали в огромной машине современного индустриального общества, детали, все более лишаемой самостоятельности, независимости, воли... Но в то же время такая деиндивидуализация не могла повернуть вспять процессы все большей кристаллизации субъективной системы, "переживательных" аспектов "я". А отсюда - рост пессимизма, эмоциональных стрессов, психических заболеваний (в частности, депрессивных состояний).

Лишь в условиях совершенно нового социального строя - социализма - оказалось возможным разрешить это противоречие, обеспечив всестороннее развитие каждой личности, каждого индивидуального "я" не в ущерб другим, а в полной гармонии с ними и с обществом в целом.

Так как же с учетом всего сказанного будет обстоять дело в будущем с индивидуальной психикой человека, с его субъективной системой, его "я"?

Надо полагать, что с совершенствованием социалистического общества, условий жизни, взаимоотношений людей будет совершенствоваться индивидуальная психическая сфера человека, его индивидуальное сознание и самосознание. Каждый человек все острее и четче будет ощущать свое индивидуальное "я". И общественный характер сознания человека этому никак не противоречит, ибо общественное сознание фактически находит свое конкретное воплощение, реализуется в индивидуальном сознании каждого человека. Станислав Лем, несомненно, прав, когда пишет в книге "Сумма психологии", что отдельные сознания все же не объединяются в единую систему. Не будет так, чтобы сознание отдельных людей, объединившись, создало нечто вроде высшего Интеллектуального поля, где будет сформулирована истина, которую каждый мозг в отдельности вместить не способен.

Но будут продолжаться и нарастать также процессы "кооперирования" индивидуальных сознаний. Зависимость каждого отдельного "я" от других "я" в процессах нашей жизнедеятельности будет продолжать расти. Каждое индивидуальное "я" никогда не сможет существовать в отрыве от других "я", в отрыве от общества себе подобных. Только в тесной связи с другими, с опорой на них индивидуальное "я" может достичь истинного расцвета. Подобно той дождевой капле из восточной притчи (воодушевившей Саади и Гёте на создание изумительных стихов), которая, попав в пучину моря и будучи поглощенной раковиной, превращается в чудесную жемчужину.

Или как это звучит у нашего современника В. Солоухина: "...страшно одинокой капле воды забираться в ледяное поднебесье, скитаться по голубой пустоте, падать, теряться и пропадать во тьме преисподних глубин... пока однажды не осознает себя посланницей материнского моря. И от этой прояснившейся, животворящей связи, от соседства со множеством таких же, туда же несущихся в пространстве сестер вдруг раскрывается смысл неповторимой, отпущенной нам веселой радости - грозно шуметь на гребне штормовой волны, сверкать в ручье весеннем и вместе с июльским проливнем разбиваться об иссохшую ниву!"

И наоборот, существование при полной изоляции от других людей и нормальное психическое функционирование человеческой личности немыслимы. Как известно, "Робинзоны" очень быстро психически деградируют...

Полноценное индивидуальное сознание и самосознание требуют обязательного включения его в сообщество таких же полноценных сознаний других людей. Отсюда - тенденция ко все более возрастающей ценности других "я" в человеческом сознании, высочайшей степени уважения человеком человека, к служению не только себе, но и другому и всем вместе. По мере совершенствования нашего общества каждый все более четко будет осознавать и значимость собственной индивидуальности и свою зависимость от других столь же самостоятельных "я".

Таким образом, предела совершенствованию человеческого "я" нет. И несомненно, как об этом пишут советские ученые - биолог Б. Л. Астауров и философ И. Т. Фролов,- человеку еще предстоит пройти немалый путь в социальном его развитии, чтобы заслужить новое наименование - человек мудрый и гуманный. Но этот процесс непреложен. Эволюция от Homo sapiens к Homo sapiens, faber, humanus et moralis продолжается...

|

ПОИСК:

|

© GENETIKU.RU, 2013-2022

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://genetiku.ru/ 'Генетика'

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://genetiku.ru/ 'Генетика'