§ 1. Открытие нуклеиновых кислот

Главную роль в передаче наследственной информации играют биологические полимеры - нуклеиновые кислоты, входящие в состав клеток представителей всего органического мира, от самых примитивных до самых сложноустроенных его форм.

Нуклеиновые кислоты открыл в прошлом веке швейцарский ученый Иоганн Фридрих Мишер в ядрах, полученных из лейкоцитов гноя, а затем и из мужских половых клеток (сперматозоидов). В дальнейшем нуклеиновые кислоты были обнаружены в других клетках и не только в ядре, но также в цитоплазме и в клеточных органеллах.

Существуют два типа нуклеиновых кислот. Преимущественно в ядре (а частично и в клеточных органеллах - хлоропластах и митохондриях) содержится дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК).

Каждая соматическая клетка человека содержит около 6*10-12 г ДНК, а в половых клетках, например в сперматозоидах, ее около 3*10-12 г.

В цитоплазме, а также частично в ядре содержатся и другие нуклеиновые кислоты, называемые рибонуклеиновыми (РНК).

Начиная с 40-50-х годов 20-го века происходит интенсивное накопление фактов, свидетельствующих о значении нуклеиновых кислот в передаче наследственной информации. Большую роль в этой области сыграли исследования наследственности микроорганизмов: вирусов и бактерий.

Одним из популярных объектов биологических исследований стал вирус мозаичной болезни растения табака (ВТМ). Каждая вирусная частица - образование длиной 250 мкм и шириной 15 мкм. Такая частица представляет собой комплекс, в котором 95% белка и 5% РНК. Электронно-микроскопические наблюдения обнаружили, что белковый ингредиент состоит из 2200 одинаковых глобулярных белковых молекул.

РНК этого вируса при ее выделении выглядит в электронном микроскопе как тончайшая нить. Каждый штамм вируса передает потомкам свои специфические особенности и отличается от другого штамма аминокислотным составом белка.

Было проведено несколько наглядных экспериментов, показывающих роль нуклеиновых кислот в передаче наследственной информации. Так, если получить отдельно РНК и белок двух разных штаммов ВТМ, первый из которых вирулентен для листьев табака (белок Б1, нуклеиновая кислота H1), другой - для листьев подорожника (белок Б2, нуклеиновая кислота Н2), а затем составить новые комбинации: Б1H2 и Б2Н1, то комбинация Б2H1 трансформируется (превращается) в штамм, аналогичный Б1H1, а комбинация Б1H2 - в Б2H2. Следовательно, наследуются свойства того штамма, которому принадлежит нуклеиновая кислота.

Можно привести другой пример, с пневмококками. Существует два основных типа пневмококков: S-тип - капсульные, вызывающие пневмонию, и R-тип - бескапсульные, невирулентные. В эксперименте заражали кроликов смесью живых бескапсульных пневмококков и убитых капсульных - кролики заболевали пневмонией и погибали. Выделенные из тела мертвых кроликов пневмококки оказались S-типа, так как произошла трансформация (превращение) пневмококков R-типа в S-тип под влиянием убитых бактерий S-типа. Удалось показать, что эта трансформация обязана ДНК, так ДНК, выделенная из бактерий S-типа, будучи добавлена к бактериям R-типа (или после введения в организм животных, зараженных R-типом) вызывала трансформацию R-типа пневмококков в S-тип. Это открытие, проведенное и подтвержденное во многих опытах, послужило важнейшим доказательством генетической роли ДНК.

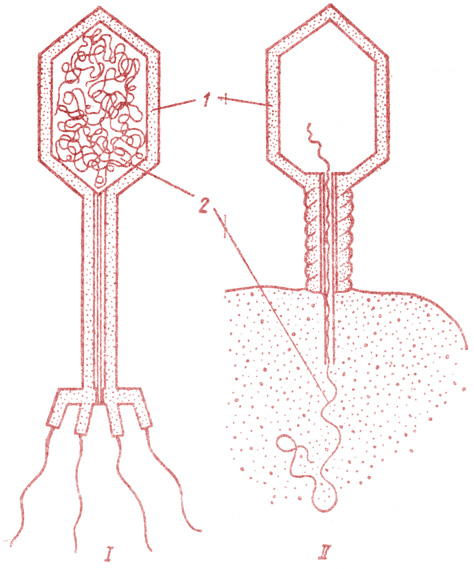

Рис. 1. Фаг Т2. Схема его строения (I) и внедрение его в бактериальную клетку (II). 1 - белковая оболочка; 2 - нуклеиновая кислота

Другое свидетельство генетической роли именно нуклеиновой кислоты, а не белка было получено на бактериальных вирусах, размножающихся и живущих за счет бактериальных клеток - бактериофагов (или просто фагов). Фаг Т2 бактерии кишечной палочки напоминает по форме головастика (рис. 1). Он состоит из белковой оболочки и заключенной в нее нити ДНК. Белки фага метили радиоактивной серой, а ДНК - радиоактивным фосфором. В бактериальной клетке, зараженной фагом, образовались новые частицы фага Т2, в которых был обнаружен лишь радиоактивный фосфор. Эти опыты показали, что заражение происходит при помощи молекулы ДНК. Далее было выяснено, что как только такой бактериофаг прикрепляется к бактериальной клетке, нить ДНК фага проникает, "впрыскивается" в нее, становится способной синтезировать новые вирусные частицы, а бактериальная клетка вскоре погибает, разрушается и сотни вновь образовавшихся частиц фага выходят наружу.

|

ПОИСК:

|

© GENETIKU.RU, 2013-2022

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://genetiku.ru/ 'Генетика'

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://genetiku.ru/ 'Генетика'