1.5. Кросс-реактивность и ее филогенетическое происхождение

Несмотря на чрезвычайный полиморфизм HLA-системы, есть вполне реальные факты, которые позволяют утверждать, что между отдельными HLA-детерминантами существует большое структурное сходство, которое могло возникнуть в процессе эволюции как результат генетических перестроек нескольких (одного?) исходных генов. Первая группа фактов составляет феномен кросс-реактивности, заключающийся в том, что антитела, направленные к определенной антигенной детерминанте, могут частично поражать клетки, несущие другую HLA-детерминанту, вследствие чего определенные HLA-антитела могут быть полностью или частично сорбированы клетками, несущими иную HLA-детерминанту. Гипотеза о существовании таких cross-reactive groups (CREG - крег) была выдвинута французскими исследователями в 1970 г. [Снэлл Дж., Доссе Ж., Нэтэнсен С., 1979] и в дальнейшем подтвердилась не только для антигенов серий А и В, но и для серии DR.

Таблица 8

Основные кросс-реагирующие группы HLA-системы (адаптировано из материалов Уоркшопов)

| Сублокус HLA-A | Сублокус HLA-B |

| A1 - A3 - A11 | B5 - Bw35 |

| A2 - A28 | Bw42 - Bw22 |

| A3 - All | B7 - B27 - B40 |

| Aw23 - Aw24 | B8 - Bl4 - Bl8 |

| Aw30 - Aw31 | Bl3 - B40 |

| Al - Aw36 | Bw38 - Bw39 |

| Aw25 - Aw26 - Aw34 | Bl5 - Bl7 |

| Bl2 - Bw21 |

В табл. 8 представлены основные кросс-реагирующие группы сублокусов HLA-A и HLA-B. Кросс-реакции наблюдаются между продуктами одной аллельной серии и не наблюдаются между продуктами разных аллельных серий. Гипотезы, объясняющие этот феномен, все исходят из положения, что аллели HLA имеют общего "прародителя", так называемую public-специфичность, от которой путем структурных перестроек произошли "кусты" современных узких епецифичностей.

В сублокусе HLA-B такими public-специфичностями являются открытые van Rood антигены Bw4 и Bw6 (бывшая система 4а/4b), распространенные с примерно одинаковой и высокой частотой во всех изученных до сих пор расах. Из этих основных "стволов" путем усложнения и дифференциации произошли все частные специфичности, перечисленные в табл. 9.

Таблица 9

Распределение HLA-B-антигентов по их происхождению из Bw4 или Bw6 (по материалам 8-го Уоркшопа, 1980)

| Общие специфичности | Частные специфичности | Общее число |

| Bw4 | В13, В27, В37, Bw38(wl6), Bw44(12), Bw47, Bw49(B21), Bw51(5), Bw52(5), Bw53, Bw57( 17), Bw58( 17), Bw59, Bw63(15) | 14 |

| Bw6 | B7, B8, B14, B18, Bw35, Bw39(wl6), Bw41, Bw42, Bw45(12), Bw46, Bw48, Bw50(w21), Bw54(w22), Bw55(w22), Bw56(w22), Bw60(40), Bw61 (40), Bw62(15) | 18 |

На 8-м Уоркшопе группой Терасаки было выдвинуто представление о наличии public-специфичностей в сублокусе HLA-DR, названных супертипичными (supertypic) детерминантами. К ним относят серии МТ [Park М. et al., 1980] и MB [Duquesnoy R., Marrari M., 1980]. Из этих супертипичных специфичностей путем дифференцировки, как от общего ствола, произошли все открытые к настоящему времени HLA-DR-специфичности. Отношения, существующие между более четко дифференцируемой МТ-серией и менее четко дифференцируемой МВ-серией, отражены в табл. 10, из которой следует, что практически все DR-антигены, известные ныне, связаны сложной сетью перекрестных реакций.

Таблица 10

Отношения между МТ- и МВ-сериями сублокуса HLA-DR (адаптировано из P. Terasaki et al., 1980)

| Суперспецифичность | Включает антигены | Включение, % | Суперспецифичность | Включает антигены | Включение, % |

| MT1 | DR1 | 100 | MB1 | DRl | 94 |

| DR2 | 100 | DR2 | 100 | ||

| DRw6У | 100 | DRw6 | 50 | ||

| DRw8 | 25 | ||||

| MT2 | DR3 | 100 | MB2 | ||

| DR5 | 100 | ||||

| DRw8 | 100 | DR3 | 70 | ||

| DRw6 | 100 | DR7 | 100 | ||

| DRw6У | 100 | ||||

| DRw13 | 100 | ||||

| DR4 | 100 | ||||

| MT3 | DR7 | 100 | |||

| DRw9 | 100 | ||||

| DR4 | 100 | DR4 | 100 | ||

| MT4 | DR5 | 100 | MB3 | DR5 | 48 |

| DR7 | 100 | DRw6 | 45 | ||

| DRwl7 | 100 | DRw6 | 26 |

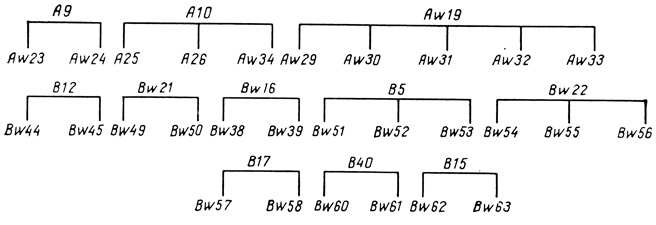

Другим явлением, которое свидетельствует об общем происхождении HLA-аллелей путем мутирования определенных генов, является феномен образования внутри "широкой" специфичности более узких расщеплений или "сплитов", включенных в широкую специфичность. "Сплиты", изучаемые со времени 4-го Уоркшопа, могут быть преобладающе представлены в одной человеческой популяции, а в другой, наоборот, лишь в следовых количествах (см. табл. 12), однако каждый из них может быть открыт сывороткой, направленной к "широкой" специфичности (рис. 6). Порядковые номера "сплитов" отражают последовательность, с которой "широкие" специфичности подвергались дроблению.

Рис. 6. Образование сплитов (адаптировано из P. Terasaki et al., 1980). Пояснение в тексте

Официальная номенклатура "сплитов", утвержденная на 8-м Уоркшопе, не отражает всего многообразия данного явления, которое существует и в более "молодых" HLA-сублокусах. О гетерогенности HLA-Cw5 сообщили Е. Wolf с соавт. (1980), а гетерогенность Dw5 была отмечена в итальянской [Curtoni Е. et al., 1980], японской [Wakisoka A. et al., 1980] и еврейской популяциях [Mizrachi Y., Orgad S., 1980]. Еще более сложное расщепление следует предполагать в специфичности DRw6, в которой уже определяют 4 - 5 субспецифичностей [Duren Т., Honey man М., 1980; Kaur D., Mittal K., 1980]. По-видимому, со сложным расщеплением DRw6 и отсутствием строгих иммунных реагентов и связаны чрезвычайные трудности в его идентификации.

|

ПОИСК:

|

© GENETIKU.RU, 2013-2022

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://genetiku.ru/ 'Генетика'

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://genetiku.ru/ 'Генетика'