Повесть вторая. "Кто сумеет возжечь факел..."

'Кто сумеет возжечь факел...'

Открыл клетку Роберт Гук, тоже физик - и замечательный.

Открыть - значит не просто увидеть. Открыть - это понять, что именно ты увидел и какое место в природе занимает увиденное тобой. По этому поводу историки науки обычно вспоминают изречение итальянского естествоиспытателя Феличе Фонтана, работавшего век спустя после Гука. В своей книге Фонтана посвятил особую главу "микроскопическим ошибкам, которые происходят при микроскопических наблюдениях", и заметил в этой главе прозорливо:

"...Посмотреть в микроскоп может каждый, по лишь немногие могут судить о виденном".

Истинно так! Естествоиспытателю, чтобы судить о виденном, нужно уметь задавать природе точные вопросы, уметь сопоставлять увиденное со всем, уже известным науке, и в то же время уметь ощущать необычное, а ощутив его, отрешиться от прежних знаний, дабы не утопить еще не изведанное в аналогиях с известным и еще - быть способным сформулировать новые понятия.

Вслед за мудрым изречением Фонтана принято вспоминать, что судьба изрядно поиздевалась над его автором, и я не хочу нарушать традицию. У Фонтана был очень хороший для конца XVIII столетия микроскоп. Благодаря ему он сумел рассмотреть и зарисовать крохотные, еще не открытые наукой клетки тканей животного, а именно угря - причем, он даже увидел и зарисовал клеточные ядра. Но открытия не состоялось, ибо Фонтана был фанатическим сторонником теории знаменитого физиолога Альбрехта Галл ера. Он "твердо знал", что изначальным структурным элементом любой ткани любого организма служат не клетки, а волокна - как видимые в микроскоп, так и невидимые даже вооруженным глазом, но "осязаемые душой". А клетки растений, известные со времен Гука, и те клетки, которые увидел в ткани животного он сам,- это, можно сказать, видимость: вторичные структуры, образуемые переплетением волокон.

Представление о клетке как "элементарной частице" всякого организма окончательно утвердилось лишь через шестьдесят лет после Фонтана. О том, сколь много времени прошло от открытия Гука до утверждения клеточной теории, помнят все, и нередко можно столкнуться с суждениями, будто и замечательному физику тоже не дано было в должной мере судить о виденном.

1

В свой микроскоп, как помнят все, Гук увидел клетки растения, увеличенные во сто крат. Впрочем, как тоже все помнят из школьных учебников, сначала он увидел только тени бывших клеток, вернее - их оболочки. Очень хорошо известно, что именно он рассматривал сначала: вот уже триста лет из книжки в книжку переходит его исторический рисунок - вид тонкого среза пробки под микроскопом. Первый портрет клетки. Вернее - ее силуэт.

Впервые этот рисунок был явлен миру в 1665 году между 114 и 115 страницами книги

"МИКРОГРАФИЯ

или некоторые

физиологические описания

МЕЛЬЧАЙШИХ ТЕЛ,

выполненные при посредстве

увеличительных стекол с наблюдениями и изысканиями относительно сего предмета

Р. ГУКОМ, Членом КОРОЛЕВСКОГО ОБЩЕСТВА.

Отпечатано в Лондоне Джоном Мартином и Джошуа Олстри,

печатниками КОРОЛЕВСКОГО ОБЩЕСТВА, и продается в их

лавке "У колокола", что

на площади Собора св. Павла. MDCLXV".

Когда Гук выпустил этот труд, ему было тридцать.

Его "Микрография" была издана по специальному решению Собрания Британской академии, которая и по сей день носит свое старинное название "Лондонское Королевское Общество для Содействия Познанию Природы", и потому на титульном листе книги был оттиснут герб Общества: рыцарский шлем с закрытым забралом, на шлеме - вещая птица ворон, рыцарский щит с эмблемой Стюартов в углу поддерживают два пса-мастифа с коронами, надетыми как ошейники, а у собачьих ног на вьющейся ленте девиз "Nullius in verba!" - "Ничьими словами!".

Тогдашний читатель ученых книг обычно знал звучную латынь античных поэтов и безошибочно восстанавливал в памяти всю строку "Посланий" Горация, из которой оно взято:

"Я не обязан клясться ничьими словами, кто бы он ни был".

То есть: "Не ссылаться ни на какие авторитеты!"

Таков был девиз науки нового времени. Дельный девиз. Не чета сочиненной Монтальбани присяге.

"Микрография" Гука - старая редкая книга, экземпляры ее давних изданий хранятся в музейных отделах самых крупных научных библиотек. Авторам позднейших книг подчас то не с руки, то недосуг было разыскивать ее в библиотечных музеях, поэтому они воспроизводили рисунок Гука по перепечаткам в других сочинениях и пересказывали, что сделал Гук, тоже со слов других авторов, которые "Микрографию" тоже не читали, само открытие Гука оценивали тоже лишь по этому рисунку и отказывали Гуку в том, что он сумел в полной мере судить о виденном.

Да что там литераторы! Стоит взять в руки солиднейший, на многие языки переведенный учебник цитологии Э. де Робертиса, В. Новински и Ф. Саэса или даже "Биологию" К. Вилли, и в их текстах вы найдете фантастические справки по истории микроскопических исследований. Ну, например, что клетки растений открыл Маттиас Шлейден, а ядрышко - не ядро, а именно ядрышко, его деталь,- тот самый Феличе Фонтана, который и клетки-то считал всего лишь "видимостью". И как после этого не встретить в популярном сочинении таких рассуждений о Гуне: "Роберт Гук, впервые увидевший клетку в 1665 году в самодельный микроскоп (можно было сказать "в первый микроскоп" - другие микроскопы в те годы вряд ли существовали), заметил пустые ячейки, наподобие пчелиных сот. По сути дела клеток он не увидел. ...В первые микроскопы ничего, кроме оболочек, заметить не удавалось. Слишком мало было увеличение тех самых ранних оптических приборов, использованных Гуком и его последователями. Сегодня их и микроскопами-то назвать как-то неудобно".

Вот так и написал о Гуке один мой коллега - со снисходительностью юного обладателя моторной лодки, уверенного, что прадеды под парусами недалеко плавали. Но не стану увековечивать здесь его имени - да я же и сам грешен: пятнадцать лет назад написал и напечатал в од-ной своей книге почти такие же строки.

А стоило бы двум литераторам всего по два лишних часа провести в научной библиотеке, взять в руки "Микрографию" и прочесть, что в ней написано!..

...Гук взялся за конструирование микроскопа, потому что ему был нужен сильный оптический инструмент для совершенно определенных и к тому же очень тонких наблюдений. Микроскопы существовали уже полвека, и в Англии их уже лет тридцать изготовляли на продажу в Другие страны - можно было приобрести готовый прибор. Правда, сам Гук был, мягко говоря, небогат, однако средства были у Королевского общества, где он служил тогда "попечителем экспериментов", ученым лаборантом,- каждый из членов академии вносил на научные расходы шиллинг в неделю, и были другие немалые поступления в кассу. Но Гуку не полагалось просить денег на приобретение готовых приборов: он по занимаемой тогда должности был обязан их изготовлять сам - деньги давались только на материалы. А кроме этого, те микроскопы, какие можно было купить, ему не годились: увеличение слабое, вертикальная труба неподвижна, объект можно было рассматривать только при дневном падающем свете.

Гук принялся создавать собственную модель.

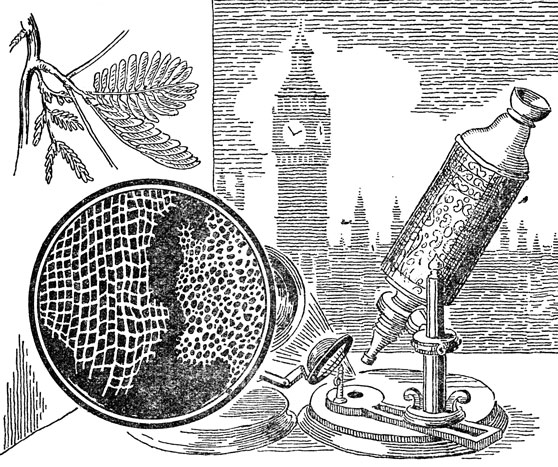

Чтобы добиться от своего микроскопа большой четкости изображения, он установил кроме двух выпуклых линз еще третью - коллекторную, собирающую лучи, рассеиваемые линзой объектива, и концентрирующую их в окуляре. И чтобы получить при необходимости еще большее увеличение, он изготовил набор сменных объективов с линзами разной силы. Еще в его микроскопе впервые можно было менять наклон тубуса и перемещать тубус в горизонтальной плоскости. Кроме того, тубус был сконструирован раздвижным, словом, целых три вида настройки прибора применительно к освещению, к глазам наблюдателя и объекту наблюдения, который Гук располагал на особом предметном диске или насаживал на специальную иглу, укрепленную над этим диском. И еще он сконструировал к микроскопу специальную осветительную систему - и пусть свет от ее масляной лампы был мощностью в одну свечу, но стеклянный наполненный водою шар и большая двояковыпуклая линза фокусировали луч строго в нужной точке!

Гук не мог позволить себе потратиться не только на позолоту, но даже на медь: никаких дельфинов! Штатив, подставка, винты - деревянные, тубус - из картона, правда покрашенного и тщательно разрисованного так, что он казался сделанным из металла с гравировкой. Зато в его приборе были видны уже черты микроскопов будущего, и право, современному ученому вполне удобно называть микроскоп Гука высоким именем микроскопа. И не стоит называть "самодельным", потому что в нашем обиходе это слово изменило свой смысл, приобрело уничижительный оттенок, неуместный, коли речь идет о первых образцах замечательных изобретений, которые сделали человека зрячим в необъятных макро- и микромирах. Все свершения техники были сначала самодельными - соответствующая промышленность рождалась спустя годы и века. Кулибин с сыном своими руками вытачивали деревянные шестерни "самобеглой коляски". Братья Райт собрали самодельный самолет - и человечество обрело крылья.

Гук умел все - у него были золотые руки, скромное жалованье ассистента при профессоре Бойле и привычки человека, выросшего в нужде. Он сам шил себе кафтаны и башмаки не хуже профессионального портного и сапожника, и линзы шлифовал не хуже профессиональных "очковых дел мастеров". Он и телескоп сделал, когда это ему понадобилось, и микроскоп, вышедший из-под его рук, был лучше всех, изготовленных прежде.

Но мы знаем, как выглядел этот его прибор и каким был узор, украшавший картонный тубус, и, увы, не знаем, как выглядело лицо самого Роберта Гука. Говорят, будто он не позволил написать ни одного своего портрета, хотя спустя год или два был признан и избран полноправным F.R.S., или по-русски Ч.К.О.- так по традиции сокращенно обозначается академический титул "Fellow of Royal Society", "Член Королевского Общества". А зал Общества с самого его учреждения украшали портреты всех Ч.К.О. И вот, видите ли, Гук вроде бы не захотел, чтобы его собственное изображение маячило перед его же глазами, когда он демонстрирует коллегам приборы и опыты, чужие и свои собственные, излагает дерзкие теоретические выкладки и выслушивает, как секретарь Общества зачитывает вслух язвительные выпады Ньютона - например, по его, Гука, адресу. Ньютон не любил бывать в заседаниях и не любил выступать, предпочитая всему затворничество в своем Кембриджском колледже Троицы, а свои трактаты и свои возражения на чужие выступления чаще присылал в письменном виде, благо в "Лондонском Королевском Обществе для Содействия Познанию Природы" с его возникновением установилось полное равенство меж устными и письменными сообщениями его членов и корреспондентов, как соотечественников, так и иностранцев.

Там вообще пятнадцать лет не было никакого устава, ибо сначала это Общество официально никем не было учреждено, а родилось само собой и порядки в нем - тоже.

Просто, начиная с некоего, ни в одной летописи не отмеченного дня 1645 года, компания живших в Лондоне молодых и даже очень молодых людей - Роберту Бойлю исполнилось лишь восемнадцать - стала каждый день собираться, дабы обсуждать проблемы экспериментальной философии. Для этих молодых людей из семей состоятельных, семей родовитых и даже аристократических - в отличие от других молодых людей из таких же семей - эта экспериментальная философия стала истинно пламенной страстью, занимавшей все помыслы.

Экспериментальная философия, или, как ее называли на континенте, Новая Наука, программу которой сформулировал великий философ их страны и времени Фрэнсис Бэкон.

История Фрэнсиса Бэкона была нами отложена, ибо прежде она для хода событий была не существенной. Но она существенна теперь, и потому мы снова отступим на сорок лет назад.

2

Когда в 1621 году английская казна оказалась в очередной раз опустошенной, "королю-философу" Иакову I пришлось швырнуть парламенту своего "правителя-философа" как кость. Пэр Англии лорд-канцлер Бэкон, виконт Сент-Олбэнский, барон Веруламский, был, как помните, уличен во взятках, судим палатой лордов, заточен в Тауэр - дня на четыре, лишен выслуженных титулов,- которые потом вернули, и приговорен к астрономическому штрафу,- который не взыскали. И эти преданные гласности взятки были только небольшой частью его грехов - прочие остались на его душе. У кормила власти он оказался таким же хищным и так же не стесняющимся в средствах, как все стюартовские царедворцы - истый сын своей среды и эпохи.

Но блестящая деятельная натура и незаурядный трезвый ум, доставшиеся Бэкону от природы, удивительно отлились в его второй жизни, которая расцветала одновременно с высшими взлетами первой жизни,- в его философии. В ней он тоже развернулся как сын своего века и своей Англии - как блистательный сын той Англии, которая становилась буржуазной, мануфактурной, практичной, напористой, хищной всеевропейской торговой державой, и того XVII века, что завершил нидерландскую революцию, созревал для революции английской и начал революцию научную, чтобы все свои сто лет кропотливо закладывать фундамент нынешнего естествознания, и на своем исходе среди многих свершений подложить под мир паровой двигатель: мину еще одного грядущего переворота - машинного.

"Я был рожден для того, чтобы послужить человечеству,- писал Бэкон, никогда не страдавший от скромности.- ...Недостаточно, думал я, преуспеть в каком-нибудь новом изобретении: подлинным благодетелем человеческого рода может сделаться лишь тот, кто сумеет возжечь факел в потемках природы и осветить сокровенные Тайны вселенной..."

И он действительно возжег науку наук - методологию естествознания. Этот факел стал светить всем, кто был, как он говорил о себе, достаточно сообразителен для того, чтобы улавливать в вещах сходство, и в то же время не настолько опрометчив, чтобы не замечать между ними тонких отличий, наделен от природы страстью исследовать и сомневаться, приводить все достигнутое в стройный порядок, находить и вновь искать.

"Слаба и беззащитна та наука, которая,- писал Бэкон,- находит питательную почву в лености ума, нуждается в покровительстве и похвалах и не терпит возражений, та, которая держится на искусственных доказательствах, прибегает к нечестным приемам и в конце концов разваливается, столкнувшись с препятствиями, коих она не в силах преодолеть. Совсем другой смысл обретает наука, чье достоинство укрепляется ее свершениями и ее пользой..."

"Scientia et potentia humana in idem coincidunt",- "Человеческое знание и власть совокупны",- этим тезисом "Нового Органона", главной своей книги, назначенной свершить Великое Восстановление Наук, Бэкон утверждал экспериментальное естествознание как залог будущего могущества человека. Позднее, уже перед смертью, в последней своей книге - в утопии "Новая Атлантида", он заговорил о будущем "царстве человека", молчаливо им противопоставленном "царству божьему". И в этом "царстве человека", мечтал Бэкон, научный прогресс решит все проблемы - литературные и духовные, личные и общественные.

А ведь сам он был неудачливым естествоиспытателем. И Юстус Либих, великий химик, сурово писал спустя двести лет, что природа не открывала Бэкону своих тайн, не повиновалась ему, ибо он, наделенный всеми возможными дарами, кроме чувства истины и правдивости, подходил к ней "с ложью в сердце": "Его опыты,- утверждал Либих,- могли обмануть людей, но пред ее лицом не могли иметь успеха. В роли естествоиспытателя все в нем оказывалось поддельным".

Быть может, поэтому Бэкон то и дело оказывался неспособен верно оценить и принять крупнейшие свершения естествознания своих дней. Последний научный опыт, который он поставил собственными руками, как говорили, явился причиной его гибели. Ранней весной, промозглым вечером шестидесятипятилетний философ вышел раздетым из дворца своего друга, графа Арондейля, и собственноручно набил талым снегом выпотрошенного поваром цыпленка, дабы экспериментально установить, сохраняет ли холод мясо от порчи или нет, что не было, разумеется, тайной для графского повара.

В апреле 1626 года, задыхаясь от лихорадки, Бэкон продиктовал одно из последних своих писем: в нем он сравнивал себя с Плинием-старшим, который погиб при извержении Везувия, будто бы оттого, что жажда познать стихию оказалась сильнее инстинкта самосохранения. Такова ходячая легенда, но Гай Плиний и не думал подниматься к кратеру - не до того было! Он пытался на кораблях военной эскадры, которой командовал, пробиться к Помпее, чтобы спасти ее жителей, а путь преградила лившаяся в море лава. Он пробился тогда в городишко Стабии, на который рушился град камней, тучи пепла и вулканического газа. Заставлял отчаявшихся людей привязывать к головам подушки и бежать из домов на берег - к кораблям, и там, в городе, в дымном облаке, отравился ядовитыми испарениями.

Конечно, Бэкон читал известные тогдашним просвещенным людям письма Плиния-младшего Тациту, где прославленный писатель рассказывал о гибели своего дяди. Плиний-младший был любимый его писатель. Просто Бэкону милее была легенда. Он привык актерствовать, когда властвовал, и даже умирая позировал.

И эта любовь к театральным эффектам, запечатленная биографами, и сюжеты его феерической судьбы, пожалуй, сыграли свою роль, когда роя^далась другая легенда - будто бы истинным автором бессмертных трагедий, комедий и сонетов Шекспира был не какой-то там актеришка Шекспир из театра "Глобус", а вот именно лорд Бэкон, блестящий, образованнейший: государственному мужу тогда не пристало писать для комедиантов - он и укрылся чужим лицом, как маской, отдав за нее славу гениального поэта ничем не примечательному смертному... Но будь все так - и не было бы Шекспира с его пронзительной правдой страстей и людей, с его болью и радостью жизни, которым мы верим и которым четвертый век плачем и смеемся. Искусство впитывает в себя душу художника, какая она есть, и оборачивается ей под стать: оно не простило бы малейшей нравственной фальши, ни тем более злодейств, расчистивших путь к канцлерским креслам,- 0но бы отпечатало все. А природа безразлична к душе своего исследователя. Естествознание бесстрастно отражает в своем зеркале бесстрастную природу, а наука о науке - бесстрастную науку. Вот только она все же требует непосредственности восприятия мира, не всякому даруемой.

Бэкон не был способен сострадать людям: он больше всех любил себя, а человечество любил как абстракцию, как. пьедестал для себя, его благодетеля.

Но его проницательный, холодный ум, изощрившийся в вычислении многоходовых дворцовых и державных интриг, обратившись к науке, зорко выследил и вычертил пути, которые уже нащупало изучение природы, и препятствия, на какие оно натыкалось в сознании самих исследователей и в сознании окружающего их общества, которое есть и потребитель плодов науки, и заказчик новых.

Бэкон насмешливо классифицировал типы наиболее вредных заблуждений человеческого ума.

Обычай считать человека мерой всех вещей и объяснять бытие природы по аналогии с действиями и поступками человека он отнес к "идолам рода".

Привычку к поискам знания в собственном внутреннем мире, а, не в большом внешнем - не в самой природе, он назвал "идолами пещеры".

"Идолами площади или толпы" - попытки судить о явлениях природы с позиций "простого здравого смысла", то есть бытующих в народе заблуждений.

И наконец, "идолами театра или теорий" - преклонение перед утвердившимися за века ложными философскими учениями и привычку ставить избитые догмы выше прямого опыта.

Он отверг путь дедукции, заимствованный средневековой схоластикой у Аристотеля,- поиск истины посредством силлогизмов, в котором из двух отвлеченных общих положений делался более конкретный вывод, из двух конкретных - следующий, совсем конкретный. И едко заметил, что, когда исходные и последующие положения извлекаются из умозрения и не испытываются на прочность в критической ситуации эксперимента, добывать таким способом истину все равно, что, подобно пауку, производить ткань из самих себя.

Бэкон утвердил другой путь мысли - путь индукции и назвал его надеждою науки и ключом к истолкованию природы.

Подлинный искатель истины должен кропотливо искать и получать из действительности факты, как собирает нектар пчела. Но он не должен уподобляться муравью и превращать собирание в самоцель. Оно лишь начало - по мере накопления фактов мысль должна их упорядочивать и, как по ступеням восходя ко все более и более широким обобщениям, преобразовывать нектар фактов в мед подлинного знания. От фактов, от анализа простых истин, накопленных в опыте, в наблюдениях, в экспериментах,- к пружинам явлений, к причинам...

"Истинное знание есть знание причин",- провозгласил Бэкон.

...И оказалось возможным не понять и отвергнуть Коперника, не оценить открытия Гарвея, у которого он лечился и которому покровительствовал, осмеять Гильберта и все же ощутить, осознать путь, каким уже прошел Коперник и шел Галилей, шли Кеплер, Торичелли и здесь, под боком, в Лондоне, Гарвей. Они вышли на путь эксперимента и индуктивного анализа сами, без чьей-либо подсказки. Но Бэкон зажег свой факел, чтобы многие десятки других - а не единицы, как прежде,- завтрашних искателей познали этот путь заранее.

И он предостерег их среди прочего, что задача естествознания не сводится к унылому практицизму. Сиюминутная польза достигается плодоносными опытами, но не они создают науку. Подлинные ее вершители - опыты светоносные, обгоняющие практику. Они могут казаться бесполезными даже зорким людям, но это "бесполезность" света, озаряющего мир. Лишь они - залог истинного прогресса. И потому Бэкон много раз повторил с усмешкой, что бог, как говорят, потратил целый день, чтоб сотворить свет, и не счел нужным в тот день творить еще что-либо более вещественное.

Нет, не он был великим драматургом, что заставил людей веками смеяться и плакать: легенда оказалась легендой - Шекспиром был Шекспир.

Но могучий ум Фрэнсиса Бэкона прочертил курс, которым и сейчас идет экспериментальная наука. Конечно же, философия естествознания и думать не думала останавливаться лишь на том, что заложил в нее Бэкон. Спустя считанные годы Томас Гоббс очистил ее от компромиссов с религией, вычеркнув из природы бога. А потом она обогатилась прозрениями Лейбница, Канта и Гегеля, Фейербаха и Герцена и - наконец - Маркса и Энгельса, которые назвали Бэкона родоначальником современного английского материализма и вообще опытных наук новейшего времени. Она обогатилась прозрениями великих естествоиспытателей всех прошедших с тех пор столетий.

Но Бэкон дал ей начало: "Новый Органон" увидел свет в 1620-м и зажег умы.

3

...И потому с какого-то из дней 1645 года молодые доктора философии Джон Валлис и Джон Вилкинс - оба математики, и еще более молодые их слушатели - восемнадцатилетний Роберт Бойль, которому суждено было положить начало физике газов и химии как науке, и двадцатитрехлетний Кристофер Рэн, лишь мечтавший о будущих подвигах в астрономии и архитектуре, и еще несколько их добрых знакомых, чьи имена история не сохранила, сперва случайно, затем уже не случайно стали оставаться по окончании лекций в аудитории Лондонского Грешэм-колледжа.

Этот колледж, стоит особо заметить, был учрежден при столичной мэрии не для обучения постоянных студентов, а для чтения платных лекций, людям, способным за них платить и желавшим приобщиться к любым из тогдашних наук - к математике, философии, алхимии, астрономии, астрологии.

Сперва молодые люди просто задерживались поспорить об услышанном, затем собирались уже специально - ради большего комфорта в доме одного из членов кружка, конечно же, всякий раз оснастившись заранее кой-чем необходимым для проверки истинности того, что было услышано с кафедры, или того, что было ими вычитано,- следуя правилу "Nullius in verba!".

Так, например, всему миру издавна были точно известны волшебные свойства, какими обладает толченый Рог носорога: если очертить круг этим порошком и посадить в этот круг паука, то паук нипочем не сможет из него выбраться. Но поскольку Бэкон провозгласил, что "сами вещи есть источник как истины, так и пользы", а лучшее из всех доказательств есть опыт, если только он коренится в эксперименте, в аудиторию Грешэм-колледжа были принесены паук, ступка и кусок носорожьего рога. По окончании очередной лекции рог был истолчен, а порошок рассыпан плотным кольцом, но помещенный в центр круга паук, не обращая внимания на магическое зелье, преспокойно удирал из кольца столько раз, сколько его туда помещали. Теория рухнула.

Они были люди отнюдь не бедные, поэтому были у них собственные телескопы, чтобы собственными глазами находить близ Юпитера искорки спутников и убеждаться в необычности формы Сатурна, и были деньги на стеклянные трубки и ртуть, чтобы воспроизводить Торичеллиев столб, на тигли, гербарные папки и линзы, на рог носорога и всякую прочую всячину, необходимую, чтобы извлекать факты из собственных экспериментов и проверять чужие. И кстати, как писал Джон Вилкинс, наряду с большим удовольствием от самих математических и философских изысканий, находить "и большую реальную выгоду", какую могут принести их научные результаты "особенно тем джентльменам, которые вкладывают свои средства в такие трудные предприятия, как осушение шахт, угольные копи и т. д.", то есть, например, в совершенствование земледелия.

Очень скоро им стало мало одной своей компании, и медленная тогдашняя почта повезла их письма другим исследователям - и соотечественникам, и па континент, иностранцам, чтобы люди новой науки, даже никогда не бывавшие в Лондоне, вошли в их содружество.

"Вы будете желанным гостем в нашем невидимом колледже" - так год спустя написал французскому ученому Маркомбу уже девятнадцатилетний Роберт Бойль.

Полтора десятка лет бок о бок с колледжами Лондона и Оксфорда он просуществовал, как невидимый, неофициальный, этот необычный "колледж" - эта коллегия молодых естествоиспытателей, решивших, помогая друг другу, научиться не догматической университетской науке, а истинному искусству непредвзятого научного познания природы.

Все они год от году становились, естественно, старше, искусней, мудрее. Некоторые из них сделались профессорами "видимых" университетских колледжей. Но та наука, которую они стали преподавать со своих кафедр, была уже подлинным естествознанием, ни на секунду не застывающим на месте,- они преображали ее, английскую университетскую науку. Их собрания уже не могли быть ежевечерними, как поначалу, ибо путь от Лондона, например, до Оксфорда, где профессорствовал Бойль, занимал больше суток. Но все же каждую среду они съезжались то в Лондон, то в Оксфорд, в квартиру Бойля, чтобы поведать о своих открытиях, продемонстрировать доказательства, поспорить, не стесняясь в выражениях,- дело доходило даже до шпаг.

Общество официально провозгласило о своем существовании, когда кончились мрачные кромвелевские времена и, сочтя "доброе старое дело" - как называли революцию - завершенным, "новые дворяне" - полукупцы, скупившие земли старых аристократов, и матерые воротилы- мануфактуристы, международные торговцы, дабы еще надежнее охранить Священную Частную Собственность, решили реставрировать монархию.

Намаявшийся за эмиграцию в бедных родственниках при Людовике XIV, "Британский цезарь и отец народа" Карл II торжественно въехал в Лондон. Блеск правлении французского "короля-солнца" не давал ему спокойно спать - среди прочего ему было необходимо выглядеть столь же просвещенным, как его парижский кузен, уже учредивший академию. Он намекнул, что и сам не прочь быть избранным в Общество, и тотчас, конечно, был избран и объявлен его "великим покровителем", хотя, конечно, Ч.К.О. Карла Стюарта не могло хватить на то, чтобы каждую среду ровно к трем с вежливостью королей являться на заседания Общества. На заседаниях он не был ни разу, но время от времени принимал ученых у себя во дворце. Осматривал новые приборы - например, Гуков микроскоп и Ньютонов телескоп-рефлектор. Сыпал любезностями, сетовал, что королевские заботы мешают ему самому заниматься наукой, и удалялся к своим истинно королевским заботам - о скаковых лошадях и прекрасных леди любых сословий и репутаций (как истинный "отец народа" Карл II был лишен предрассудков).

Гук был счастлив, когда в 1662 году Бойль рекомендовал его на должность "попечителя экспериментов". Он обязался исполнять ее, "не рассчитывая па какое-либо вознаграждение".

Ему было уже двадцать семь, он давно окончил Оксфорд, а в колледжах все не находилось для него мало- мальски подходящей свободной кафедры. Судьба обделила его всем, кроме ума и таланта. Но по уму лишь провожают, а вот такой "одежки", чтоб хорошо встречали, Гуку не досталось. Ни знатности. Ни состояния. Ни хотя бы доброй телесной оболочки - он был, говорят, малого роста, хром и то ли горбат, то ли скрючен с детства какой-то болезнью. И теперь судьба ему улыбнулась, ибо его талант оценен!..

А каким великолепным и к тому же бесплатным для Королевского общества приобретением оказался этот столь непривлекательный с виду ученик и ассистент Роберта Бойля! Ведь он, как средневековый богослов в схоластике, с первых шагов, сделанных в науке еще оксфордским студентом, был взращен в духе экспериментальной философии. И у него были ум, азарт и страсть незаурядного испытателя природы и удивительно прочное, точное ощущение: для того чтобы выковырнуть из природы еще одну ее тайну, нужно придумать и создать подходящий инструмент!

А ведь его некрасивые руки, на которые было неприятно смотреть, были удивительно чутки, ловки, мастеровиты! Он сам создавал ключи и отмыкал ими тайны.

Это он собрал в лаборатории Бойля тот воздушный насос, который помог учителю открыть закон Бойля-Мариотта. Это он сконструировал гигрометр и саморегистрирующий дождемер, и барометр с циферблатом - до Гука существовали только громоздкие ртутные барометры Торичелли. Это он изобрел ареометр для определения удельного веса воды, водолазный колокол, проекционный фонарь и круговую делительную машину - одно из первых счетных устройств, и придумал еще шаровидный "шарнир Гука", спиральную пружину для часов и минимальный термометр - мы просто окружены его изобретениями.

Но пружина, которая потом стала пружиной для часов, родилась у него как модель для исследования деформации упругих тел, когда он устанавливал зависимость между упругим растяжением, сжатием, изгибами материала и производимыми при этом напряжениями - "закон Гука", основу математической теории упругости. А минимальный термометр был создан, когда он изучал температуры плавления льда и кипения воды и доказал, что эти температуры постоянны, и предложил считать температуру замерзания воды нулевой.

Он дожил до шестидесяти восьми, и все, что он изобрел и исследовал за свою немалую жизнь, пока не ослеп, трудно перечислить и трудно точно расставить по годам, ибо после его смерти никто не постарался сберечь его архив и некая могущественная рука постаралась вытравить из документов Королевского общества следы кипучей деятельности Гука, не пощадив даже многих приборов, им для Общества собственноручно сделанных. А ведь маленький, страдавший из-за своей внешности человечек у лабораторного стола ощущал себя титаном, способным в изобретательности и проницательности соперничать с богами,- за что бы он ни брался, ему все удавалось.

Но как раз это и помешало блистательному Гуку, увы, стать таким глубоким мыслителем, каким складывался его младший коллега по Обществу и соперник Исаак Ньютон. Ибо только Гуку делался ясен путь для решения задачи и он получал первые опытные доказательства и формулировал, как говорится, "в первом приближении" теорию, как тотчас хватался за другую задачу, изобретал новые инструменты, искал подходы, показывал: "это открывается так" - и несся дальше!

Вся неисследованная Природа лежала перед ним, и он был счастлив, что умеет задавать ей точные вопросы и подбирать к пей отличные ключи. Но искатель-романтик Гук разбрасывал пророческие идеи, а искатель-классик Ньютон, надолго сосредоточившись на одном разделе, долбил и долбил в одну точку, добиваясь полной окончательной ясности, и кропотливо прорисовывал полнокровные картины.

История открытия клетки очень характерна для стиля творчества Гука.

4

Бойль, наблюдая за мыльными пузырями, обронил идею исследовать изменение цвета тонких пластинок - одну из серьезнейших проблем теории цвета, сделавшуюся тогда доступной. Сам Бойль на ней не остановился - он все глубже погружался в химию.

Двадцативосьмилетний Гук загорелся тонкими пластинками. Понадобился инструмент - оптика. Он взялся за микроскоп, отверг существовавшие конструкции и создал свою - более совершенную.

Он исследовал цвета тонких пластинок слюды, тонких пленок на поверхностях металлов и тонких слоев разных Жидкостей. И установил, что цвета изменяются с увеличением толщины пластинок и слоя жидкости. И описал возникновение цветов спектра - позднее Ньютон использовал наблюдения Гука, создавая свою фундаментальную теорию света и цветов.

Но не в этом тогда сыграл микроскоп свою главную роль.

Главную роль микроскоп сыграл в том, что он заворожил Гука, и попечитель экспериментов Королевского общества увлекся "микрографией или описанием мельчайших тел при посредстве увеличивающих стекол". Пожалуй, никто в 1663-1664 годах не осыпал академические собрания таким количеством сообщений о своих новых научных наблюдениях, как мистер Гук, который был уже не только главным лаборантом, но и профессором геометрии и полноправным Ч.К.О., хоть, как помните, будто бы отказался от чести украсить своим портретом стену одной из комнат, занимаемых "Royal Society" В доме Грешэма.

Спустя три века биологи, разбиравшие историю своей науки, будут в один голос сокрушаться, что у Гука не было никакой систематичности в наблюдениях. Что при чтении его "Микрографии" у них возникает ощущение, будто он безо всякой системы клал под микроскоп все попадавшееся на глаза и под руку - всевозможнейшие, случайнейшие объекты из мертвой и живой природы - и описывал свои наблюдения, избегая какой-либо серьезной классификации.

Ну посмотрите-ка - вот они, главы Гуковой книги: "О кончике острия маленькой иглы", "О лезвии бритвы", "О тонком батисте или льняной ткани", "О некоторых явлениях в стеклянных каплях", "Об огненных искрах от удара камнем о сталь", "О песке в моче", "О различных образуемых морозом фигурах", "О растениях, преждевременно увядающих, или о желтых пятнах на листьях дамасской розы, листьях ежевики и некоторых других растений", "О водяных насекомых или комарах", "О муравье", "О блохе".

Современные биологи говорят, что опубликованные в "Микрографии" рисунки Гука обнаруживают удивительную точность его наблюдений. "Некоторые его таблицы (муха, личинка и куколка комара, блоха и т. д.),- писал один из них,- можно было бы и теперь поместить в соответствующие руководства." (!!) И далее вздохнул, что Гук, конечно, не предполагал, какую особую славу изо всех пятидесяти четырех микрографических наблюдений - в книге есть еще и несколько астрономических - принесет ему "Наблюдение XVIII. О схематизме или строении пробки или о клетках и порах в некоторых других рыхлых телах".

Что ж, быть может, особой славы именно от этого наблюдения Гук не ожидал: исследования цвета были ему, наверно, дороже. Но ведь он смотрел на свою работу совсем иначе - не так, как теперешние историки науки о клетке. Ведь он решал одну за другой именно те задачи, какие еще в 1620 году поставил перед микроскопией сам Фрэнсис Бэкон. И Гук бы обиделся - и справедливо,- услышав мнение, что работал без системы. Все его пятьдесят четыре наблюдения, все его доклады в Королевском обществе и все эти пятьдесят четыре главы его книги сверх всего были строго подчинены единой цели - утвердить микроскоп и микрографию как инструмент и метод познания природы! ("Для натуралиста все дело в методе",- скажет века спустя другой великий естествоиспытатель - Иван Павлов.)

Все грядки Природы и естествознания были Гуку равно дороги, и вообще наука не дожила еще до вынужденной дележки имущества - здесь твое, здесь его, здесь мое: "жидкости - физика жидкостей", "твердое тело - физика твердого тела", "водоросли - ботаника", "песок в моче - медицина"! А цитологии - науки о клетке еще просто не существовало: это он, Гук, начал ее своим "Наблюдением XVIII". Каждая из глав "Микрографии" - доказательство необходимости микроскопа и микроскопии для великой будущей жизни всех разделов природоведения. Всей физики! Медицины! Зоологии! Ботаники! Не случайно он предварил свой труд эпиграфом из того же Горация, чьи слова были девизом Общества, и в этом эпиграфе вновь зазвучало имя впередсмотрящего аргонавтов:

Ведь ты не так зорок, как был Линкей,

Не противься, когда с твоих глаз смывают гной,

их залепивший.

"Микрография" была первой книгой, изданной Лондонской академией. Ее эпиграф звенел как призыв: "Джентльмены! Вот средство, способное удалять гной невежества. Взгляните на мир свежими очами! Взгляните в микроскоп, джентльмены: он сделает вас подобными всевидящему Линкею! И вы вслед за нами узрите зазубренность и зернистость металла до блеска отточенной бритвы, и то сплетение шелковых нитей, что рождает переливы муаровой ткани, и строение хитинового покрова блохи. Вы познаете, как из мельчайших кристалликов льда слагается восхитительная симметрия снежинки и как световая волна отражается от граней хрустального осколочка. Вы увидете, что мочевые камни сложены из выпавших кристаллов солей, а главное, что все в мире - живое и неживое - имеет четкую внутреннюю структуру, ибо Природа работает упорядоченно. Вы изведаете этот порядок!.."

В XVII веке не было- принято бояться высоких слов и пышных сравнений. Предисловие к "Микрографии" исполнено горделивости, что мир умнеет и стремится к добру и той человеческой выгоде, какую способны принести истинные искусства, и гордости за свою коллегию и за коллег, следующих великим путем Фрэнсиса Бэкона: "Некогда древний римлянин возблагодарил бога за то, что Сципион - римлянин... Так и я благодарю бога за то, что доктор Вилкинс - англичанин, ибо, где бы он ни жил, там ему предначертано место светоча высокого Познания и истинной философии". Реверансы королю и президенту Общества уже были на положенном месте отвешены ранее. А не воспеть единоверца и друга Гук не мог.

Но в заседаниях Общества его речи звучали попроще.

Привычно нацелив линзу осветительной системы так, чтобы блик огонька масляной лампы падал точно на полупрозрачный от тонкости квадратик, лежавший на предметном диске микроскопа, малорослый, похожий в пышном парике на гриб-строчок, сгорбленный молодой человек соскакивал с высокого стула, на котором стоял перед тем на коленках. Машинально еще раз потянувшись глазом к окуляру, порывисто окидывал взглядом почтенное собрание - цветные шелковые, вольно расстегнутые, чтобы выставить кружева, кафтаны столичных коллег, серые и черные, строго застегнутые кафтаны провинциальных и отороченные красным бархатом, парадные, в серебряных пуговицах, сутаны духовных любителей науки. Их парики - то простые, короткие, смазанные маслом, то круто завитые, пудреные, длинные, придворные. Их глаза - доброжелательные и настороженные. Их портреты - здесь же на стенах.

Резким движением отирал вспотевшую ладонь о платок, свисавший, как у всех, кто нюхал табак, из-под застежки на грудь, выбрасывал руку в приглашающем жесте, и в голосе вздрагивало торжество:

- Извольте убедиться, джентльмены! Вот что удается нам установить, исследуя под микроскопом, как в па- стоящем опыте, тонкий срез пробки...

За срез пробки он взялся тоже совсем не случайно. Когда он изучал цвета тонких пластинок и пленок жидкостей, заключенных меж стеклышками, пробка служила ему подсобным материалом. Но ведь и она сама была материалом, чьи свойства мог раскрыть микроскоп, а они были достаточно необычны, эти свойства. Вот вопросы, которые, по словам самого Гука, сложились у него прежде того, как он стал рассматривать в микроскопе пробку: чем обусловлены легкость вещества пробки, ее эластичность и ее неспособность впитывать воду.

Он сделал тонкие, как только мог, срезы пробки и стал их исследовать при увеличении приблизительно в сто раз.

И на продольном и на поперечном срезах пробки оказались видны почти правильно расположенные замкнутые пустоты - поры. Они, как потом написал Гук, напомнили ему маленькие ящички - "little boxes". Строение, которое Гук увидел, было однородным, регулярным: поры - стенки, поры - стенки, точно у пчелиных сот.

Он назвал эти поры "cells" - "ячейки" или "клетки", и, как исследователь методический, решил, что нужно сосчитать, сколько ячеек приходится - ну, например, на один кубический дюйм (24 мм3).

При свете своей осветительной системы мощностью в одну свечу Гук, не жалея глаз, сосчитал ячейки в нескольких полях зрения. Измерил обсчитанную площадь, перемножил. На кубический дюйм пришлось 127 миллионов 720 тысяч клеток.

"Это могло бы показаться невероятным, если бы в этом не убеждал нас микроскоп с очевидной наглядностью",- проскрипел гусиным пером Гук, как бы извиняясь с некоторым смущением за то, что клеточки так малы и поэтому их так много.

Ответ на вопросы, поставленные им, прежде чем Гук склонился над объективом, был получен: пробка мало весит, легко поддается сжатию и не впитывает воду потому, Что она состоит из огромного множества пустых ячеек, Разделенных очень тонкими, но очень плотными стенками.

Что Гук это увидел и это описал, знают все.

Перевернем 115 страницу "Микрографии", чтобы заглянуть в следующие и виновато склониться перед естествоиспытателем, который, как говорил Фрэнсис Бэкон, был от природы наделен страстью исследовать и сомневаться, приводить все достигнутое в стройный порядок, находить и вновь искать.

Установив, что пробка имеет ячеистое строение, Гук поставил новый вопрос: не является ли такая структура общей схемой строения всех растений?

Пронзительный вопрос! Пронзительная мысль!

Он делал срезы сердцевины бузины, ивы, камыша, укропа, моркови, репейника, стеблей различных трав и ждал, что в этих "рыхлых телах" обнаружит такие же пустые ячейки, как в пробке, по потом он стал исследовать и более плотную древесину, а клетки были видны везде, и везде они были не пустыми. Они заполнены, как решил Гук, "питательным соком", и этот "питательный сок", возможно, перетекает из клетки в клетку - ведь в растениях, как известно, происходит циркуляция жидкости. Но он тотчас оговорился, что это лишь домысел, ибо в стенках клеток ему нигде не удалось обнаружить необходимые для перетекания поры.

А смотрел он пристально и зарисовывал искусно и тщательно. И пусть простят меня историки биологии, но в его рисунке среза сердцевины растения, в каждой клетке регулярно повторяются крапинки - не клеточные ли это ядра, которые Гук приметил?

...Он увидел нечто, никем еще не виданное, и понял, что именно он увидел. И дал увиденному имя "cell" - "клетка", введя тем самым в науку новое понятие. И сумел отбросить возникавшие гипотезы, коль они не выдерживали столкновений с фактами. И поставил гениальный вопрос: не является ли клетка универсальным элементом живой ткани всех растений? И добыл первые доказательства этой универсальности! И знал, что совершил открытие, но не увидел нужды кудахтать над ним, как курица над яйцом, ибо весь был поглощен высшей целью:

- Вот что, уважаемые джентльмены, раскрывает микроскоп глазам испытателя живой природы! Вот что вы сможете изучать далее с помощью увеличительных стекол, неукоснительно следуя для развития философии правилам, которые являются лучшими из всех тех, каким когда-либо следовали - в особенности правилу избегать создания догм и исключать гипотезы, которые недостаточно обоснованы и не подтверждены опытом. Этот путь кажется наилучшим и должен предохранить как философию, так и естествознание от их прежнего извращения...

Как догадываетесь, мне не удалось побывать в заседании Королевского общества, когда Гук докладывал свое "Наблюдение XVIII", и этот монолог мной придуман,- но, впрочем, не весь. Слова насчет лучших правил для развития философии и науки подлинно принадлежат Гуку: они из его предисловия к "Микрографии".

5

Проповедь Гука, и устная, и печатная, была услышана и в зале Лондонского общества, и за морем, даже на другом краю континента.

Трудно сказать, когда у его коллеги по Обществу, преуспевающего столичного врача Неемии Грю, возникла идея начать микроскопические исследования анатомии растений. Сразу ли после совместных наблюдений в саду Джона Вилкинса, на которые Гук приглашал коллег, чтобы и они высмотрели с помощью линз особенности желтых пятен на увядших, но еще не опавших листьях дамасской розы?.. Или после одного из докладов Гука, в какой-то из сырых лондонских вечеров, когда доктор Грю, возвращаясь с ученого собрания, покачивался в портшезе, который несли по столичной грязи дюжие лакеи?.. Или уже после того как он приобрел в лавке "У колокола", что на площади Собора святого Павла, отпечатанную Мартином и Олстри "Микрографию" и проштудировал ее?..

Случившееся вскоре бедствие помешало сосредоточенным ученым занятиям в британской столице. В следующем, 1666 году в Лондоне сгорели Гог и Магог - фантастические, сплетенные из ивняка великаны: на разных торжественных процессиях горожане таскали их по улицам, а отдыхать ставили в Гильдхолл - в зал ратуши. Зал сгорел вместе с ратушей, Гог и Магог вместе с залом, вместе с биржей, вместе с Сити, с рынками и с домами на Лондонском мосту; книгопечатня и лавка печатников Королевского общества, что были на площади Собора святого Павла, тоже сгорели - вместе со старым собором. Таков был "Великий пожар": полгорода - дотла.

Но пожары, даже великие, гаснут. Города оживают. Дома отстраиваются заново. Ученые люди снова склоняются над своими микроскопами и чертежами. Приятель я коллега Гука, астроном и архитектор Кристофер Рэн принялся за вдохновенные проекты нового собора святого Павла и совершенно нового Лондона - с прямыми радиусами улиц, расходящимися от будущей новой биржи. В свою очередь "отцы города" и сам король принялись прилежно вносить поправки в его планы и проекты, в чем и преуспели, почему из этих замыслов воплощенной оказалась лишь самая малость. Тогда же магистрат вы-селил Королевское общество из уцелевшего Грешэм-колледжа и Ч.К.О. Генри Хауорд предложил академии пристанище в своем особняке. А доктор Неемия Грю к концу 1671 года представил секретарю Общества, основательнейший труд "Начала анатомии растений", чтобы доложить его собранию и опубликовать в "Философских трудах".

В "Началах" Неемия Грю пришел к выводу, что ткана растений или их паренхима построены из однородных "пузырьков", подобно пене в кружке пива:

Правда, вместо термина "клетка", привязанного в его памяти к пустой ячейке в срезе пробки, Грю употреблял термин "пузырек", ибо его глазу, как и глазу Гука в срезе бузины, камыша, стебельков травы, видна была не только оболочка, но и содержимое клетки - по-нынешнему цитоплазма (клеточных ядер доктор не отметил). Но при этом он утвердил в анатомии растений новое понятие "ткань", сравнивая структуры, слагающиеся из однородных "пузырьков", с тканями одежды. И еще он доказал, что все органы растений всегда: имеют одно и то же определенное, типичное для них строение.

Далее Грю заключал, что "пузырьки" замкнуты - никаких пор, заподозренных Гуком, по которым содержимое может перетекать из клетки в клетку, в их стенках не обнаруживается. И наконец, кроме "пузырьков" Грю еще описал сосуды с волокнистыми стенками, пронизывающие ткани растений, но микроскоп Гука, которым оп пользовался, не позволил распознать, что и волокна тоже имеют клеточное происхождение.

Британская академия могла убедиться, как много дал метод микрографии, или, по-нынешнему, микроскопии, для развития экспериментального естествознания. Право, работа ее члена доктора Грю - честь для Общества. Но...

В те же декабрьские дни 1671 года, когда Грю представил свой труд, тогдашний секретарь академии Генри Ольденбург получил из Болоньи от иностранного члена Общества, чей портрет с момента избрания красовался, по обычаю, на одной из стен в хауордовском доме,- от известнейшего врача и анатома, зоолога и ботаника Марчелло Мальпиги его трактат "Представления об анатомии растений". Над ним Мальпиги работал с 1662 года - с момента, когда он обнаружил в ветке каштана волокнистые трубочки сосудов. И когда в 1667 году его приглашали принять участие в деятельности Лондонской академии, Генри Ольденбург написал Мальпиги, что особенный интерес представили бы его исследования тутового шелкопряда и давно им начатый труд по анатомии растений, о которых в Лондоне уже наслышаны. И Мальпиги тотчас прислал свою великолепную работу о строении бабочки и гусеницы, то есть самого шелковичного червя, и обещал прислать вторую - по ее завершении.

Он был очень рад вниманию, проявленному к его трудам в далекой Англии. В Болонье ему временами приходилось несладко: его почитали немногочисленные просвещенные люди и многочисленные вылеченные им пациенты и его травили медики старой школы во главе с тем самым Монтальбани, что требовал от учеников присяги: "Никогда не допущу, чтобы при мне опровергали или уничтожали Аристотеля, Галена, Гиппократа и прочих и их принципы и выводы!" Несколько лет спустя недруги, разъярившись, что репутация замечательного врача и ученого остается несокрушимой, дабы насолить Мальпиги похлеще, подошлют шайку загримированных юнцов в масках; те по-разбойничьи ворвутся в его дом и, отшвырнув хозяина и домочадцев, перебьют его микроскопы и анатомические препараты, переломают мебель, переколотят утварь, изгадят рукописи и книги. Но это будет еще годы спустя. А в конце 60-х Мальпиги, купив микроскоп Кампани, исследовал по прямому заказу Общества строение многих растений и установил, что разные их части - кора, корни, древесина - состоят из микроскопических "мешочков" и волокнистых сосудов...

Этот врач и анатом, совершивший немало важных открытий в строении человеческого тела и в анатомии разных животных, так объяснял, почему он обратился к ботаническим объектам:

"Природа вещей окружена мраком и раскрывается лишь путем аналогий; ее надо просмотреть всю, чтобы через посредство простейших механизмов, более понятных нашим чувствам, мы могли бы разобрать более сложные механизмы".

Мальпиги утверждал идею сравнительного метода. (Много спустя безвестный священник итальянского местечка, в котором Мальпиги родился, найдя в старой церковной книге запись о его рождении и крещении, горделиво припишет на полях: "Этот Марцелл сделался всемирной знаменитостью, особенно - в медицине".)

Оба труда - Мальпигиев, написанный изящной латынью, и трактат Грю, изложенный на английском,- совпадали во всех своих положениях: в методике, в подходе, в результатах. Только "Представления" Мальпиги выглядели еще как эскиз, набросок будущего фундаментального исследования, а "Начала" Неемии Грю были полотном, тщательно проработанным, основательным, законченным - в той мере, как это было возможно тогда.

Споры о первенстве в Королевском обществе в те времена иногда разрешались на дуэлях, но на сей раз была соблюдена совершеннейшая щепетильность. Общество заслушало в собрании сначала мемуар, присланный Мальпиги, ибо он первым начал свой труд, а вслед за ним заслушало доклад Неемии Грю и опубликовало в этом же порядке обе работы - на латыни и на английском - в одном и том же томе своих "Философических трудов".

Гипотеза Гука об общей клеточной схеме строения растений столь скоро подтверждена дважды! Правда, она не только подтверждена - она "дополнена" и этим как бы частично отвергнута, ибо после работ Мальпиги и Грю естествоиспытатели считают само собой разумеющимся, что растительные ткани - да, да - состоят из ячеек, из клеток, "из пузырьков", как говорил Грю, "из мешочков", как говорил Мальпиги, но еще из волокнистых сосудов. И эти волокнистые сосудистые стенки образуют стенки мешочков-клеток, такова-де обычная картина, ясно различимая в микроскопе и не вызывающая ни сомнений, ни вопросов. Сомнения возникнут через полстолетия.

Вопросы - еще позднее.

6

...Да, а что там Гук?

Гук остался самим собой.

Как только он отдал "Микрографию" печатникам, микроскоп навсегда перекочевал из его холостяцкой берлоги при Грешэм-колледже в здание Общества.

Он выполнил очередную задачу. Перед ним лежала рея неисследованная Природа, и он ринулся подбирать новые ключи к новым, еще не изведанным ее тайнам, мастерить новые приборы, ставить новые опыты. Если это была не среда, день заседаний Общества, и не лекционный его день, он мог долгие часы, распаленно стуча по столу в одной из тех ста лондонских кофеен, завсегдатаем которых он был, спорить с кем-то из многочисленных приятелей, твердя, например, что, высмотрев пятна на поверхности Юпитера и Марса, он точнее и прежде Кассини вычислил по их движению скорость вращения этих планет. Заполночь бежал, хромая, в свои холостяцкие комнатушки - наемная карета была не по карману, а медленная ходьба не по нраву - и до рассвета набрасывал каракулями мысли, которые - он был убежден в этом - когда-нибудь он выстроит в системы уравнений, четкие и доказательные, как тот закон упругой деформации, который он вывел, когда ему еще и двадцати четырех не стукнуло. И дабы не упустить ни одного из будущих "законов Гука", он перескакивал от волновой теории света, забрезжившей у него еще в дни первых микрографических наблюдений, к палеонтологическим изысканиям, поскольку его крайне заинтересовали обнаруженные в Англии - и не просто па суше, а даже в горах - раковины морских животных и отпечатки растений, похожие на те, что обитают в тропических водах. Он прочитал и опубликовал лекцию, в которой истолковал все это преобразованиями, какие претерпела, по-видимому, поверхность планеты: "Весьма вероятно,- писал Гук,- что даже высочайшие на земле вершины гор были в одну из минувших эпох покрыты водой и сами горы обязаны своим происхождением землетрясениям".

До рождения "пламенного Ламарка" оставалось еще восемь десятков лет, и Гук сам принялся набрасывать эскиз теории эволюции земной фауны и флоры,- предположил, что новые разновидности животных произошли из одних и тех же старых видов под влиянием перемен в климате, почве и питании. Причем, по его мнению, изменения оказались столь велики, что, сравнивая теперь Две формы, нельзя их признать принадлежавшими когда-то к одному виду. "Вероятно,- завершал Гук,- что Раньше существовало много таких организмов, каких в настоящее время мы не находим, и что в наши дни имеется много родов, ранее не существовавших". Увы, продолжения этого замечательного труда не последовало, ибо Гук ринулся вместе со своим другом архитектором Кристофером Рэном в градостроительные фантазии!.. Кто еще мог бы стать столь же полезен труднейшему делу возрождения британской столицы, как не он - профессор геометрии и совершенный рисовальщик!

Однако стоило Гюйгенсу сообщить об открытом им законе центробежного ускорения, и Гука тотчас захватили силы, управляющие движением небесных тел. Его озарила мысль, что зависимость между силой притяжения Солнца и расстоянием от него до планеты диктует форму орбиты. Он понял даже, каким путем можно найти математическое выражение этого нового закона, и сэр Кристофер Рэн обещал в качестве приза редкую книгу стоимостью в целых сорок шиллингов, если эту задачу Гук или еще кто-нибудь сможет решить за два месяца. Заодно Гук пришел к мысли, что кометы появляются периодически, каждая через определенные для нее промежутки времени - это вскоре докажет Эдмунд Галлей. Сам же Гук, про все забыв, занялся отысканием причины увеличения веса металлов после их обжига и объяснил его наспех не чем иным, как присоединением к частицам металла корпускул воздуха!

Ни одна из проблем науки и тогдашней жизни, на которые он себя тратил, не была недостойной его талантов, его энергии, его знаний!.. И потому ньютоновский трактат "De Motu" - "О Движении" - основа будущих "Математических начал натуральной философии" настиг его, как в чистом поле удар молнии с ясного неба.

Одно дело - предсказания милейшего мистера Галлея, что мистер Ньютон вот-вот представит Обществу доклад с решением задачи, за которую сэр Кристофер некогда назначил столь приятный приз. И другое - сама явь "Начал": динамическая картина Вселенной в строгих уравнениях небесной механики, и в основе - зависимость, принцип, который Гук уже давно постиг, но отложил решение на будущее в наивной надежде, что Познание подождет, пока он удосужится вылупиться из суеты, дабы облечь свою идею в кристаллически совершенные формулы, каких она достойна!

От боли Гук закричал.

После заседания, на котором был оглашен трактат "De Motu", члены Королевского общества отправились в ближнюю кофейню. Говорили только о трактате - все были потрясены. И тут, вдруг вспылив, он прокричал, что Ньютон - плагиатор: он заимствовал у него, Гука, "закон обратных квадратов"!

Гук не мог выпрыгнуть из себя, взлететь ввысь и посмотреть на себя самого, на своего конкурента, на события со стороны или сверху, как видят их потомки. Не было сил хотя бы осознать, что перед ними обоими жила одна и та же Вселенная, а он и Ньютон, родившийся всего семью годами позднее, воплощают каждый две разные эпохи науки: он - эру отмыкания Природы, Ньютон - эру осмысления. Ощутить, Что его деятельное великолепие, как скажет спустя три века один историк, было создано, чтобы высекать искры из флегматичной гениальности Ньютона. И понять, наконец, что в том неповторимом свежем образе, который рождается при первом взгляде, всегда есть все наиболее существенное, что познается затем при кропотливом изучении "числом и мерой", но благодаря глубине обретает новый смысл.

Да, да, не менее чем две важные мысли подсказал он, Гук, но что они в сравнении с принципами мироздания, раскрытыми в Ньютоновом труде!..

...Но друзья сказали, что Гук должен винить лишь себя самого: когда пред тобой открытие столь значительное, надо отбрасывать все и доводить дело до конца. А Ньютон, узнав о том разговоре в кофейне, взъярился. Тем непереносимей это было для обоих, что удар пришелся на старые раны, еле затянувшиеся за четырнадцать лет, отделивших оглашение "De Motu" от Ньютонова трактата о знаменитых опытах по разложению света. То был первый доклад, представленный Королевскому обществу затворником из колледжа Троицы. Зачитал его Генри Ольденбург, а Гук по, обязанности, как всегда, воспроизвел на заседании эксперименты, описанные в работе, и представил свою наспех - всего за четыре часа - набросанную рецензию: в опытах новичка нет ничего нового в сравнении с наблюдениями, описанными в "Микрографии", а предлагаемая гипотеза сомнительна. Четыре месяца составлял Ньютон язвительный ответ На эту рецензию: он раздолбил все аргументы Гука. Полемика длилась четыре года, обостряясь при каждом Новом докладе Ньютона. Но со временем Гука уговорили потушить ссору. Он отправил в Кембридж примирительное послание. Признал свою критику поспешной. Предложил не прибегать к публичной перепалке. Написал "...с радостью вижу, как распространяются и подтверждаются взгляды, которые я давно уже высказывал, но не имел времени развить" - это относилось к идее возникновения цветов спектра. Уважительно заметил, что сей предмет не найдет более проницательного исследователя, "нежели вы, сэр". Пожалел, что не смог завершить своих прежних работ сам - все отвлекали "более неотложные заботы". Предложил помощь - критикой и советами.

Ньютон ответил. Одну фразу его письма знают все:

"Если я видел дальше, то потому, что стоял на плечах гигантов".

Ее повторяют и умиляются: великий физик Гук джентльменски оценил талант и глубину мысли более молодого и более великого физика, а величайший из великих Ньютон, видите ли, скромно ответил, что своими свершениями он полностью обязан титанам-предшественникам.

Но с некоторых пор историки науки - те, кто читал письмо целиком, посматривают на эту фразу с сомнением. Не так-то уж прост Ньютон и не так-то уж благостен. Нет ли в его словах тайного яда? Вот он там пишет:

"Любая ваша критика будет мною встречена со вниманием, хоть я и был ею изрядно утомлен, так что даже засомневался, смогу ли вновь заинтересоваться сим предметом, чтобы тратить на него время".

Или еще - явный намек на привычку Гука разбрасываться: "...я вправе признать за вами столько же, если пе больше заслуг, сколько вы приписали мне, особенно если учесть, как сильно вас отвлекают всевозможные заботы". Да и достославный образ Ньютон не придумал сам - он лишь слегка изменил расхожее тогда изречение о зорком карлике, сидящем на плечах слепого великана!

Правда, каждая фраза его письма отточена предельно: "...вы переоценили мои скромные способности к исследованию сего предмета. То, что сделал Декарт, было шагом вперед. Вы прибавили к этому новые возможности... Если я видел дальше, то потому, что стоял на плечах гигантов". И все же нет ли здесь еще и вкрадчивого намека на маленький рост Роберта Гука, столь мучившегося из-за своей внешности,- кто теперь ответит определенно?

Уж чем-чем, а добротою "величайший из великих" но страдал. И чем гуще становился ливень признания и почестей, падавших на него, тем лютее ненавидел он каждого, кто мог зачерпнуть из этого потока хотя бы горсть - по праву или не по праву, разницы не было. В год, когда Гук умер, Ньютон сделался президентом Королевского общества, и тотчас из истории Лондонской академии стала вытравляться сама память о предшественнике и былом сопернике живого кумира британской науки. Неведомо куда исчезли документы, свидетельствовавшие о заслугах Гука, его рукописи и его руками сделанные приборы. И впрямь ли Гук не разрешил писать с себя портрета?.. Его микроскоп, открывший миру клетку, спустя два века был обнаружен при распродаже частной коллекции. И он не вернулся в стены Королевского общества: он был приобретен одним лондонским естественнонаучным музеем.

Но поскольку время способно вкладывать в изречения смысл, который не всегда приходил в голову тем, кто их произнес впервые, оставим-ка лучше за фразой Ньютона значение, в каком ее понимают обычно,- ведь будущие искатели видят дальше воистину оттого, что стоят на плечах тружеников прошедших лет.

А ведь низенький, сгорбленный, стеснявшийся своей некрасивости, не оставивший миру ни одного своего портрета Роберт Гук, память о котором позднее именно тот, кто стоял на плечах гигантов, и стремился так тщательно вытравить,- он же для всех навсегда тот Гук, что чувствовал себя в Природе, как странник, вдруг узнавший заветное "сезам, откройся!".

Он - Гук, творец барометра, ареометра, дождемера, минимального термометра, часовой пружины, "шарнира Гука", закона Гука, теорий Гука, гипотез Гука...

Он - Гук, громоподобно, по-великански прокричавший на весь белый свет:

- Взгляните в микроскоп, джентльмены!

И еще:

- Извольте убедиться, вот она - клетка!

...Несправедливо было бы расстаться с теми давними временами, не рассказав о неистовом человеке, который еще до того, как его приняли в Королевское общество, обрушил на ученую Европу столь невероятное количество таких сообщений, что и числу их, и тому, о чем в них говорилось, просто трудно было поверить.

Позвольте представить - Антон ван Лёвенгук, голландец.

|

ПОИСК:

|

© GENETIKU.RU, 2013-2022

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://genetiku.ru/ 'Генетика'

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://genetiku.ru/ 'Генетика'