Повесть четвертая. Честь и место, или диссертация о пользе научных ошибок

Честь и место, или диссертация о пользе научных ошибок

Науку, господа, принято сравнивать с постройкой. Как здесь, так и там трудится много народа, и здесь и там происходит разделение труда. Кто составляет план, одни кладут фундамент, другие возводят стены и так далее..." - так сказал Иван Павлов - истовый рабочий науки, сумевший и экспериментом и теорией перевернуть в Природе не-подъемные, казалось бы, пласты неведомого.

У по-настоящему великих естествоиспытателей - у Дарвина, Вирхова, Менделя, Менделеева, Павлова, Кольцова - оно было очень острым, вот такое "артельное" ощущение науки, из века в век созидаемой "всем миром".

Это неудачливым ученым приходилось утверждаться тем, что уличать и попрекать предшественников и современников - желательно познаменитее - за то, будто они то-то не сделали, а того-то не поняли. Еще Энгельс установил такую закономерность, сравнивая писания посредственного философа Дюринга, поносившего на все корки и Шеллинга, и Гегеля, и Дарвина, и Маркса, и суждения подлинно великого Дарвина, который умел ценить каждую каплю пота своих предшественников, каким науке доставалось знание - пусть часто неполное и неточное, и даже искаженное ложным ходом мысли.

1

Тридцатые годы XIX века оказались для биологии переломными. Спустя много лет - уже в конце столетия - знаменитый анатом Фридрих Якоб Генле так живописал время, породившее клеточную теорию:

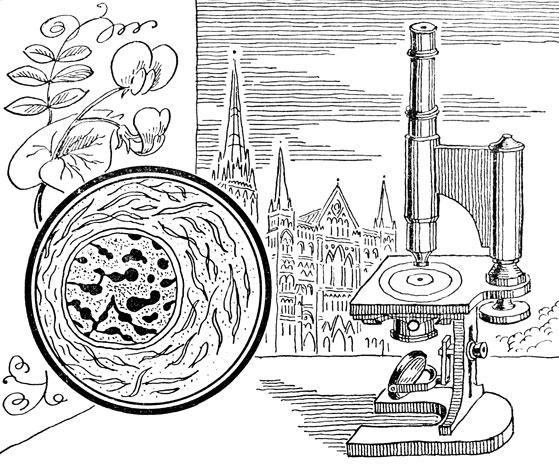

"Это были счастливые дни, которым могло бы позавидовать теперешнее поколение,- ведь тогда из мастерских Плесля в Вене и Пистора и Шика в Берлине вышли первые хорошие, удобные микроскопы, которые можно было приобрести из сбережений студенческой семестровой получки,- счастливые дни, когда еще было возможно посредством соскоба лезвием скальпеля или посредством препаровальной иглы делать фундаментальные открытия о животных оболочках".

Да, именно такими орудиями его друг Теодор Шванн разделял нервные волокна и открыл их "шванновскую оболочку", ее "шванновские ядра" и "швапновские клетки". А сам Генле препарировал ими слизистые и серозные оболочки, выстилающие дыхательные пути и разные отделы пищеварительного тракта,- ведь он сумел рассмотреть, описать и классифицировать многие виды клеток эпителия.

И все это - даже не окрашивая препаратов, поскольку такими хитростями наука в городе Берлине еще не владела. Она ими тогда владела только в Бреславле!

А новые микроскопы - "первые хорошие, удобные", появление которых Генле не случайно поставил впереди всех событий своей науки тех дней, заслуженно прославили своих создателей на всю Тогдашнюю ученую Европу. В этих приборах в изрядной мере были устранены и цветные и объемные искажения, а их полезное увеличение достигало 1200 раз. И не появись эта новая оптика - не состоялся бы замечательный шаг познания!

Она родилась как итог многих десятилетий варки и шлифовки стекла и мысли, в которую вложили свою лепту и петербургский академик Эйлер - это он первым рассчитал, что, комбинируя линзы из разных сортов стекла, из флингласса и кронгласса, по-разному рассеивающих цвета, можно устранить хроматическую аберрацию,- и мюнхенский физик Фраунгофер, и парижанин Селиг. Несть им числа - "высоколобым физикам", а более - мастерам, искусным и хорошо знавшим науку, но еще одно имя должно быть названо всенепременно - имя итальянского ботаника и физика Джованни Амичи. Это у него тогдашняя оптическая техника позаимствовала плоскую фронтальную линзу и "метод накопления ошибок" нижними линзами объектива, чтобы устранять их верхними линзами и в итоге резко ослаблять объемные искажения,- и Пистор, и Шик, и Плесль, и Шевалье сочли за благо перенять. И другие тоже.

Вот только в словах насчет дешевизны микроскопов что-то у Генле не так. Во всяком случае, в архиве Бреславльского университета сохранилась многолетняя переписка тамошнего профессора Яна Евангелиста Пуркине с прусскими правительственными чиновниками. Замечательный физиолог и анатом, один из основателей гистологии, науки о микроскопическом строении тканей животных, долго выпрашивал - и все-таки выпросил - ассигнования университету, а именно его кафедре, суммы в двести талеров на покупку "большого" Плеслева микроскопа, поскольку самому купить его было не по карману - микроскоп стоил пятую часть довольно тощего годового профессорского жалованья тех дней. А ведь была еще квартира, за которую полагалось деньги платить, и была семья!..

Правда, годом-двумя позднее приборы могли и подешеветь, да верно начинающие ученые и выбирали-то не самые шикарные. А к тому же отец у Шванна, например, был известный дюссельдорфский ювелир и владелец типографии, и сам Теодор Шванн был человек без потребностей - безо всех, кроме потребности исследовать.

Правда, в конце XIX века появились и еще лучшие микроскопы - их создали Аббэ и Цейс, но и те были хороши. Плеслева оптика позволила Яну Пуркине и его Ученикам описать многие разновидности клеток животных и человека, а потому именно Пуркине - уже пятидесятилетний, маститый, эрудированнейший, увлеченный поиском безраздельно,- пожалуй, более других крупных биологов тех дней был подготовлен к тому, чтобы создать клеточную теорию. Право же, куда более, чем двадцатисемилетний препаратор Берлинского анатомического музея Теодор Шванн, у которого не то что собственной научной школы, а и своей кафедры-то еще не было!..

Две физиологические школы, которые на самом деле были и физиологическими, и гистологическими, и анатомическими, гремели в те дни в европейской науке: Берлинская - Иоганнеса Мюллера, учителя Генле и Шванна, и Бреславльская - Яна Пуркине. И у обоих лидеров в их невероятно широких интересах, охватывавших почти всю тогдашнюю биологию, на первом месте было исследование тонкого строения тканей животных и человека и распознание функций элементов, их составляющих.

Ян Евангелиста Пуркине первым - еще в 1825 году - описывает клеточное ядро: правда, ядро птичьего яйца - оплодотворенной яйцеклетки. Он называет его "зародышевым пузырьком" и закрепляет за ним функцию "производящей силы" яйца. Именно его сообщение заставило Карла Бэра искать и найти ядро в яйцеклетке млекопитающего, которую он как раз год спустя открыл. А ядро растительной клетки было по-настоящему распознано в 1832 году английским ботаником Робертом Броуном, который придумал само название "нуклеус" - "ядро" и первым заявил, что оно - обычная составная часть любой клетки, имеющая некое существенное значение для ее жизни.

И наконец, спустя еще четыре года - в 1836-м - Габриель Валентин, блистательный ученик Пуркине, открывает ядро клеток животного - клеток эпителия конъюнктивы, соединительной оболочки глаза, и указывает, что этот "нуклеус" состоит из мелкозернистой субстанции, но, кроме того, содержит внутри "своего рода второе ядро" - то есть ядрышко. С этого момента ядро будут высматривать и находить в клетках всех тканей.

...Семь лет будущий знаменитый Бреславльский физиологический институт просуществовал в профессорской квартире Пуркине. Здесь обретались все: и глава школы, и его семья, и двухсотталеровый большой микроскоп, и студенты-медики, зараженные лихорадкой микроскопии. Это в той квартире студент Ошатц смастерил механизм для разрезания тканей на сверхтонкие лепестки - "микротом", как назвал его учитель. И там же сам Пуркине сконструировал "компрессориум", то есть "раздавливатель" - этим аппаратом из тканей выдавливались отдельные их элементы (считалось, что так они будут лучше видны). И еще Пуркине изыскивал методики просветления ткани - одни из первых. И это он первым применил окраску клеток для более четкого выявления их структуры. Во всех гистологических книгах значатся "клетки Пуркинье" и "волокна Пуркинье" - полтора века в научной литературе было принято писать и читать на романогерманский лад чешскую фамилию замечательного биолога (а ведь он был к тому же еще одним из вождей движения за возрождение культуры своего народа!). Но что там клетки мозжечка, имеющие особенную форму, или волокна, носящие его имя,- ведь с таким же успехом это имя могли бы носить и железистые клетки желудка, и клетки костной ткани, и клетки, образующие вещество зубов! Ведь из того же "института на квартире", который только в 1839 году получит все-таки казенную крышу в небольшом здании при университете, вышли работы, составившие лицо замечательной Бреславльской школы,- работы Вендта и Дейча, Рашкова и Валентина, Каспера и Палицкого и многих других, с кем вместе, не разгибаясь, непременно работал с компрессориумом и микроскопом сам Пуркине. Работал и думать не думал давать свое имя ни их статьям, ни клеткам, которые ученики открывали в хряще и коже, в мышце матки и мышце сердца животных. Он всего лишь диктовал им ход работы да всего лишь проводил их за руку по терниям новорожденных гистологических методик. И жадно приникал к окуляру, чтобы первым или хотя бы вторым увидеть, что там - в новом препарате, который тогда почти неминуемо таил в себе открытие!..

Недаром ученые-современники, цитируя работы Бреславльской школы, в ссылках обычно ставили на первое место имя ее главы, которое не значилось под названиями статей: "Пуркинье-Рашков", "Пуркинье-Мекауэр".

Все шло к тому, чтоб родилась теория. Факты копились. Серьезные зоологи и ботаники уже осязали, что ткани растений и животных должны состоять из очень напоминающих друг друга элементарных структур. Да и сама эта идея не раз формулировалась в сочинениях - философских и биологических. Трудно сказать точно, кто выдвинул ее первым. Во всяком случае, еще в 1752 году Вольтер, верно, с чьих-то слов обронил в "Микромегасе" фразу: "Когда Лёвенгук и Гартсёкер впервые увидели или сочли, что увидели, клеточки, из которых мы состоим..." А семь лет спустя петербургский академик Каспар Вольф даже объяснил, что клетки в молодых побегах растений возникают из капель жидкого или полужидкого вещества, выпадающего из более старых частей.

Воздержимся и не будем называть эти суждения теорией.

Но спустя полвека, еще в 1809 году, тридцатилетний Лоренц Окен, врач, биолог и философ, иенский профессор-вольнодумец, любимец студентов и бельмо на глазу любого начальства, в трехтомном своем "Учебнике натурфилософии", состоявшем из 3738 чеканных параграфов-постулатов, уже провозгласил вот что:

§ 819 Принцип жизни есть гальванизм. Не существует никакой другой жизненной силы кроме гальванической полярности...

§ 837 ...Основным веществом органического мира является углерод. (Он сам подчеркнул это слово.)

§ 838 ... Углерод, слившийся с водой и воздухом, есть первичная слизь...

§ 840 Все органическое произошло из первичной слизи, оно есть не что иное, как принявшая различные формы первичная слизь.

§ 841 Первичная слизь, из которой произошло все органическое, есть морская слизь.."

Припомним, что в те дни, за пятнадцать лет до того, как Фридрих Велер создал в пробирке первое из рукотворных органических веществ - мочевину, само слово "органическое" было равноценно слову "живое"!.. Смотрите-ка, на что он замахнулся, Лоренц Окен,- на материалистическое объяснение происхождения жизни!

§ 843 Морская слизь возникла вследствие развития планеты.

§ 844 Морская слизь первоначально возникла под влиянием света... (!!!)

§ 848 Все живое - из моря, и нет жизни, рожденной сушею..."

А дальше еще удивительней:

§ 915 Первичная слизь образует бесконечное множество органических точек...

§ 922 Первичные органические точки - это пузырьки...

§ 923 Слизистый первичный пузырек называется инфузорией...

§ 928 Раз основная органическая масса состоит из инфузорий, то, стало быть, и весь органический мир должен происходить из инфузорий. Растения и животные могут быть лишь метаморфозами инфузорий...

§ 931 Организмы - это синтез инфузорий... И потому они не намечены вполне уже с самого начала, не преформированы, а представляют собой инфузориальные пузырьки, которые, различно комбинируясь, принимают различные формы и вырастают в высшие организмы".

Подставьте-ка в этих тезисах на место слов "первичная слизь" слова "коацерваты" или "белки и нуклеиновые кислоты", вместо слов "инфузория" и "пузырек" - слово "клетка". Еще замените старинный термин "гальваническая полярность" другим, поновее - например, "электростатические связи" или "энергия макроэргических химических связей", и все зазвучит современнейшим образом!

Теория ли это? Да, теория - вот только Окен не считал нужным доказывать в этом учебнике ее положения фактами. Он их провозглашал как истины - и все! Правда, кроме курса философии природы он в Иенском университете еще читал всего лишь общую естественную историю и ботанику, и зоологию, и сравнительную анатомию, а также физиологию животных и человека. Факты он излагал студентам в тех курсах, читателям - в других книгах, а здесь считал нужным выводить только общие схемы: происхождение Вселенной по Канту, происхождение и эволюция жизни по Окену...

Но в 1809-м ботаники еще даже недоспорили, разделены ли соседние клетки растения общей перегородкой или каждая имеет собственную оболочку,- это будет окончательно доказано спустя три года. До создания новых микроскопов оставалось два десятка лет, студент Пуркине еще упивался океновыми сочинениями, и Мюллер тоже еще не помышлял о своей научной школе, он пока пошел в первый класс гимназии - словом, до подробных атласов микроскопической анатомии тканей животных и человека было еще далеко. Увидены были только крупные клетки жировой клетчатки, клетки кожи и крови. Клеточное строение нервной ткани, хряща, кости, мышечного волокна еще не могло быть постигнуто.

...Имя Лоренца Окена всегда ставится рядом с именем Другого натурфилософа - Фридриха Вильгельма Шеллинга, его учителя. В начале XIX века они оба были почитаемы, да к тому же какими людьми! Карлом Бэром и Яном Пуркине, Иоганнесом Мюллером и Данилой Велланским, одним из первых русских физиологов, Шоффруа Сент-Илером и Петром Чаадаевым, Виссарионом Белинским и Александром Герценом.

Трудные, сложные абстрактные теоретизирования Канта и Фихте, классиков немецкой идеалистической философии, Шеллинг перевел в яркую художественную, чувственную систему философии Природы, которая, по его утверждению, и есть "видимый дух". Но Природа объективна, утверждал этот философ, сам себя называвший идеалистом. Она живет в непрерывном развитии, в преодолении противоречий. Она - свой собственный продукт, из самой себя организующее целое, а потому понимать ее следует, ища объяснение всему, что совершается в ней, из принципов, которые заключены в ней самой. Высшая точка ее развития - человеческое сознание, оно и есть Природа, познающая сама себя.

Вот как Шеллинг изложил однажды свое мироощущение:

Одну религию считаю я правдивой, Ту, что живет в камнях и мхах, в красивой Расдветности дерев; повсюду и всегда Стремится к свету, в высь, и вечно молода, В провалах бездн и в высотах бескрайных Нам открывает лик в извечных знаках тайных. Она подъемлется до силы размышленья, Где мир родится вновь, где духа воскресенье. Все, все - единый пульс, единое дыханье, Игра препятствий, пляска порыванья...

Да, да, в философских и научных построениях Шеллинга и Окена была тьма идеалистической шелухи и совершенно нелепых, смешных для нынешнего ума построений, а Шеллинг под конец дней своих и вовсе ударился в мистику - все так. Но сколь чутко они уловили веяние времени!

"...Как выпущенные на свободу школьники, целый день протомившиеся в душных классах под гнетом вокабул и цифр, вырвались ученики г-на Шеллинга па лоно природы, в благоуханную, залитую солнцем реальность, шумно ликуя, кувыркаясь и неистовствуя вовсю",- писал о тогдашнем торжестве натурфилософии Генрих Гейне.

Эти философы жадно улавливали, преломляли и осмысливали тогдашнюю научную информацию. А сам Окен прилежно и умело работал с микроскопом; он очень серьезно занимался эмбриологическими исследованиями - и с немалыми достижениями. Он же описал развитие кишечной трубки у зародыша и сформулировал теорию развития черепа из позвонков (независимо от великого Гёте, который сам был Фауст во плоти - великий поэт, серьезный естествоиспытатель и крупный натурфилософ, право же, не меньшего масштаба, чем Окен).

Не случайно их воззрения были замечательны ощущением единства принципов, какими работает Природа, кстати, очень характерным для крупных естествоиспытателей. Вот почему из-под их фантастических словесных построений порой вдруг выплескивались удивительные научно- философские пророчества. Шеллинг предвосхитил открытие взаимодействия электрических и магнитных сил - спустя двадцать лет после выхода его "Всеобщей дедукции динамического процесса" датский физик Ганс Христиан Эрстед, оттолкнувшись от Шеллингова философского предсказания, объяснил только что им открытое явление электромагнетизма. А Окен умозрительно, лишь обобщив отрывочные, разрозненные факты, накапливавшиеся тогдашней биологией, угадал контуры клеточной теории и теории происхождения жизни!

Недаром Фридрих Энгельс заметил в предисловии к "Анти-Дюрингу":

"Гораздо легче вместе со скудоумной посредственностью, на манер Карла Фогта, обрушиваться на старую натурфилософию, чем оценить ее историческое значение..."

И дальше расставил все на места с пронзительной четкостью: "Натурфилософы находятся в таком же отношении к сознательно-диалектическому естествознанию, в каком утописты находятся к современному коммунизму".

2

Но естествоиспытатели "счастливых дней" относились и натурфилософии гораздо суровей. Например, Иоганнес Мюллер, смолоду ею побаловавшийся, если где-то у кого- То обнаруживал свои юношеские статьи, немедленно их сн"игал. Только точное наблюдение! Только эксперимент - никаких гипотез!

Впрочем держаться этого символа веры было не просто - Маттиас Шлейден тому примером. Но сперва не о нем.

...В 1830 году двадцатишестилетний берлинский врач Франц Мейен публикует солидный труд "Фитотомия" ("Анатомия растений") -образец серьезного исследовательского труда.

Не удивляйтесь тому, что Мейен тоже врач: биологических факультетов в университетах еще и в заводе не было, были только медицинские, а потому почти все тогдашние биологи, в том числе и ботаники, были врачами.

Не удивляйтесь и тому, что фундаментальный свод написан двадцатишестилетним человеком,- почти все персонажи этой повести завидно молоды, за исключением разве Пуркине. Первое экспериментальное исследование студент Мейен опубликовал в 18 лет, а "Фитотомия" - уже его третье и совершенно зрелое сочинение, автор в нем не только сообщает о своих наблюдениях и выводах - он пишет и о своих ошибках и о сомнениях. Потом умолкнет на пять лет - их он проведет в экспедициях, зато, воротясь, издаст сразу серию основательных книг, среди них трехтомную "Новую физиологию растений".

И словно сгорит от этой лихорадочной работы - последний том вышел, когда ему должно было исполниться тридцать шесть и, увы, не исполнилось.

Но - к "Фитотомии". В ней Мейен сформулировал четко обоснованную концепцию клеточного строения растений, складывающуюся в его науке. Вот его заключения - наиболее для нас важные:

"Растительные клетки,- подытоживал Мейен,- бывают или одиночными, так что каждая представляет собой индивид, как это встречается у водорослей и грибов, или же, образуя более высоко организованное растение, они соединяются в более или менее значительные массы..."

Не правда ли, этот вывод четок, а главное, он дополняется очень важным суждением - вот таким:

"Каждая клетка представляет собой замкнутое целое: она сама питается, преобразуется и перерабатывает сырой материал в весьма значительные вещества и образования".

Все тщательно подкреплено фактами: Мейену удалось увидеть клеточное строение почти всех тканей растения за малым исключением. Увы, он не смог в своих наблюдениях подтвердить, что водоносные сосуды растительной ткани тоже формируются из измененных клеток - факт который еще в 1805 году установил ботаник из Бонна Лудольф Тревиранус, чьи работы Мейену были известны. Ну что ж, увидеть это ему не позволила методика, которой он пользовался для приготовления препаратов, и "простой микроскоп" - попросту сильная лупа, с которой он работал. Но какие-то считанные месяцы спустя формирование волокнистой ткани сосудов из клеточных элементов заново опишет Гуго фон Моль, тоже двадцатишестилетний профессор из Берна, блестящий микроскопист, по чьему руководству, вскоре им написанному, выучатся десятки цитологов.

Зато Мейен открыл многие компоненты растительной клетки, прежде него не отмеченные,- хлорофилльные и крахмальные зерна, вакуоли и кристаллы, в нее включаемые. И клеточное содержимое, то есть протоплазму,- правда, такой термин еще не существует - он представлял себе как изменчивый динамичный, деятельный субстрат, ассимилирующий приносимые жидкой средой вещества - сам себя строящий из них.

Только надо избежать преувеличений - Мейен, конечно же, видел бытие клетки совсем не таким, каким оно предстает глазам его сегодняшних коллег, расписанное цепочками биохимических реакций. И все же пусть в очень грубой схеме, но он понял, что скопления крахмала и хлорофилла в клетке - результат, отражение кардинальных процессов ее жизнедеятельности. А ведь среди немалого числа биологов еще бытовало убеждение, что клеточная ткань - это, так сказать, живая плоть, пронизанная пустотами. То есть что клетка - это всего лишь полость, окруженная стенками. И теперь Мейен, да и не он один, а и Гуго фон Моль, и французский академик Тюрпен своими фактами утверждали в ботанике новое представление о клетке растения как о деятельной физиологической индивидуальности.

Вам не кажется, что это уже серьезный пабросок теории?

Но из книги в книгу уже более ста лет переходит Утверждение, что клеточную теорию сформулировали Шлейден и Шванн. Шлейден - для растений, Шванн - Для животных. Историки науки только в ужасе руками Оплескивают, читая это в великолепных современнейших Руководствах по цитологии и общей биологии.

Правда, еще из книги в книгу переходит и мудрая фраза Рудольфа Вирхова: "Шванн стоял на плечах Шлейдена". А с Вирховом историки согласны. Истинно так: молодому анатому Теодору Шванну, подлинному родителю клеточной теории, ботаник Маттиас Шлейден оказал величайшую услугу - он подарил ему блестящую догадку, а вместе с ней ярчайшую ошибку, но именно ту, что и была тогда нужна для великого дела Шванна.

Впрочем, Шванн не считал ее ошибкой.

...Сорок лет спустя Льежский университет праздновал юбилей своего профессора анатомии - сорокалетие его педагогической деятельности. (Шванн занял университетскую кафедру в год выхода своего знаменитого труда.) И естественно, юбиляра на торжестве попросили вспомнить о том, как пришел он к самому важному свершению в своей научной жизни.

Вот его рассказ.

"...Однажды, когда я обедал с господином Шлейденом,- начал он без лишних хитростей,- этот знаменитый ботаник указал мне на важную роль, которую ядро играет в развитии растительных клеток. Я тотчас припомнил, что видел подобный же орган в клетках спинной струны и в тот же момент понял крайнюю важность, которую будет иметь мое открытие, если я сумею показать, что в клетках спинной струны это ядро играет ту же роль, как и ядро у растений в развитии их клеток".

Вот видите, как просто возникают у гениев великие мысли. Особенно если гений не слишком хорошо знаком с новейшими фактами соседней да и своей науки. Шванну все было, внове: и ядра клеток растений, которым он доселе внимания не уделял,- он же зоолог, а не ботаник,- и "подобный же орган" в клетках животного, буквально "вчера" им обнаруженный.

Правда, месяц назад Ян Пуркине выступил в Праге с важнейшим докладом: он подвел в нем итог многолетним исследованиям своей школы - и не случайно решил это сделать именно на родине.

Он был сух и строг в словах. А говоря об элементах тканей животных, избегал термина "клетка". Видите ли он всегда считал для них более правильными другие названия: "шарики" или "зернышки, содержащие ядра" Ядро, подчеркивал он, такой же постоянный элемент "зернышек", как и растительных клеток. Но у растительной клетки есть оболочка, за ней полость (с работами ботаников последнего времени гистологи не очень пристально знакомы). А у "зернышек" и "шариков" животных - оболочка не видна. Это сплошь живой материал, живая протоплазма с ядром внутри.

Пуркине педантично перечислял отличия "шариков" или "зернышек" из разных тканей и друг от друга, и от растительных клеток.

Он совершил и следующий шаг. "Зернистая основная форма,- сказал он в докладе,- ...обнаруживает аналогию с растениями, которые, как известно, почти целиком составлены из зернышек или клеток... Как и здесь, каждая клетка имеет свою vita propria* и из общих соков приготовляет свое специфическое содержимое..." И далее он делает вывод, что более точное изучение строения тканей и физиологии растений прольет новый свет также и на представления о строении и деятельности организмов животных.

* (Собственную жизнь (лат.).)

Так почему же не Пуркине признан создателем научной клеточной теории? Неужели же замечательному исследователю отказано в авторстве на нее только потому, что вместо одного термина он использовал другой - не "клетки", а "зернышки"?..

Увы! Ян Евангелиста Пуркине считает, что единую теорию клеточного строения и животных и растительных организмов выводить нельзя - граница между двумя царствами живого мира для него нерушима.

Проследить аналогию, сходство, подобие в строении тех и других - допустимо. А вот устанавливать гомологию, полное соответствие, единство его принципа, единство происхождения - некорректно, неправильно. И он прямо так и напишет спустя два года в своей рецензии на будущую книгу Теодора Шванна.

Но в день памятного обеда со Шлейденом доклад, читанный Пуркине в Праге месяц назад, еще не увидел света! То, что было известно бреславльским гистологам доподлинно, для Шванна было заманчивой догадкой: ядра Должны быть во всех животных клетках! Догадкой собственной - отчего и особенно дорогой. А суждение Шлейдена о роли ядра, им будто бы уже доказанной,- истинным озарением!

Идея, что структуры и процессы в тех и других клетках должны быть одинаковы, была пронзительна. Возражения, которые Пуркине выскажет через два года, в голову не пришли и не помешали. И Шванну невтерпеж стало поскорей утвердиться в своей мысли или отказаться от нее. Оттого он сейчас же предложил господину Шлейдену немедля, с обеда отправиться, по его словам, будто бы в анатомический театр. Там он показал ботанику в препарате ядра клеток спинной струны головастика - зачатка лягушиного спинного мозга, а Шлейден сразу установил их полное сходство с ядрами растений.

"...С этого момента,- заключил Шванн свое повествование,- все мои усилия были направлены к отысканию доказательств предсуществования ядра клетки".

Создатель теории - весь как есть в этом своем рассказике: милый, скромный, добрый, жаждущий сказать как можно больше лестного о своем с того замечательного дня сердечном друге, чье суждение дало его мысли столь важный толчок. Растаяв в юбилейном зное, он даже позабыл, что в тот далекий день Шлейден не только не был знаменитым ботаником, но был просто совсем никому не известным начинающим ученым - лишь первая его ботаническая статья только еще была им отдана в журнал "Архив анатомии, физиологии и научной медицины", который издавал Иоганнес Мюллер. И то ли сам Мюллер, то ли еще кто-то из коллег, помогавших патрону в журнальном деле, и сказал Шванну, что в этой статье содержатся любопытные соображения о строении клеток, которым Шванн как раз в те дни был крайне озабочен. Ну вы я"е знаете - ничто так не способно создать благоприятнейшую атмосферу для доверительной беседы, чем приглашение на дружеский обед!..

А случился этот их памятный обед в октябре 1837 года и, судя по всему, в "ресторанчике менее чем второго ранга" - так аттестовал его Генле,- что был на углу берлинских Фридрихштрассе и Моренштрассе и где через коридорчик от зала и кухни сдавались меблированные комнаты, как издавна в многих трактирах. Но в том великое отличие данного заведения от прочих - одна из этих его комнатенок служила и спальней, и кабинетом самому Теодору Шванну все пять лет со дня его приезда в Берлин из Бонна и до дня его отбытия в Бельгию в связи с избранием на кафедру.

Кстати, когда шестидесятивосьмилетним профессором оп обо всем этом рассказывал в Льеже на юбилее, то, видно, из-за парадности обстановки специально допустил одну неточность - к чему, подумайте, было ему сорок лет назад с того обеда тащить Шлейдена за двенадцать кварталов от Моренштрассе на другой берег Шпрее в анатомический театр, когда препараты со срезами ткани спинной струны головастика и микроскоп, в котором собеседнику предстояло рассмотреть ядра животных клеток, всегда у Шванна были именно в этой узкой и сумрачной комнате - всего через коридорчик от зала кухмистерского заведения, где они обедали! Наверно, это память о том, сколь была его комната неприглядна, и подтолкнула переместить финал рассказываемого события в анатомический музей. Ведь Шванн всегда его считал неуютным для работы местом - там постоянно толклись учившиеся анатомии и гистологии студенты и корпели над всевозможными научными делами другие сотрудники Иоганнеса Мюллера, год от году прибавлявшиеся,- либо тоже еще студенты, либо окончившие курс диссертанты. И поскольку гистологическое дело любит тишину, то Шванн, по свидетельству друзей, и превратил свою берлогу в лабораторию и не покидал ее по многу дней подряд, сократив при этом всенепременные пути от постели к рабочему столу и от стола обеденного к нему же с двенадцати кварталов до нескольких шагов в день, да еще без необходимости вылезать из уютного шлафрока с истертым меховым воротником.

Здесь все было под рукой: и микроскоп, и препараты, и книги, и нехитрый инструмент, и бесчисленные склянки с кислотами, щелочами, йодом, спиртом, канадским бальзамом, которыми было принято обрабатывать исследуемую ткань прямо на предметном столике микроскопа, чтобы разрыхлить ее или просветлить по ходу наблюдения.

Здесь они и прошли - главнейшие пять лет жизни Теодора Шванна.

3

...В 1833-м Иоганнес Мюллер, его учитель еще по Боннскому университету, ошеломил прусского министра просвещения письмом - он в нем предложил назначить именно себя, Мюллера, на освободившуюся в столице ка- Федру анатомии. Подобающие случаю почтительные фразы перемежались в письме неприлично деловыми выкладками. Тридцатидвухлетний ученый перечислял задуманные?

им такие-то и такие-то исследования, весьма разнообразные - анатомические, физиологические, эмбриологические,- и доказывал, что осуществить их можно лишь в Берлинском университете, ибо столичный располагает для этого большими возможностями, чем провинциальный Боннский. А эти исследования, утверждал он, на многие годы определят "тот дух, который могут источать великолепные институты Берлина", чем и будут прославлены университет и наука его отечества (запомним, что в Германии тогда даже крошечную лабораторию называли институтом) .

"Быть может, раздадутся голоса,- заключил Мюллер,- указывающие на молодость, но именно свою молодость, преисполненную трудами и опытом, кладу я на весы, противопоставляя ее старости".

Но прибавил, что, кроме него самого, есть еще один поистине достойный кандидат на эту кафедру - патологоанатом Меккель.

Удивительным было письмо. Не менее удивительным - назначение: министр отдал кафедру Мюллеру. Молодому - это действительно считалось крупным недостатком. Незнатному - он был сыном сапожника. Голи перекатной - у ученого никогда не водилось гроша за душой (впрочем, как у многих тогдашних ученых - как у Гегеля, например).

И отправились в Берлин за учителем его вчерашние боннские студенты - Шванн, Генле, Ремак, Мишер. Отправились, твердо зная, что там их ничто не ждет, кроме дела. О профессуре им рано было даже заикаться. Должностей прозекторов или ассистентов при кафедре еще для них не было. А новоиспеченных докторов медицины, жаждущих заработка, в Берлине своих хватало, и оттого многие месяцы, пока возникли жалкие лаборантские жалованья для Генле и Шванна, а Ремак приобрел репутацию отличного невропатолога, их родителям приходилось по-прежнему раскошеливаться на "семестровые студенческие получки".

Зато они были при Иоганнесе Мюллере - человеке с лицом античного бога и душою лирического героя романтической повести. "Он действовал, как Гёте выражается о красоте - одним своим присутствием",- ну как было но сказать такие торжественные слова другому его ученику, физиологу Эмилю Дюбуа-Реймону, если Мюллер, своими руками и глазами открывший десятки фундаментальны фактов и закономерностей чуть ли не во всех разделах тогдашней биологии, был зачинателем и вдохновителем еще большего числа работ, в итоге которых свершали открытия его ученики, ставшие в науке еще более великими, чем он сам!..

Вот кто еще был среди виднейших из них - гениальные Герман Гельмгольц и Рудольф Вирхов, Эрнст Геккель и Николай Иванович Пирогов, который стал величайшим хирургом именно оттого, что сделался великим анатомом, а в этой науке свой путь он начал в стенах анатомического музея, где царствовал Мюллер.

"Как на солнце, неловко было новичку смотреть прямо в лицо на Мюллера",- вот что написал о нем Пирогов в воспоминаниях. И кстати, в них он превыше всего поставил, что направление исканий, заданное его учителем, было основано на микроскопических исследованиях, на истории развития, на точном физиологическом опыте и химическом анализе.

Но не о Мюллере это повествование, не о его открытиях и не о его ошибках - он был сын своего времени, верил в бога и допускал существование "жизненной силы"! И в некоторых воспоминаниях о нем пересказан бродивший спустя четверть века слух, будто бы тогда, на склоне жизни, он совершил некое открытие, опровергнувшее его убеждение в существовании "божественного начала", а крах веры оказался настолько тягостен, что Мюллер якобы принял яд...

Нам важно здесь одно, что он одарил Шванна работой, им самим начатой,- идеи и грядущие открытия Мюллер рассыпал ученикам поистине с щедростью солнца. ^В Именно те пять лет, которые работал с ним Шванн, и были более чем всему остальному посвящены микроскопическому строению тканей животных - над этим работали все тогдашние мюллеровские ученики. Во многом они повторяли исследования школы Пуркине, но для науки это не грех, ибо всякое повторное исследование, если оно поставлено умно и умело, может принести новое знание о том, что, казалось бы, уже познано, и они в итоге опередили Бреславльскую школу.

Генле в те годы блестяще исследует эпителиальные ткани. Кстати, это именно он и нарушил осторожный обычай тогдашних гистологов искать какие-то неопределенные названия для элементов, составляющих ткани животных, 11 твердо назвал животную клетку - клеткой.

А Ремак докажет, что нервное волокно - это отросток нервной клетки. Поздней он сделает еще более фундаментальное открытие, но речь о нем впереди.

Иоганн Мишер изучит костную ткань - правда, его исследование уступает бреславльским работам Пуркине.

А сам Мюллер изучит хрящевую ткань и еще откроет, что ткань спинной струны построена из клеток. Ядер он в них не сумеет выявить, хотя в других животных клетках ядра обнаружил,- здесь их увидит Шванн, который сперва занимался в Берлине другими делами. Многими.

Например, физиологией пищеварения - к этому времени Шванн всего-навсего открыл в желудочном соке его химическое "действующее начало", фермент, которому оп даст имя "пепсин". И успел установить - прежде Пастера,- что брожение вызывают дрожжевые грибки (он просто их описал как отдельный вид микроорганизмов). Еще он сумел разделить под микроскопом препаровальной иглой поперечно-полосатую мышцу на первичные мышечные волокна и начал исследовать механизм мышечного сокращения, и пытался описать его на языке математики. Он, наконец, разделил нерв на волокна - те, которые Ремак потом признает клеточными отростками, и еще открыл уже упомянутые "шванновские оболочки" и "шванновские клетки".

А учитель, "отдав на откуп" клетки зачатка спинного мозга, принялся исследовать микроскопическое строение нераковой опухоли молочной железы - позднее эту работу он передаст Вирхову. Таков был его обычай - поставить задачу и дать делу толчок.

"Кому пришлось быть в соприкосновении с человеком первой величины, у того на всю жизнь изменяется духовный масштаб, и он переживает интереснейшее изо всего, чем может одарить жизнь",- так писал Гельмгольц о роли, которую сыграл в его судьбе их общий учитель. Но куда ярче сила воздействия людей первой величины отразилась в судьбе Шванна, потому что все, им свершенное в науке, пришлось на те берлинские пять лет работы под крылом у Мюллера и особенно на последний год из этих пяти, начавшийся в октябре 1837-го встречей со Шлейденом.

Но вновь - в октябрь 1837-го - к знаменательной их беседе.

...Маленькая берлинская кухмистерская. Столик с тарелками и два сотрапезника за ним - Шлейден, высокий, худощавый, высоколобый, с вьющейся шевелюрой и аккуратными усиками на очень нервном лице, и Шванн - он покоренастей, пониже ростом, немного уже склонен к полноте. Русые гладкие волосы зачесаны наверх и на пробор. Небольшие аккуратные бакенбарды. Черты лица крупные, скульптурные.

И ясные детские глаза, с восхищением устремленные на собеседника.

Как биологи они ровесники: медицинский факультет оба окончили одновременно, четыре года назад, только в разных университетах. Но Шлейден старше на шесть лет, и в его судьбе было, говорят, мрачно-драматическое событие, он теперь живет в полном смысле слова второй жизнью.

...В 1829-м молодой адвокат Шлейден (он был сперва адвокатом, доктором права) пытался застрелиться (кажется, из-за любви, большой и несчастной). И по случайности он не убил себя, а только ранил, да все ж так тяжко, что спасители-врачи больше года потратили на то, чтоб поставить его на ноги. Но в дни возвращения к жизни Шлейден ощутил естественную при этом нежность к отчему дому, где его выхаживали родные, и в старых отцовских книгах - отец был врачом - открыл для себя прелесть науки о мире живого, которой прежде чурался из противоречия, какое пробуждает в сыновьях склонность отцов навязывать им свои взгляды и пристрастия, отчего и выбрал сперва юриспруденцию.

Теперь он действительно все начал заново. Заново поступил в университет - на медицинский факультет. Увлекся физиологией растений. Оснастился второй докторской степенью. И вот принес в "Мюллеровский архив рукопись с весьма смелой гипотезой, чем и вызвал у мюллеровских учеников интерес и к ней и к себе.

Статья, подарившая ему признание и Шванна, и самого Мюллера, и прочих коллег, называлась "Материалы к развитию растений". На нынешний холодный взгляд все, что писал в ней Шлейден о строении тканей и о растительном организме как "агрегате совершенно индивидуализированных замкнутых отдельностей, являющихся клетками", было частью повторением, а частью опытным подтверждением теоретических положений Мейена. В растительной клетке Шлейден различил то же, что видели Мейен и фон Моль. То же, что и они, сообщал о ее составе - о разнообразии в ней неорганических и органических веществ, и бесструктурных и организованных в зерна хлорофилла, пигмента, крахмала. И хотя он охарактеризовал вещество "цитобластемы", то есть протоплазмы, всего как "студень" или "камедь", то есть клейкий древесный сок, все яге предположил, что обменные процессы клетки активны, они не сводятся к простому осмосу молекул сквозь ее оболочку внутрь и наружу, а существует какая-то их регуляция.

Но главным в статье была, как мы уже знаем, гипотеза о месте клеточного ядра в пространстве цитоплазмы и в жизнедеятельности клетки - судить об этом никто еще не пытался.

...Шлейден счел более плотную пристеночную часть "цитобластемы" второй оболочкой клетки и отвел постоянное место ядру между истинной оболочкой и этой воображаемой "внутренней пластинкой". '

Ядра, как известно, не обязаны располагаться строго в центре клеток, но почему он всегда видел их только в пристеночной части цитоплазмы - это неразрешимая загадка. Правда, один серьезный ботаник спустя сорок лег предложил на нее ответ - он сказал, что теория образования клеток, которую Шлейден стал в этой статье развивать, "возникла из трудно постижимого слияния неясных наблюдений и предвзятых мнений".

Добавим, у Шлейдена не было изобретательской жилки Пуркине. Он пользовался только общеизвестными в те дни методиками обработки препаратов и не очень-то замечал их несовершенства. А по-настоящему различить детали клеточной структуры удастся через два-три десятка лет - когда Шлейден уже бросит профессуру и целиком посвятит себя литературной работе, чтобы в ней снова прославиться - теперь как отличный писатель-популяризатор, способный просто, ясно, но без намека на вульгаризацию повествовать о серьезнейших научных делах.

Его книги будут переведены на многие языки и на русский тоже (кстати, Шлейден в шестидесятых годах профессорствовал в Дерпте, нынешнем Тарту). Эти книги говорят, читались взахлеб. Они - особенно "Растение" и "Море" - совратили в биологию немалое число будущие ученых, в том числе и русских. Среди научных и научно-популярных писателей XIX века, в котором вообще но было принято миндальничать с оппонентами и противниками, немногие могли сравниться с ним по темпераменту, по страсти, по агрессивности, выразительности и беспощадности, с какой Шлейден с первой своей научной статьи и до последней обличал всех тогдашних своих коллег - кроме Шванна и Роберта Броуна - за неточные наблюдения и необоснованные суждения! А как доставалось от него виталистам - включая Мюллера:

"Только невежество,- писал он,- и леность мысли могут быть при нынешнем состоянии естествознания защитниками жизненной силы, которой надлежит все знать, все объяснить и о которой никто не может сказать, где она скрывается, как действует, каким законам подчиняется".

Но, увы, он мысли не допускал, что недостоверными могут быть и его собственные наблюдения, а теория, которую он выстроил на их шаткой почве и многие годы отстаивал, сродни гаданью на кофейной гуще.

А ведь основная его догадка оказалась гениальна: Шлейден приписал клеточному ядру главную роль в образовании новых клеток - он даже дал ему имя "цитобласт", "клеткообразователь". Но Шванн и любой другой серьезный исследователь, да и сам Шлейден тоже, мог принять идею, только увидя, в чем состоит и как воочию осуществляется эта главная роль!..

И Шлейден "на основании своих наблюдений" нарисовал контуры механизма "свободного образования клеток".

Якобы в "цитобластеме", в "производящем веществе" материнских клеток, время от времени происходит концентрация молекул в некие зерпышки. Из зерен образуются ядрышки. Вокруг них формируются ядра будущих клеток, они приподымают оболочку, отчего получается выпуклость, будто бы похожая на часовое стекло. А затем вокруг "цитобластов" возникает и "цитобластема" дочерних клеток. В финале событий оболочка старой клетки исчезает, и вместо одной клетки оказывается несколько новых. (Словом, почти как у старика Каспара Вольфа, Из старых частей растения выпадают капельки, образующие клетки молодых зеленых побегов...)

Микрофотографии еще не существовало. Неизвестно было даже о простой фотографии, над которой тайком от всего белого света корпел в своей парижской мастерской Художник Луи-Жак Дагерр (он сообщит о своем изобретении только в 1839-м, в год выхода книги Шванна). И на рисунках Шлейдена оказалось воплощено не столько то, что он видел в свой микроскоп, сколько то, что он домысливал,- конденсация зерен в цитоплазме, возникновение ядер и материнские клетки, набитые дочерними.

Но ведь несколько лет назад Дюмортье, а затем сам Гуго фон Моль уже описали деление клеток нитчатых водорослей и довольно точно - они только не видели при делении ядер и каких-либо происходящих с ядрами событий! И Мейен немного позднее тоже повторил эти наблюдения Моля. Из осторожности все они воздержались от утверждений, что открыли единственный механизм размножения клеток. А Шлейден словно бы пе заметил их работ, будто не прочел или не счел нужным обсуждать, поскольку в них и речи не было об органе, руководящем процессом,- о ядре.

И вот что удивительно! Рядом со всеми фантазиями Шлейдена, в той же его статье очутился рисунок, воспроизводивший достовернейшее наблюдение: дочерние клетки дрожжей, которые отпочковываются от материнских,- явление, отлично знакомое любому микробиологу, который наблюдал за живыми дрожжевыми клетками! Однако и это событие Шлейден запихнул в свою схему - он истолковал почкование, как образование новых клеток снаружи старых "путем конденсации зернышек". Историки науки предполагают, что Шлейден здесь принимал за "зернышки" клетки бактерий, размножавшихся в той же среде, что и дрожжи. Не предполагают одного - недобросовестности.

И вот такая фактическая ошибка Шлейдена - столь грубая, столь досадная - оказалась для науки благодатной.

Она привела Теодора Шванна к мысли, которая сделалась ключом для осознания закона строения всего живого - тем стержнем, на который он нанизал всю огромную груду гистологических фактов, накопленных и в Берлине, и в Бреславле, и в Париже, и в Брюсселе - везде, где создавалась новая наука - наука о клетке. То была мысль, что решающим доказательством для представления о клетке как об "атоме живого мира" - как об общем структурном и физиологическом элементе,- может стать только установление единства происхождения всех клеток, единства механизма их образования.

Шлейден дал этой его мысли сильный философский! заряд - ведь мы по его сочинениям знаем, что он думал и что говорил в задушевных беседах с коллегой Шванном.

"Каждая клетка,- рассуждал Шлейден,- ведет двойственную жизнь: одну - вполне самостоятельную, относящуюся к ее собственному развитию, и другую - зависимую, поскольку клетка становится составляющей частью растения. Не трудно, впрочем, убедиться, что как для физиологии растений, так и для сравнительной физиологии вообще жизненный процесс отдельной клетки должен составлять первейшую и необходимую основу, а потому в первую очередь должен быть поставлен вопрос: как же, собственно, возникает этот своеобразный маленький организм, клетка?"

Первым ли Шлейден задумается над проблемой развития клетки? Конечно же, нет. Еще Лёвенгук утверждал, что его анималькули размножаются путем деления. Правда, исследования, какие вели с начала века Тревиранус, Тюрпен и фон Моль в ботанике, а Пуркине и Мюллер с учениками в гистологии животных, были нацелены па следующий уровень - не на размножение клеток, а на развитие их, трансформацию, происходящую при образовании тканей, то есть клеточных систем. (Габриель Валентин особенно преуспел в этом: его труд "Сравнительная гистология" Парижская академия удостоила Монтионовской премии - три тысячи франков - не шутка!)

И все-таки никто еще не ставил задачу так, как Шлейден.

Никто не выводил ее за пределы доступного человеческому глазу, вооруженному тогдашней оптикой,- недурственной, но все же недостаточной,- в глубины, которые по-настоящему достижимы окажутся лишь для биологии второй половины следующего, XX века!

Никто еще не говорил, что сущность клетки как целого и как части целого - в ее происхождении, в ее развитии, которое и составляет ее бытие.

Натурфилософия и Гегель, властитель тогдашних дум, сделали свое дело: естествоиспытатель перестает искать однозначности - теперь для него противоречие есть критерий истины, отсутствие противоречия - заблуждение.

Энгельс назовет клеточную теорию одним из трех великих открытий, которые гигантскими шагами двинули познание взаимной связи процессов, совершающихся в Природе. Именно ее диалектическое содержание он поставил особенно высоко: "Главный факт, революционизировавший всю физиологию и впервые сделавший возможной сравнительную физиологию, это - открытие клеток,- писал он Марксу.- ...Все есть клетка. Клетка есть гегелевское в себе-бытие и в своем развитии проходит именно гегелевский процесс, пока из нее, наконец, не развивается "идея", данный завершенный организм".

Шлейден подсказал ход. Шванн разыграл победную партию.

Три статьи, в которых очертились контуры его будущего фундаментального труда, вышли в свет с невероятной быстротой: первая - в январе 1838-го, через три месяца после памятного обеда со Шлейденом. Вторая - в феврале. Третья - в апреле. А осенью была сдана в печать его главная книга - она вышла в январе 1839-го.

Революции в науке обходятся без ружейных залпов - название книги столь же непритязательно, как и был в жизни ее автор: "Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений". Для читателя современной научно-популярной литературы первые фразы ее предисловия на удивление привычны:

"Существенное преимущество нашей эпохи,- писал Шванн,- заключается в том, что отдельные дисциплины естествознания начинают вступать между собой во все более тесную связь, и именно этим взаимопроникновением и восполнением обусловлена значительная часть успеха, достигнутого естествознанием в последнее время".

Сто сорок лет назад это написано! Сто сорок лет назад - и в его словах не было ни чуточки натяжки, потому что именно его, Шванна, трудом создавалась основа для понимания общих законов развития обоих царств живой природы, ранее строго разделенных в глазах науки. И потому что в это же время физиология животных и растений - пусть еще без системы и неумело, но уже начинала высматривать в процессах жизнедеятельности проявление законов физики и химии, в те времена в значительной их части еще не установленных. Ведь всего три года спустя корабельный врач Роберт Юлиус Майер первым в науке придет к осознанию важнейшей из основ бытия материи - закона сохранения и превращения энергии. А главным исходным пунктом для его гениальных рассуждений окажутся проявления закона, замеченные им в физиологических событиях - в организме человека!..

План книги Шванна предельно ясен. Он открывал ее общей формулой теории - основной идеей, вспыхнувшей в памятном разговоре со Шлейденом, но заготовленной более чем полуторавековым трудом науки, начиная раз розненными наблюдениями десятков микроскопистов - от Гука, от Лёвенгука, Малыгаги и Грю - и кончая напряженными целеустремленными изысканиями его современников и его собственными.

Вот она, формула:

"Основной итог исследования заключается в том, что всем отдельным элементарным частицам всех организмов свойственен один и тот же принцип развития, подобно тому, как все кристаллы, несмотря на различия их форм, образуются по одним и тем же законам".

И это уже не натурфилософское пророчество, а знание, обоснованное тремястами страниц доказательств - собственными описаниями микроскопической структуры ткани хорды и ткани хряща, внешне совершенно несхожих, и многочисленными данными о строении других тканей, добытыми гистологами, эмбриологами и ботаниками - коллегами по своей школе, коллегами из Бреславльской школы и коллегами-одиночками.

Шванн сопоставляет элементы ткани, ими описанные,- все эти "шарики", "пузырьки", "волокна" и "ядрышки", которые не следует путать с настоящими клеточными ядрами и ядрышками. Доказывает их одинаковость, их тождественность. Отбрасывает терминологическую путаницу и словесную шелуху. И выводит четкое определение, что есть клетка.

Он утверждает представление о животной клетке, как о биологическом индивидууме, закрепляя за ней те же "права", в каких утвердили клетку растения Мейен, Тюрпен, фон Моль и Шлейден. Затем выводит принципиально новую классификацию животных тканей, основанную на происхождении и судьбе клеток, из которых они формировались в процессе развития "от яйца". И возвращается к исходным положениям работы, теперь уже серьезно обоснованным.

Итак, клетка - это элементарная биологическая единица структуры любого организма. Организм есть сумма составляющих его клеток, и основа его питания и роста - в их жизни, а само единство живой природы - в единстве принципа развития клеток, первичных элементов, которым присуща жизнь.

"...Мы,- возвещает Шванн,- исходим из предпосылки: в организме нет никакой силы, которая бы действо- вала согласно определенной идее; организм возникает по слепым законам необходимости, действием сил, которые так же обусловлены существованием материи, как и силы неорганической природы".

Вот так он и утверждается постепенно в умах - стихийный естественнонаучный диалектический материализм.

Но при этом у Шванна не было ни малейшего желания оказаться публично зачисленным в материалисты, да еще, упаси бог,- в воинствующие! И трудно сказать, остался ли он таким же верующим католиком, как в юности, когда даже поступил было на богословский факультет, впрочем, вскоре им покинутый ради естествознания, или же просто посчитал по-житейски, что невзначай заработанная репутация атеиста может перекрыть ему путь к профессорской кафедре, баллотироваться на которую ему в 1839 году как раз и предстояло.

Во всяком случае в должном месте книги он прошаркал, как приличествовало, реверансы "разумному существу, все сотворившему", а ученую свою душу тотчас же облегчил рассуждением на манер Лейбница, не очень-то подходящим для католика, сведущего в богословии, будто, дескать, "разумная сила", разделавшись с сооружением мира, теперь уже не выступает "как непосредственно деятельная" и посему - так он подытожил,- "в области естественных наук вполне можно оставить ее без внимания..."

4

Если приложить к теории Шванна сравнение, которым эта повесть была начата,- с постройкой здания, возводимого многими людьми, меж которыми поделен труд по составлению плана, рытью котлована, кирпичной кладке и так далее,- то накопление фактов, длившееся все стосемидесятилетие от Гука до Пуркине и Мюллера с их учениками, следует уподобить заготовке стройматериала. Обобщения, возглашавшиеся от Окена до Шлейдена без достаточных оснований,- вариантам проекта. А работу Шванна - укладке из фактов добротного фундамента и возведению стен.

Но, увы, в этот его "дом клетки" нельзя было никак заглянуть, чтоб поточнее разобраться в происходящем.

Ведь Шванн восхищенно взял у новоприобретенного друга чохом все - и блестящую идею генетического единства клеток, без которой теория не смогла бы ни сложиться, ни утвердиться, и его фантастическую "теорию часового стекла" ("Uhrglasstheorie"). Он даже сам углядел в тканях животных свободное образование клеток - и не только внутри других, но и в межклеточном веществе. Для него это было очень важно - ведь в 1836 году оп повторял знаменитые опыты Спалланцани, доказывающие, что самопроизвольного зарождения живых существ из неживого материала не происходит, а, как говорил Лоренц Окен, "omne vivum е vivo" - "все живое из живого", из органического. И теперь он сам почти четко высмотрел возникновение клетки в бесструктурном "живом веществе" меж надкостницей и костью!..

Ему очень хотелось это увидеть, и он был счастлив, что смог подтвердить и даже развить "великое открытие Шлейдена"! Вот так и получилось, что тот оконный или дверной проем, сквозь который можно было бы проникнуть дальше внутрь микромира жизни, Шванн загородил щитом, на котором нарисована шлейденовская картинка важнейшей фазы жизни клетки, ключевой для понимания ее внутренних процессов и роли ее структурных элементов,- увы, не имеющая ничего общего с истиной!

Назначением, функцией в их "цитогенезе" были наделены только "клеткообразователь", неведомо почему возникающий из "клеткообразующего" вещества, и оболочка, через которую внутрь клетки и из клетки путем осмоса циркулируют вещества. Ложная картина наглухо закрыла собой глубины, не давая мысли в них заглянуть.

...Можно пофантазировать, что было бы, если мысль о роли ядра как "клеткообразователя" и о единстве происхождения клетки пришла бы, например, аккуратненькому, кругленькому, бородатенькому и завидно зоркому вопреки слабому своему зрению Гуго фон Молю, открывшему деление растительных клеток! Насколько более точной могла бы стать гипотеза механики их образования, чем у Шлейдена! Правда, неведомо, Шванн ли создал бы тогда клеточную теорию или же кто-то другой...

Но все было как было - и не иначе. А потому, как только клеточная теория воздвиглась, первейшим делом науки оказалась необходимость опровергнуть "великое открытие" .

Нет, никто не ставил, не формулировал специально этой задачи. Напротив, все - включая и фон Моля - даже мысли не допускали, что великого открытия не было, а была большая ошибка. Но первые удары "теория цитогенеза" получила все же именно в ботанике - ведь ботаника изначально шла в цитологических проблемах впереди, да вскоре и генетика именно в ней зародится. Только не надо приписывать ботанике никакой особой "познавательной силы": просто ее объекты - растения и растительные клетки - более удобны для наблюдения и для эксперимента, чем клетки животных и сами животные.

Спустя всего два года после выхода книги Шванна замечательный австрийский ботаник Франц Унгер тщательно пронаблюдал, как возникают новые клетки в точках роста ряда растений, и ни разу не обнаружил их "свободного образования". Только уже известное деление у высших растений и еще почкование клеток у грибов.

Однако Унгеру тогда и в голову не пришло сейчас же отвергнуть теорию Шлейдена, а поэтому ему осталось предположить, что описанное столь знаменитым ученым "первичное" клеткообразование - без участия ранее существовавших клеток - это явление ограниченное и, видимо, характерное лишь для низших водорослей и лишайников.

А цитолог он был не хуже Моля, и мысль его была смела и беспощадна - он стал одним из основателей палеоботаники и в Австрии был, пожалуй, наиболее заметным из эволюционистов - предшественников Дарвина. Во всяком случае задолго до появления дарвиновского "Происхождения человека" Унгер поддерживал идею нашего происхождения от древних приматов. Из-за этого "Венская церковная газета" требовала чуть ли не лишить его права читать лекции в столичном университете, как "фармазона", который проповедует "скотские теории". А еще, кстати, он чуть ли не первым среди коллег поставил эксперименты, которыми доказал, что изменения среды, а именно солевого состава почвы, не могут вызвать у растений таких приобретенных признаков, каковые бы наследовались и постепенно давали бы начало новым видам, более приспособленным к изменившимся условиям, как это предначертал Ламарк.

Даже Дарвин не решался тогда столь категорично перечеркивать сей способ эволюции. Унгер решился.

...Кстати, именно этими опытами очень интересовался один из его студентов - вернее, из вольнослушателей,- учившийся в Вене в 1851 - 1853 годах, уже не юноша тридцатилетний, невысокий такой, круглолицый, близорукий, смешливый и смышленый монашек-_августинец. Его звали Грегор Мендель. Он был из Брюнна - из Брно по- чешски, отчего говорил с сильным силезским акцентом, а на жизнь он себе подрабатывал тем, что помогал профессору-физику Доплеру демонстрировать опыты на его лекциях.

Потом этот бывший студиозус у себя в Брно, в садике монастыря, не раз и в разных модификациях воспроизведет такие опыты, дабы покрепче убедиться, что приобретенные признаки не наследуются. И он будет это делать одновременно с экспериментами по скрещиванию разных сортов гороха и еще изрядного числа других видов растений, и с кропотливейшими наблюдениями над тем, как передаются признаки прародителей их потомкам из поколения в поколение.

Десятилетний - с 1856 по 1865 год - труд приведет Менделя к прочно доказанной, но довольно необычной - слишком математической для тогдашней ботаники, теории о неких наследственных "элементах" или "задатках", которые обусловливают все признаки растений и животных и передаются потомкам через половые клетки.

...И будто бы эти "задатки" разных признаков дискретны, независимы друг от друга и поэтому способны свободно комбинироваться в пыльцевых и зачатковых клетках растений и наделять потомков разными сочетаниями признаков разных их предков.

По расчетам Менделя, получалось, что в телесных клетках находится по два "задатка" каждого признака, двойной их набор, а в половых - наборы одинарные, по одному "задатку" на каждый признак, складывающиеся при оплодотворении снова в парный "комплект". Этот патер Грегор Мендель, между прочим, работал и с микроскопом - ведь он прилежно еще в лаборатории Унгера освоил технику микроскопирования. Но что он там искал в пыльцевых и зачатковых клетках, неизвестно. Нет, впрочем, он доказал, что оплодотворение производится одним пыльцевым зерном. А ведь многие предполагали - даже Дарвин,- что несколькими! И будь так,- его гипотеза рухнула бы, но она подтвердилась. А вообще-то он не мог себе позволить интенсивную работу с микроскопом - из- за болезни глаз.

...Но нам необходимо вернуться ненадолго из шестидесятых в сороковые годы того столетия. Ведь мы не ознакомились с очень важной работой и весьма своеобразным человеком.

Это швейцарский ботаник Карл Негели. Именно он в 1845 году и докажет, что свободное клеткообразование - миф. Оно никогда не происходит ни в одном из растений, а размножение клеток подчиняется закону, который этот 25-летний профессор формулирует вот так:

"Материнская клетка дает начало двум или нескольким дочерним клеткам посредством деления, виденного впервые Молем".

А ведь совсем недавно Негели специально приезжал к Шлейдену в Иену, чтобы поработать под его руководством,- какова благодарность, а?..

Материал Негели предъявил весомый. Деление клетки на две он наблюдал у ряда растений в точках роста и в кончиках корня, то есть при образовании, как говорят, "соматических", а попросту "телесных" клеток. Формирование четырех клеток из одной - при образовании половых клеток пыльцы.

...Микрофотографии, точной и бесстрастной, все еще не существует. Более совершенные микроскопы появятся после 1882 года, но пока достает и тех, что сконструированы в 1830-х: они, вобщем-то, еще не вызывают недовольства. И потому все предстоящие на ближайшие пол-века открытия зависят от улучшения микроскопической техники - именно методик фиксации, то есть обезвоживания ткани, и методик приготовления ее тонких срезов и окрашивания клеток, выявляющего детали строения. От умелого их применения и от умелой работы с оптикой. И от зоркости - тоже. А карандаш - в этом его особенность - фиксирует не только то, что увидел исследователь, но и позволяет понять по рисунку еще и как он смотрел.

Наблюдательность Негели поразительна, а еще более поразительно его умение работать с препаратом: ведь он при очень несовершенных методиках сороковых годов воспроизвел в своих рисунках весьма достоверные схемы фаз мейоза, то есть "редукционного деления", при котором образуются половые клетки, в данном случае пыльцевые Негели обозначил, как последовательно на разных фазах изменяется плотность ядерного вещества - как оно перераспределяется в пространстве материнской клетки на одном, другом, третьем этапе. То оно у него показано окруженным оболочкой. То оболочка оказывается исчезнув-шей - это происходит перед его разделением. То оно вновь сконцентрировалось, наметив очертания ядер будущих дочерних клеток. И, наконец, вокруг этих ядер вновь обозначены оболочки.

Негели показал в рисунке облик событий, но он не дал им внятного толкования.

Вот и его коллега из Геттингенского университета - Вильгельм Гофмейстер, правда, двумя годами попозднее, не только увидел те же самые "происшествия" с ядрами и ядерными оболочками в делящихся клетках, но даже не раз вместо ядер обнаруживал палочкообразные тельца, то лежащие одной кучкой, то двумя кучками, а то и не очень-то тесно сгруппированные. Двадцать лет он это обнаруживал! (Вернее, много раз за двадцать лет - как только снова принимался изучать клетки традесканции, а они у нее крупные, и эти "палочки" тоже очень крупные.) Увы, Гофмейстер считал их "артефактами", то есть "искусственными фактами", в появлении которых повинен он сам - дескать, это у него в такие палочки и кучки из-за непонятного порока методики приготовления препарата свертывается клеточный белок.

Только в 1867 году Гофмейстер отважился заявить, что ядра как бы исчезают перед делением, а затем в каждой дочерней клетке возникают новые. А о том, что эти "комочки белка" тоже не артефакты, так и не додумался.

Осмысляться все это будет еще через десяток лет, когда цитологи усовершенствуют технику микроскопии, научатся избирательно окрашивать вещество ядер и другие органеллы клетки - недаром же эти так и сяк перегнутые "палочки", в которые оказывается в начале деления "упакованным" ядерное вещество, получат имя "хромосомы", то есть "цветные" или "окрашивающиеся" тельца.

После этого и будут детально описаны оба вида клеточного деления. Сначала митоз - деление телесных клеток, затем мейоз - образование половых. Или еще, как любили называть их старые биологи, "танцы хромосом".

...Они выявляются в ядре соматической клетки - толстые, набухшие. А на самом деле к этому моменту у каждой хромосомы - даже по молекулярным масштабам вплотную к ней - уже выстроилась ее точная копия.

Каждая из этих пар разделится и разойдется "в танце" к разным полюсам ядра, а потом ядерные оболочки исчезнут, и две одинаковые стайки телец - два полных хромосомных набора - отплывут к разным полюсам клетки. К этому моменту в ней уже удвоятся митохондрии 11 другие элементы-органеллы, и далее новые ядра окутываются оболочками, а цитоплазму, завершая деление, пересекает перетяжка - две мембраны двух новых клеток. И в "комплекте" ядра любой нормальной телесной клетки непременно содержится по две хромосомы каждого типа. В начале следующего деления их окажется по четыре однородные, а в следующих дочерних - снова по две. Для каждого вида живых существ число хромосом постоянно. В клетках ржи их семь пар, у комара - три пары, у одной из микроскопических радиолярий их восемьсот пар, у лука - по восемь, у эвкалипта и жабы - одиннадцать пар, у собаки - тридцать девять, у человека - двадцать три пары, то есть сорок шесть хромосом, и все они во всех телесных клетках повторяют этот "танец" Митоза.

Но есть в теле и растения и животного особые клетки "гоноциты". Им изначально - с первых фаз развития зародыша - от некоей эмбриональной "первоклетки" передано по долгой цепи делений ее предшественниц назначение произвести из себя половые клетки - "гонады". Здесь события разыгрываются иначе - в два этапа. В гоноцитах хромосомы вначале тоже удваиваются и расходятся, образуя два "полных", два "диплоидных" набора, но деления цитоплазмы в них не происходит. А после краткой паузы совершается вот что: пары однотипных хромосом каждой из двух хромосомных "стаек" тоже разбегаются, расходятся. И в клетке в итоге формируются не два, а четыре ядра, и затем сама она делится сразу на четыре пыльцевых зерна-яйцеклетки, или на четыре спермия, содержащих половинный набор - по одной хромосоме каждого типа. Ибо в оплодотворенном яйце - точно, как это математически вывел Мендель,- должно очутиться по два "элемента", по два наследственных задатка каждого признака будущего существа.

...И каждый раз, в каждой жизни это будет повторяться в долгой череде клеточных митозов, из которых слагается рост и развитие организма, и новых мейозов, в которых заготавливаются клетки, способные дать начало новым существам, награжденным свободными сочетаниями "особенностей" их предков.

Ну, а то, что хромосомы состоят из молекул ДНК - дезоксирибонуклеиновой кислоты, что эти молекулы и есть "гены", химические хранители наследственной информации, читатель и слышал и читал, наверное, уже бессчетное число раз! Все это - величайшее достижение науки середины уже нашего века... Но давайте соригинальничаем и побольше поговорим о другом, вот о чем.

...Окончательное осознание и описание мейоза было сделано лишь к 1905 году. А ведь все-таки первые рисунки, изображавшие деление клетки-гоноцита, точнее - "микроспороцита", и формирование из ее ядра четырех ядер, а из нее самой четырех пыльцевых клеток, были опубликованы Негели в 1845-1846 годах в работе "Клеточное ядро, клеточное деление и рост клеток у растений". Именно эта работа и перечеркнула в ботанике "теорию часового стекла".

Но не в пример Шванну, вдруг сникшему и стихшему после головокружительного своего взлета, Негели невероятно много сделал в последующие годы. А ведь он был, говорят, очень болезненный человек - вот все недужил-недужил и прожил до семидесяти четырех, непрестанно при этом работая за троих.

Он открыл сперматозоиды папоротников, написал руководство по микроскопии, цикл работ по физиологии бактерий, книгу "Индивидуальность в природе и особенно в растительном мире", очерк "Теория образования бастардов" (гибридов) и множество статей, посвященных проблемам гибридизации, изменчивости и образованию новых видов, и любимым своим растениям - ястребинкам. (Это нам стоит запомнить.) В своих работах по проблеме изменчивости он ввел в биологию новые для тех времен понятия "ненаследуемые модификации", "наследуемые вариации", "одомашненные расы". И утверждал, что гибридизация - возможный путь образования новых видов.

И наконец, самое дерзкое: Негели проследил, как у споровых растений из верхушечных клеток формируются ткани, и динамику роста и развития организма представил ученому миру в своих микрографических описаниях как динамику клеточных процессов.

"Символ веры" Негели звучал так: "Клетки представляют собой элементы, из которых мы согласно математическим правилам можем построить органы".

И это не было пустыми словесами, ибо Негели построил свою математическую теорию роста.

Его имя гремело - он был в тогдашней науке звездой первой величины. Словом, вряд ли надо объяснять, почему именно ему, Негели, в Мюнхен - он со временем перебрался в тамошний университет - и был прислан из Брно в январе 1867 года отдельный оттиск довольно большой статьи "Опыты над растительными гибридами", напечатанной в очередном сборнике местного провинциального "Общества испытателей Природы". Автор статьи Грегор Мендель, "каноник монастыря и профессор высшего реального училища" - он в нем обучал мальчишек физике, ботанике и естественной истории,- предлагал свой труд любезному вниманию Его Высокородия в надежде, что не встретит отказа в "неоценимом содействии".

Да-как тут было Менделю не искать в Негели, в авторе теории роста, желанную родственную душу, когда его первые критики, коллеги и друзья из брненских естествоиспытателей, чуть ли не на стену лезли как раз от математических выкладок, от вероятностной комбинаторики, из которой вырастали теоретические выводы его работы - его, Менделя, законы!.. Пусть теория Негели была отнюдь не само совершенство, но ведь она замечательна именно как свидетельство иного уровня мысли, как олицетворенное взаимопроникновение, взаимное обогащение разных наук, которое вызвало горделивое чувство еще у Шванна. (Оно и на каждом из последующих этапов развития естествознания будет ощущаться и провозглашаться замечательной особенностью именно того этапа.)

Их переписка длилась семь лет.

Конечно же, все эти годы Менделю более всего остального хотелось обсудить свою теорию, в некоей схеме возникшую у него, видимо, еще до начала работы,- слишком уж четок ее план, ее ход,- а затем в десятилетнем труде облаченную в полнокровную плоть фактов, добытых экспериментально и многократно переосмысленных.

И он знал цену своей работе - тому предостаточно свидетельств. И думать не думал выставляться перед ученой знаменитостью смиренным иноком или робким провинциальным учителишкой. Да ведь в ту пору в Германии и Австрии и университетского преподавателя, возглавляющего кафедру, и школьного педагога называли одинаково - "господин профессор". Профессор писал профессору, и лишь на всякий случай, чтоб не обидеть, Мендель обратился к старшему коллеге "Ваше Высокородие" - университетской шишке подобал чин надворного, статского, а то и тайного советника,- вдруг обидится.

В остальном все было в пределах правил хорошего научного тона, которые неукоснительно требовали и сейчас требуют от новичков если не смирения, то хотя бы показной скромности. Им, новичкам, не приличествует возвещать, чем они считают свою работу. Им не подобает произносить слова "открытие". Им полагается терпеливо ждать, пока это слово вымолвят вышние.

Посылая Негели оттиск статьи, он счел, что двух фраз о надежде на любезное внимание и об ожидании неоценимого содействия вполне достаточно, чтобы услышать мнение по существу дела. Поэтому можно попросить у профессора конкретный совет относительно тех опытов, которые, казалось бы, уже ничего не могли изменить,- ведь Мендель с истинным профессионализмом знал цену уже полученных им доказательств. Но он наткнулся на два вида растений - на ястребинки и бодяк, у которых то ли не получалось искусственной гибридизации, то ли они жили по каким-то другим правилам. Примириться с упрямством ястребинок было невыносимо, ибо его законам должны подчиняться все виды растений и животных! Оттого он неосторожно и попросил лучшего в Европе знатока этих растений подсказать ему, из-за чего неудача.

И на этот вопрос Негели ответил с полным знанием дела: "К сожалению, искусственное опыление у них практически почти невозможно..."

А о сути работы не обмолвился ни словом, хотя высоко отозвался о тщательности и терпеливости Менделя, предсказал великую удачу, которой он может добиться, если, как подразумевалось, будет исполнять наставления заочного руководителя. Большое дело всего лишь начато, твердил он, и настоящие результаты пока что в дымке.

Причина "непослушания" ястребинок и бодяка еще не была известна. Никто еще не знал, что эти растения и некоторые другие виды, одуванчики например, размножаются неполовым путем, но они при этом образуют семена, и весь процесс выглядит так, будто растение все-таки размножается половым путем!

Но столь категорически сказав о невозможности гибридизации ястребинок, Негели всей силой своего авторитета заставил Менделя продолжать попытки их скрещивания. Он даже заявил, что следует начать все опыты с горохом сначала, и сделал из непокорных ястребинок аргумент, единственно способный доказать или отвергнуть истинность открытых явлений, и, как говорится, "в упор не видел" огромного менделевского запаса фактов, и искусно избегал даже касаться в письмах и его законов, и его метода, который отмыкал двери в новую область познания - в механику наследственности.

"Мендель в своих опытах с растительными гибридами дал нам в руки орудие, которое мы можем сравнить с рычагом Архимеда",- так много лет спустя сказал Карл Корренс, ученик Негели, которому принадлежит главная доля славы "второго открытия" законов Менделя.

Он действительно открыл их заново. И одновременно с ним их открыли еще три биолога. Но когда Корренс засел за статью о своей работе, он одип из всех решил тщательно пересмотреть не только последние, но и очень давние публикации по изучаемому вопросу и в сборнике трудов провинциальных испытателей Природы откопал для себя и для мира работу Менделя через тридцать пять лет после ее появления и открыл самого Грегора Менделя, никому не ведомого, через шестнадцать лет после его смерти. И Корренс отказался от чести слыть открывателем важнейших законов биологии и заодно невзначай умалил славу трех своих коллег, дабы возвеличить истинного гения, надолго опередившего свое время.

Человек высочайшей чистоты, Корренс, кстати, с горечью говорил, что у его учителя Негели было две крайне досадные особенности. Он умел не замечать то, что не хотел заметить,- намеки, возражения, даже самую громогласную критику. И еще у него была скользкая привычка использовать в своих работах чужие идеи, доводы и факты, с завидным постоянством не ссылаясь на авторов, даже если это были идеи, доводы и факты столь известных авторов, как Кант и Лаплас, Дарвин и Геккель.

Мендель считал неприличным спросить у Негели напрямик: "Что вы думаете о моем открытии?" Но за те семь лет переписки он еще не раз пытался все-таки навести разговор на главное более деликатным способом: "Если правильно предположение, что гибриды образуют столько пыльцевых клеток, сколько существует постоянных видов комбинаций, то..."

Или еще: "...Только один эксперимент казался мне настолько важным, что я не решился отложить его на более поздний срок... В качестве подопытного растения я взял, как и Нодэн, Mirabilis Jalappa*, однако результат моего опыта оказался совершенно иным. Из опыления одним-единственным пыльцевым зерном я получил 18 хорошо развитых семян и от них столько же растений, из которых 10 уже зацвели..."

* ("Ночная красавица" (лат.))

Он был убежден, что столь страстный искатель, как его "высокочтимый друг" - а Негели уже предложил называть себя другом,- не может остаться равнодушным к такой приманке! Но "друг" ничего не замечал, и Менделю пришлось подчиниться его воле, убить на ястребинки все семь лет и, наконец, в отчаянии бросить и попытки получить требуемые доказательства и бесплодное заочное сотрудничество с мюнхенским светилом.

Он прервал переписку - не ответил подряд на два письма профессора. И никогда более ничего не публиковал о своих генетических исследованиях. Только о метеорологических, кстати, специалисты высоко их ценили.

...А еще через десять лет - в 1884-м, уже после смерти Менделя - его "высокочтимый друг", эти последние десять лет совершенно сосредоточившийся на проблемах наследственности, издаст труд "Механико-физиологическая теория развития", который сам назовет главным трудом своей жизни. В нем будет выдвинуто знаменитое, нашумевшее, вызвавшее в науке бешеные долголетние споры разделение организма на "идиоплазму" - на вещество, ведающее наследственностью и размножением, и на "трофоплазму", то есть вещества, осуществляющие все прочие "текущие" физиологические дела - "трофические", "обеспечивающие питание".

В этом труде он поведал миру об очень важных закономерностях, выявляющихся при наблюдении над передачей признаков предков в потомстве гибридных растений и животных. Он приводил конкретные примеры, весьма напоминавшие менделевские. Только он рассказывал, как происходит передача признаков не у потомства гибридов гороха, фуксий или кукурузы, а у гибридов ангорских и простых кошек, и еще - у гибридных анемонов.

Свои примеры Негели заключил такими рассуждениями: "Существуют растения, окраска цветов у которых варьирует между синим, красным, белым и желтым, и мне хочется предположить, что для каждого вида окраски в идиоплазме существует соответственное количество задатков".- И еще: "Любое различаемое свойство заложено как задаток в идиоплазме, поэтому видов идиоплазм существует столь же много, сколько существует и комбинаций свойств".

Теперь суть этих рассуждений для нас неоспорима разве лишь их стиль и термины старомодны. Современный генетик сказал бы короче: "сколько генов, столько же признаков, и сколько генотипов, столько и фенотипов". А о том, как устроены вещества, чья функция хранить и воспроизводить наследственную информацию, сейчас учат в школе. Просто теперь говорят "ДНК - РНК - белок".

Вот только "ошибку" Негели, не оценившего работы Менделя, никак не причислишь к тем, которые принесли науке пользу. Да ведь сам итог их "дружбы" тоже наводит на грустные мысли. Недаром Гуго Ильтис, первый биограф Менделя, так заметил об этом итоге:

"Остается загадкой, каким образом у гениальнейшего Негели, в памяти которого десятилетиями сохранялись малейшие колебания в окраске ястребинок, полностью исчезло из этой памяти содержание труда Менделя?.. Каким образом у него, чью основательность подчеркивали все его ученики, выпала из памяти работа, которую он изучил досконально, подверг критике и которую он сам вызвался проверить своими собственными опытами?.."