Повесть пятая. Иван Павлов, или "до какой степени затрудняется дело..."

'До какой степени затрудняется дело...'

Ни в одной любви мы не бываем столь трепетны, как в первой. И вот уж и годы пройдут, и другие любимые, а память о той, первой, все еще способна пробуждать в душе самые сентиментальные чувства: ничего не поделаешь - условный рефлекс!

1

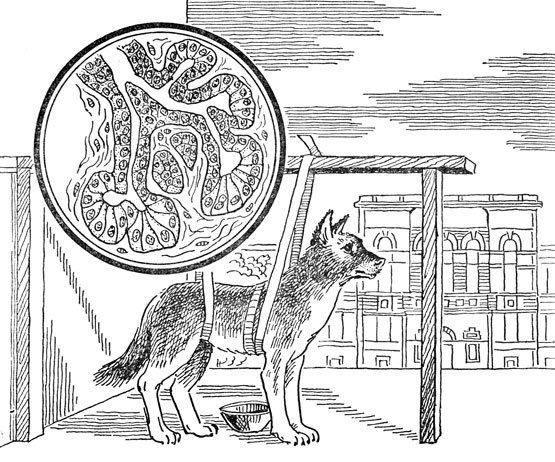

Для Ивана Петровича Павлова первой любовью в науке была физиология панкреатической, то есть поджелудочной, железы. Ведь еще его диссертация, как называли тогда дипломные работы, выполненная на последнем курсе Петербургского университета на пару со студентом Афанасьевым, тоже будущим профессором - только бактериологии, была сразу и публично признана первым доказательством?

того, что выделение вышепоименованной железой пищеварительного ферментного сока регулируется нервами, возбуждающими секрецию, а также, возможно, и другими, невыявленными - "секреторно-задерживающими".

Золотая медаль, присужденная и не врученная, искомая степень университетского кандидата, а первей всего - письменное заключение официального главы тогдашней российской физиологии академика Овсянникова, что студенты Павлов и Афанасьев добились таких результатов, какие не смогли получить ни великий Клод Бернар, ни знаменитые Карл Людвиг и Рудольф Гейденгайн,- вот плоды, которые принесла эта работа, да еще после немалых сомнений и проверок - признание самого Гейденгайна. Право же, какой-никакой, а триумф.

Ну как не сохранить трепетной любви к той железе, той теме, и той первой работе, что была таким весомым для Ивана Петровича утверждением истинности идей "того глубокого и широкого,- как писал он сам,- часто опережавшего экспериментальные данные нервизма".

Он пояснял тут же: "Под нервизмом понимаю физиологическое направление, стремящееся распространить влияние нервной системы на возможно большее число деятельностей организма".

То была позиция классической науки конца прошлого и начала нынешнего века, которой Павлов приобщился с "младых ногтей" и в которой утверждался чем дальше, тем прочнее.

...Он не мыслил для себя иного идеала жизни, чем провести ее всю "в стенах лаборатории, среди книг, приборов и опытов, где одно достоинство, одна радость, одна привязанность и страсть - достижение истины".

И он никогда не изменил этой радости-привязанности - страсти!

Неистовый, распахнутый, синеглазый, красноречивый, он завораживал своим математически ясным и художнически ярким осязанием физиологической механики и притягивал людей к себе самому и к предмету своих исканий, и к своим идеям, как магнит, присасывающий железные иголки. И оттого стал более многорук, чем индийский бог Шива,- чуть ли не четыреста учеников и помощников прошло через его долгую жизнь!

Из фактов, добытых каторжными годами работы им самим и теми, кого он захватил полем своего тяготения, Павлов выстроил для себя мысленную модель системы, управляющей всеми событиями-процессами тела: подобие телефонной, чуда техники тех дней. (До неожиданного открытия радио оставались еще какие-то годы.)

Видимый Павловым образ был куда совершенней своего тогдашнего электрического прототипа: его телефонная станция мозга была автоматической машиной - безо всяких там барышень: "Алло, центральная, пожалте два- восемь-два". Любой из множества сигналов внешнего мира, обращенный в нервный импульс, проходил в этой АТС мозга цепь переключений или, как Иван Петрович говорил, "замыканий и перемыканий" с клетки на клетку, чтобы, найдя ячейки, запрограммированные именно на этот импульс, преобразоваться в поток команд, адресуемых закрепленному за ним органу.

Да и не мог он иначе думать, ученик Ильи Циона - вирховского студента, и Боткина - вирховского ученика и последователя. Оттого-то он и воспринимал любой намек, любую мысль о существовании в организме иной связи, помимо осязаемой "клеточно-волоконной", "проводниковой", как предательство строгого естествознания, ведающего единую основу жизни - клетку, от клетки и рожденную, и не признающего для событий жизни иных причин, кроме "механических" - сиречь осязаемо материальных. И после того как он собственноручно перещупал экспериментом систему "телефонного" управления сердцем, сосудами и органами пищеварения, Иван Петрович мысленно перенес ее принцип даже на клеточный уровень.

Он предположил, что, войдя в орган, в "клеточную федерацию", нервный кабель делится не только на те волокна, которые уже были увидены гистологами,- тончайшие, доносящие импульсы к группам клеток, но и далее -o на волоконца, идущие к каждой клетке по отдельности. А в итоге даже к любому из внутриклеточных приборов- органоидов - к давно уже известным ядру и ядрышку, и как раз в те годы открытым митохондриям и аппарату Гольдяш - должен подходить свой "персональный" архимельчайший нервный проводочек, передающий одному этому прибору предназначенные команды, запускающие его в работу!..

И нельзя удержаться, чтоб не сообщить, кстати, и еще об одной удивительной его тогдашней "кибернетической" мысли: он даже представлял себе, что могут быть?

Приборы, способные сами себя чинить - "правда, маленькие!.."

Нет, в высшей степени символичным было, что в 1900 году Парижский международный конгресс медиков избрал своими почетными сопредседателями именно великого Рудольфа Вирхова и великого Ивана Павлова, ибо оба сии вместе были олицетворением двух сторон единой науки о жизни.

Старый, восьмидесятилетний Вирхов - познания единства ее структуры, ее строгой клеточной морфологии, утвержденной уходящим XIX веком.

Пятидесятилетних!, зрелый, кипящий энергией Павлов - познания ее функции, к элементарным основам которой, к ее физико-химии, предстояло проникнуть наступающему XX столетию.

Его представления о будущей физиологии нового века были пророчески точными: Павлов видел ее физиологией клеточной, "которая должна сменить нашу современную органную физиологию и которую можно считать предвестницей последней ступени в науке о жизни - физиологии живой молекулы",- так он сказал еще за три года до того конгресса, в речи, посвященной памяти одного из своих учителей - Рудольфа Гейденгайна. К Сказал, не вполне сознавая, что его школа уже изрядно вторглась в эту клеточную физиологию, и пе предвидя бури, какую это вторжение принесет. Но не легко было все это ощутить, потому что работы, переводившие исследование через границу двух физиологий, и выглядели и были совершенно традиционными для его лабораторий.

И невозможно было даже гадать, что будет вытянуто на той ниточке, кончик которой дался в руки.

2

...А было так: еще в 1893 году уже немолодой, очень хороший и уважаемый в Петербурге детский врач Иван "Цукич Долинский спохватился на восемнадцатом году практики украсить свою медную дверную табличку титулом "д-р медицины". Он внес, как полагалось, в кассу Института экспериментальной медицины тридцать или сорок рублей в уплату за подопытных собак и за право стать "вольным практикантом" при физиологической лаборатории Павлова, и за год работы над диссертацией сделал настоящее, великолепно доказанное открытие.

Он установил, что соляная кислота, которая, как известно, выделяется в желудке при пищеварении, стоит ей перейти с пищей в кишечник, тотчас же срабатывает как могучий - и значит, черт возьми, химический - возбудитель выделения ферментного панкреатического сока!

Не первый это был уже для Павлова звонок, сообщавший, что организм не обходится одной "проводниковой" связью, а есть все-таки еще в нем и связи химические - ведь в желудке сами пищевые вещества тоже способны подхлестывать секрецию желудочного сока. Но Иван Петрович пока что без труда нашел и этому факту место в своей системе: кислота - это химический сигнал о том, что пищеварение в желудке завершается и нища переходит в кишечник. Вызванные ею импульсы передаются от слизистой кишечника - по нервным, конечно же, путям - в соответствующие центры и вызывают рефлекс, принуждающий панкреатическую железу усилить выработку ферментов. Таким механизмом координируется работа двух соседних "цехов", или, как он говорил, "маленьких фабрик" пищеварительного "завода".

Но ведь Павлов не зря учился у Гейденгайна, Людвига и Циона: "Ein Versuch, kein Versuch" - так по-немецки звучала поговорка старых биологов - "Один опыт - никакой не опыт!". Только когда он повторен многократно, да при соблюдении одинаковых условий, да с одними и теми же послушными результатами, тогда и можно, наконец, доверять опыту и результатам. И потому каждый новый факт много раз обкатывался в его лабораториях - в Институте экспериментальной медицины и при кафедре Военно-медицинской академии, отчего по разветвляющейся цепочке то и дело устанавливались новые факты, подчас тоже неожиданные.

Следующей вехой в цепи работ о влиянии кислоты на поджелудочную секрецию и были исследования адъюнкта Попельского, военного врача, прикомандированного по окончании академии к павловской кафедре, как обычно, до выполнения все той же диссертации. Почти пять лет Павлов удерживал потом Попельского при кафедре в этом зыбком качестве "временно прикомандированного". А оно было очень зыбко, ибо в студенчестве Леон Бернардовнч, увы, получал от академии стипендию и был обязан отслужить в полку или еще где-то по военному ведомству четыре с половиной года. Кафедру ему предстояло покинуть, как только это место понадобится для какого-нибудь коллеги, который был послан академией за границу для приготовления к профессуре и вернулся, а профессорской должности для него пока нет и будет ли - неизвестно...

И ничего тут не могло помочь. Ни степень кандидата математики за исследование Эйлеровых функций, выполненное в университете под началом блистательного Маркова. Ни имя, выбитое золотом на мраморной доске лучших выпускников академии. Ни премия, еще за студенческое исследование Попельскому в самой же академии присужденная. Ни шляхетский род и ни приобретенное звание приват-доцента, то есть всего лишь "частного преподавателя". Ни лошадиная работоспособность и прочие достоинства. Ни даже история кафедры физиологии, им написанная и выпущенная в свет к столетнему юбилею alma mater!

Вот была бы у Павлова еще одна должность кафедрального прозектора, то есть "профессорского помощника", старшего лаборанта, и зачлась бы служба. А раз Павлов с Пашутиным, с начальником академии, "в контрах", то ему ни должности для Леона Бернардовича, ни командировки за границу в порядке приготовления к профессуре, о чем Иван Петрович для него два раза хлопотал,- ничего! Пришлось - в полк, в Омск.

А был он искусный экспериментатор, математически мыслящий физиолог и католически истовый адепт нервизма. И в своем диссертационном исследовании любезный Лёв Бернардович наконец-то идеально доказал один из самых дорогих его учителю фактов - существование в стволе блуждающего нерва "проводочков", которые задерживают секрецию панкреатической железы! И не остановился на 'этом, а, всячески модифицируя эксперименты, добыл и другой факт - такой, что тогдашняя физиология уставилась на него с изумлением!

В этих опытах были уже совершенно исключены какие бы то ни было влияния центральной нервной системы - Попельский пересекал у занаркотизированных собак все идущие к железе нервы, удалял солнечное сплетение и даже разрушал соответствующий отдел ствола мозга. Но, несмотря на все это, поджелудочная железа всенепременно отвечала вспышкой работы на введение в тонкий кишечник слабенькой соляной кислоты. И точно так же - на введение разведенного Либиховского мясного экстракта, попросту "бульонных кубиков".

И вот, перебирая возможные объяснения, Леон Бернардович, конечно же, сразу отверг возникшую у него мысль об особом веществе, которое может быть активировано кислотою в тканях и доставлено кровью в железу. Он слишком твердо знал, что этого не может быть, потому что сама эта мысль о гуморальном воздействии невежественна - она противоречит тому, что твердо знает передовая физиология, и Леон Попельский в том числе, о всеобщем нервно-рефлекторном механизме управления пищеварительными "фабриками".

Правда, уже было известно исключение из принципов нервизма - железы внутренней секреции, вырабатывающие некие химические, еще не выделенные и не изученные факторы, способные серьезно влиять на разные процессы в организме. Но если допустить сходство с этим исключением, получилось бы, что гипотетический гуморальный фактор вырабатывается в слизистой кишечника. А ее-то функции уже известны! И ее примитивное строение нельзя даже ставить на одну доску с морфологией эндокринных желез - право, это сущий абсурд!

Все годы пребывания на кафедре Попельский кропотливо искал в уме и в опытах объяснение открытому факту и выпестовал в итоге гипотезу о существовании в поджелудочной железе "местных нервных центров", которые способны подменять собою центры мозга и по особой коротенькой дуге "местного рефлекса" управлять секреторными клетками железы.

Лихой был это вывод! Ведь в нем Леон Бернардович обосновал возможность регуляции работы органов помимо центральной нервной системы, при их, как он писал, "известной самостоятельности" - без ее участия! Да еще к удовольствию своего учителя сохранил при этом принцип рефлекторной, причем именно "проводниковой", связи. И, кстати, идея "местного рефлекса" ("аксон-рефлекса") продержится в науке более полувека.

Хороша была гипотеза, хоть и несколько громоздка для однозначной истины, однако Ивану Петровичу она показалась симпатичной, а все остальные догадки натянутыми. И еще в 1897 году он изложил данные Попельского в знаменитых "Лекциях о работе главных пищеварительных желез", хоть и не слишком пространно и не слишком категорично, однако и в такой форме они обратили на себя внимание ученого читателя. Но вот статьи самого Леона Бернардовича долго печатались только в русских изданиях - наверно, это все же Павлов осторожничал. И лишь в 1901 году, чуть ли уже не из Омска, Попельский послал, наконец, подробное - на тридцать журнальных страниц - изложение своих методик, фактов и суждений в "Пфлюгеровский архив", всеми физиологами почитаемый, а что важней - читаемый.

Резонанс на статью последовал мгновенно. В том же году во французском физиологическом журнале Вертгеймер и Лепаж сообщили, что они подтверждают опыты и выводы доктора Попельского, прозябающего в провинциальном гарнизоне. А в следующем 1902-м за эту же работу - настолько важным был ее предмет - взялись еще и английские физиологи Уильям Бейлисс и Эрнест Старлинг.

Но воспроизведя в различных вариантах и с разной степенью успеха все, что делал сам Попельский, англичане затем поставили еще один опыт, с виду простенький,- они изготовили вытяжку из слизистой двенадцати-перстной кишки и ввели ее в кровь занаркотизироваииой собаке. Вот " именно в этом опыте и таилось эпохальное открытие, к которому Леон Попельский не сделал лишь одного-единственного, последнего шага.

...Рассказывают, что когда там, у себя - как говорилось, "в туманной Англии" - британцы ввели эту вытяжку собаке и лишенная всех нервных связей поджелудочная железа тотчас стала выдавать в фистулу каплю за каплей свой насыщенный ферментами пищеварительный секрет, Эрнест Старлииг вскричал на всю лабораторию:

- Это же химический рефлекс!

3

Опыт Попельского и выросший из него опыт Бейлисса и Старлинга были, вероятно, первыми четкими демонстрациями индукции синтеза ферментных белков в клетках.

Демонстрациями, в которых это явление удалось показать в "чистоте", отгороженным от множества других физиологических событий и в первую очередь,- что бы там ни писал Леон Бернардович,- от нервных механизмов, столь могущественных, когда рассматривается бытие не клеток, а органов.

Сразу ли поняли Бейлисс и Старлинг, что именно они открыли??

Да, сразу, хотя их представления о процессе, как у всех тогдашних физиологов, не были еще связаны с генетическим кодом, его "транскрипцией" и "трансляцией" и прочими изяществами нынешней молекулярной генетики, о которой и помину еще не было.

О том, что они поняли, свидетельствует имя, каким они окрестили то еще не выделенное из тканевого экстракта вещество, которое соляная кислота расталкивает от дремоты и приводит в активную форму, чтобы оно, перейдя из стенок кишечника в кровь, побудило клетки железы вырабатывать пищеварительные ферменты.

Правда, Старлинг назвал его "гормоном", а не "индуктором", но и греческое "гормео" и латинское "ипдукто" значат одно - "побуждаю", а уже от какого из них конструировать термин, было делом его вкуса. Кстати, новое понятие "побудители" было предложено, когда стало ясно, что речь идет уже пе об одном, а, видимо, о целой группе физиологически активных веществ. Первоначально Бейлисс дал их гормону другое имя, простецкое - "секретин", Уже после того как притихли разгоревшиеся из-за этого открытия страсти, Павлов говорил, умиротворившись, что такого развития исследований, такого результата нельзя было предвидеть логически. Он даже назвал опыт Бейлисса и Старлинга "случайным", позолотив подсознательно пилюлю, доставшуюся его ученику, да и ему самому тоже.

...Кстати, и не претендуя, конечно, на строгость классификации, все состоявшиеся открытия, пожалуй, можно разделить на те, что лежали на дороге науки, и те, что витали в ее воздухе. К первым ученые приходили строго логичным, целеустремленным путем, но чтобы ухватить идеи вторых, свободно в том воздухе парившие, вроде бы многим видимые, но с принятыми мнениями не согласуемые и до последнего мгновения не вполне ясные, нужны были и дерзость и удача.

Что до открытий, не давшихся в руки тому или иному исследователю, то в их будущей классификации, кажется, возможен среди прочих такой разряд:

"открытия, упущенные из-за того, что истовая приверженность генеральной и даже великой теории сыграла роль черной повязки на глазах исследователя".

Ведь в работе Попельского все вопило, что классический рефлекторный путь "побуждения" железы исключен - и он это увидел. Но ведь и гормоны, еще никем не выделенные, он тоже не раз, можно сказать, "почти держал в руках" - то демонстрируя студентам на лекциях Павлова опыт Шарля Броун-Секара, показывающий, что надпочечники поставляют в кровь некий ничем другим не заменимый фактор, который поддерживает тонус сосудов, то демонстрируя опыт Минковского: то есть собак с экспериментальным диабетом, развившимся после удаления поджелудочной железы. А сверх всего этого, и не где-нибудь, а у них на кафедре, и не далее как в 1900 году, то есть только что, патолог Соболев завершил свои блестящие и скандальные по внутриакадемическим меркам эксперименты.

Проблема была та же - происхождение диабета. А скандальность работы состояла в том, что Лев Васильевич Соболев был "пришельцем из вражеского стана", то есть адъюнктом при кафедре начальника академии Пашутина. Соболев, молодо-зелено, надумал отыскать гуморальный фактор, по его суждению, видимо выделяемый поджелудочной железой и, так сказать, заведующий усвоением или неусвоением сахара. Но его маститый патрон - ученик Сеченова и Людвига, сам тем же предметом занимавшийся, похерил замысел его экспериментов на корню по формуле "все это ерунда, ничего не выйдет, Клод Бернар и я знали не меньше вашего". И воистину не меньше: Клод Бернар, разрушая определенный участок мозга, вызывал у собак экспериментальный диабет, который, кстати, случается и у людей при поражениях того участочка опухолью или воспалением. И Пашутин с сотрудниками хорошо продолжал эту линию исследований, считая результаты опытов с поджелудочной железой нечистыми. Неведомо было, что диабетов - два! Два разных заболевания от разных причин, сходные по проявлению!..

Однако коса нашла на камень: Лев Васильевич нипочем не захотел отказываться от замысла, разозлился и, числясь у Пашутииа, принялся исполнять тот замысел под крылом Ивана Петровича - начальникова недруга. А Иван Петрович не только обучил его изящнейшим образом делать операцию перевязки панкреатического протока, но еще и с превеликим интересом сам на правах добровольного помощника участвовал почти во всех, как он говорил, выдающихся опытах Соболева.

В них-то и было поистине с блеском доказано, что причина диабета - в поражении не вообще панкреатической железы, а вот именно ее insulae Langerhansii, клеточных "островков Лангерганса", которые, оказалось, составляют в ней как бы вторую железу, но не внешней, как вся она, остальная, а внутренней секреции. Именно клетки островков и выделяют в кровь фактор, побуждающий ткани печени и мышц усваивать глюкозу и превращать ее в гликоген. И химически этот фактор - белок, полипептид, поскольку его разрушают протеолитичсские ферменты - буквальный перевод: "разрушающие белок".

И были даже высказаны предположения о способе извлечения - именно из желез новорожденных телят - этого вещества, которое через двадцать лет из таких желез и выделят в чистом виде, и отнесут к разряду гормонов, а через полвека даже синтезируют.

...Еще наступит день, когда видный немецкий фармаколог и эндокринолог Пауль Тренделенбург мягко намекнет Нобелевским лауреатам - канадцам Бантйнгу и Весту на то, что в прославленных своих работах о технологии извлечения инсулина и о лечении диабета они, верно по недосмотру, не сослались на опубликованные с 1900 по 1904 год в виднейших германских научных журналах, но потом забытые всеми труды доктора Соболева, которыми, наверное же, воспользовались в 1921-м!.. А уж за этим канадским историкам медицины придется поискать доказательства добропорядочности своих прославленных соотечественников, но они найдут их - они предъявят эти журналы из университетских библиотек Торонто и Монреаля, со дня прибытия из Европы в непорочности отлежавшие так никем и не разрезанными.

...Но, быть может, помимо той "черной повязки" как раз открытие Соболева и помешало Леону Бернардовичу и Ивану Петровичу допустить гипотезу о еще одном гуморальном факторе - не слишком ли много их, черт возьми, обнаруживается подряд в одной лаборатории и, так сказать, при одной железе?..

Да к тому же и "воздух" у каждого исследователя свой.

Воздух Павловских лабораторий тех дней был уже полон новыми замыслами физиологии условных рефлексов, то есть высшей нервной деятельности.

А вот для Бейлисса и Стерлинга сообщение Соболева - самое первое, читанное ими в сдвоенном 6-7-м номере немецкого "Вестника общей патологии и анатомии" за 1900 год, и сообщения японца Такамины и американца Олдрича, в 1901-м одновременно выделивших из ткани надпочечников кристаллический адреналин,- это и был тот воздух, из которого они выловили свой решающий эксперимент.

Какая уж тут случайность, когда берут собаку да и вырезают у нее кусок двенадцатиперстной кишки, отмывают, соскабливают слизистую оболочку, измельчают ее, обрабатывают кислотой, фильтруют, получают экстракт и вводят той же собаке в кровь - все по классической методике, двадцать лет применяемой всеми, у кого возникла мысль пронаблюдать эндокринные явления! Да еще для контроля доказывают, что соляная кислота, введенная в кровь, сама никакого эффекта не дает!

...Однако, как заметил некий современный философ, новая научная идея появляется на свет как ересь, встречаемая в штыки, чтобы затем превращаться в непререкаемое поверье. Оттого и оправданная дерзость тех, кто ее породил, нередко переходит уже в неоправданную.

Да еще Бейлисс и Старлинг взялись своими руками повторить опыты Павлова и Попельского, выявляющие роль секреторных нервов, и ничего у них не выявилось. Азарт не дал им заподозрить, что у них умения недостает, и в ажитации, в упоении своим открытием, да еще и воодушевленные сей неудачей, они решили сокрушить своим гормоном чуть ли не всю теорию нервизма вообще!

Вот тут-то и начался всеевропейский физиологический скандал! Ведь Павлов и павловцы, натурально, ополчились на эту гуморально-гормональную ересь. А Попельский и до смерти своей остался самым яростным ее разоблачителем.

...А знаете, каков он был? Есть фотография тех лет: Павлов, Попельский, еще трое коллег по академии и кафедральный служитель.

Иван Петрович - широкий, крепкий, борода лопатой - вместо того чтобы принять для вечности монументальную позу, привалился себе к полкам, на которых пробирки стоят, и хитро так поглядывает. А его генеральский - действительного статского советника - мундир весь нараспашку и дерзко выставлены из-под него цивильные брюки, светлые в мелкую полоску. (Павлов натягивал мундир только на лекцию, потому что там это по уставу требовалось, оттого и держал его только на кафедре, а так - минуты лишней не носил!)

У других сотрудников - тоже, то форменный сюртук измят, то пуговицы не застегнуты, а может, и недостает какой-нибудь.

А Леон Бернардович - сухощавый, изящный, "гжечный", лысоватый, маленького роста, подобран, застегнут, одернут, значки - университетский, академический, докторский и еще какой-то - смотрятся на его мундире как орденские звезды и крестики. А уж усы и бородка - совсем с картинки к "Трем мушкетерам": тощенькие пряменькие стрелки - влево, вправо, вниз. Вот щелкнет сейчас каблуками. Сухо кивнет: "Estem do uslug jasne рапа!" - "Я к вашим услугам, милостивый государь!" - И скорбно вытянет клинок...

Ах, как он бился, доказывая, что секретин - величина дутая!

Омская лямка оказалась кратковременна - Иван Петрович довольно скоро добился перевода Попельского ординатором в Московский военный госпиталь: там была маленькая фармакологическая лаборатория - почти такая, в какой и сам Павлов когда-то начинал у Боткина. Впрочем, Леона Бернардовича эти воспоминания не очень грели, и от врачебных обязанностей его в госпитале не освободили, однако лаборатория все же была, хоть и не бог весть как оборудованная,- в ней он недурно проработал остаток своего срока с 1902-го по 1905-й. А там ему, наконец, и совсем повезло: избрали на кафедру фармакологии во Львовском университете - в тогдашней Австро-Венгрии. Но он еще в Москве пошел атаковать. Ведь дай этим старлингам палец - руку отхватят: трех лет не прошло, а уж за ними объявился в Эдинбургском университете некий Эдкинс, который заявляет, что даже наработку в желудке соляной кислоты будто бы подстегивает не сама перевариваемая пища, а тоже специфический гуморальный фактор,- тоже, изволите видеть, "гормон", сразу же Эдкинсом обозванный "гастрином", или "желудочным секретином"! Нет, Леон Бернардоцич заготовил мощную экспериментальную атаку и одного только не ожидал, одним был оскорблен смертельно - разворотом, который вдруг совершил его учитель!..

Иван Петрович побушевал, погневался, повозмущался декларациями Бейлисса, да и задал проверить эксперимент британцев приват-доцентам Борисову и Вальтеру. А они постарались и показали, что, с одной стороны, секретин, увы, действительно работает, но с другой - его действие, по их данным, нельзя признать специфичным, строго нацеленным на клетки поджелудочной железы! Потому что такой же эффект вызывало введение в кровь вытяжки из слизистой толстой кишки и разных мясных экстрактов и полупереваренных белков. (Кстати, этот контрольный опыт и эти аргументы им подсказал Попельский.)

Павлов был доволен. Данные тогда же, в 1902-м, опубликованы. Англичане принуждены искать новые доводы. Но сидел же в нем бес, все твердивший: "Ein Versuch, kein Versuch!". И еще в 1903 году решено было снова и по-новому воспроизвести секретинные опыты - для вящей надежности - руками долголетнего "вольного практиканта" Савича, которым Павлов доверял, как своим рукам, да еще при участии адъюнкта Бабкина, господина раздражающей аккуратности и корректности.

И вот ведь что! "Враги"-то оказались правы, и полностью. И Савич с Бабкиным даже было заробели словесно ему докладывать полученные результаты. Знаете, какая гроза могла бы загреметь: "Работать не умеете! Каким концом у вас руки вставлены?.." Но злее громов был для них тот удар, который предстоял самому их учителю!..

И решили, ничего наперед не возвещая, просто устроить для него и коллег демонстрацию опыта - пусть лучше один раз увидит, чем сколько-то там услышит, да пока смотрит, глядишь, немного и дозреет. Пригласили в лабораторию. Эксперимент закончился. Никто и звука не произнес. Павлов повернулся, будто на плацу "налево - кругом", и в тягостной тишине сухо прошагал по лестнице, поднимавшейся к его кабинету.

Все были убиты. Идти наверх никто не решался. Он сам спустился через полчаса, непривычный, тихий, почти виноватый:

"Да ведь никто же не выдавал нам привилегию быть единственными носителями истины!.." - так сорок лет спустя процитировал его слова Борис Петрович Бабкин.

А вот профессор Юрий Владимирович Фольборт, который совсем еще зелененьким студентом только объявился в лаборатории и тоже был на том опыте, финальную фразу Павлова передавал более пространной, как, впрочем, и кое-кто еще из учеников. Суть, однако, не менялась.

Спустя сорок лет эту прекрасную историю, аккуратно обойденную авторами глянцевитых Павловских биографий, и ее продолжение - тоже, Юрий Владимирович рассказывал и в лекциях своим киевским студентам, и своим киевским сотрудникам, отчего ее и узнал и запомнил весьма тогда молодой его ассистент Рудольф Салганик.

Фольборт следовал в этом самому Ивану Петровичу, который, каждый год объясняя в лекции механику управления поджелудочной железой, никогда не миновал рассказа о той ошибке. Для Павлова помимо реальности обоих - и нервного и гуморального - путей этого управления из нее проистекали крайне деловые выводы о сложности нового начавшегося уровня физиологического познания:

"Вы видите, до какой степени затрудняется дело,- подводил он итог этой истории,- когда вы от физиологии больших органов переходите к физиологии микроскопических образований, к физиологии клеток..."

И еще - в другом месте: "Физиология клетки должна иметь свою чрезвычайную методику, не похожую на ту, которой мы пользовались, оперируя с целыми органами".

4

Ну где как не на этом месте, казалось бы, заканчивать рассказ. Все закруглилось: сам гениальный Павлов уже склонил торжественно голову перед величайшим из авторитетов - фактом! И Попельский пусть себе негодует и упрямится, как хочет...

Но в том-то и загвоздка, что Леон Бернардович все- таки ничем не заслужил, чтоб о нем вдруг забыли на полдороге. Честный ученый, который с немалым трудом пробивал себе путь в жизни,- пусть он и был горяч и пристрастен, но за что же пренебрежение к нему и его делу? Поэтому вытерпим еще две главы - ведь что случилось, кстати!

Леоп Бернардович в один совсем не прекрасный день 1904 года взял да и вырубил напрочь из своей жизни разом и знаменитейшего учителя, которому так долго поклонялся, и само имя школы, принадлежностью к которой прежде так гордился.

Прах отряс, вычеркнул навек. И - заметьте, отнюдь не в то счастливое для себя время, когда ощутил за спиной новенькие крылышки, оттого что заблистала перед ним как алмазный дворец кафедра фармакологии заграничного Львовского университета. А вот в весьма заурядные дни его московской ординаторской службы, когда он - чином уже коллежский асессор (майор!),-будто начинающий, ничего еще не добившийся павловский "вольный практикант" одно только и знал - управиться пораньше с палатными обязанностями в отделении внутренних болезней Лефортовского госпиталя, да затем - с приемом в "Бесплатной лечебнице военных врачей для бедных" возле Чистых прудов, в Харитоньевском, и скорей назад - в Лефортово, в госпитальную лабораторию, ставить свои опыты до самого отхода с Госпитальной площади полуночной последней конки двадцать четвертой линии. Дорога оттуда до Покровки, где он квартировал, была не близкая, да ночью и неспокойная, а извозчики - не по ординаторскому жалованью.

Если что он и обрел в Москве, то одну лишь научную истину. Увидел ее на первом году московской жизни, когда прежде всех сам проверил нашумевший эксперимент Бейлисса и Стерлинга, и жил дальше ею одною.

А раскрывалась она в таких опытах, какие по его подсказке ставили в Питере Борисов и Вальтер. В них секрецию желез у собак вызывали, особенно при повторном введении, экстракты любых тканей -и легких, и печени, и мышц, и мозга. Причем они у собак побуждали к невероятно бурному выделению не одну лишь поджелудочную железу, но все железы, за какими только можно было 1 наблюдать!

Если у собак были выведены желудочные фистулы, из них начинал выделяться желудочный сок. Одновременно собаки заливались слюной, у них текло из носа, температура подскакивала, рефлексы снижались, собаки валились, будто при последнем издыхании, кровяное давление падало, свертываемость крови тоже падала. То была картина настоящего анафилактического шока - тяжелей- Вшей аллергической реакции, только что описанной Эрлихом и Безредкой. И вытяжка из слизистой тонкой кишки, содержащая "секретин", как и другие, тоже все это вызывала при повторном опыте!

Нет, Леон Бернардович положительно не мог согласиться с Бейлиссом и Стерлингом, что здесь функционирует гормон, вещество "направленного действия". Налицо была резкая сосудистая реакция - общая, неспецифичная. И все экстракты, а значит - ткани содержали некий другой, но всегда один и тот же агент, ее провоцирующий.

Попельский дал ему имя "вазодилятин" - "сосудорасширитель". Он продолжал эксперименты, выяснял различные тонкости процесса. И, конечно же, приезжал со своими данными в Петербург, к учителю, не раз и не два.

Однако стоило Савичу с Бабкиным показать Ивану Петровичу тот их опыт, как Павлов сделался крайне холоден к его данным. Реальность существования "секретина" у него теперь не вызывала ни малейшего сомнения и все слышимое казалось ему упрямством человека, упустившего открытие гормона. Вот он и прервал однажды страстные речи своего уважаемого ученика холодными словами:

"Ну что вы, господин! Чепуха все это!"

Ох, Иван Петрович! Как легко у него выскакивали обидные фразы, да еще менее деликатные! Такое посеминарски бухнет бывало, если что не по нему,- при дамах не процитируешь. Но вечером, остыв, пришлет записку: "Брань делу не помеха - приходите завтра ставить опыт! Ваш Ив. П."

А эти утверждения Леона Бернардовича были для нею словно толчок под руку, да еще когда сосредоточился на определенных мыслях! Он ведь с болью душевной убедился в реальности роли секретина как побудителя работы поджелудочной железы и оттого задумал даже перепроверить прежние многолетние наблюдения - не пропущено ли в них нечто существенное, что позволило бы все расставить по полочкам, и ради этого отвлек кое-кого из сотрудников от главного дела.

И знал же это Леон Бернардович, да не выдержал - переломила соломинка верблюжью спину! У него было предостаточно оснований считать себя ущемленным и обойденным. Ну, вот не сумел его Павлов послать за границу, а случай был: стоило лишь принудить Вальтера, влиятельного конкурента, отказаться от поездки, да пороху учительского не хватило! Оттого-то и не смог оставить на кафедре, а ведь Попельский был сильнее многих! И его-то осчастливили назначением в Московский госпиталь, а Борисова - такого же приват-доцента - Иван Петрович выдвинул на кафедру в Одессу...

До той минуты он все обиды подавлял рассуждениями, что наука требует жертв и нет счастья выше, чем считать себя членом их великолепной научной семьи. Ведь учитель всегда говорил, как невозможно разделить, что же вложил в ее общее богатство он сам, а что - сотрудники, и Леон Бернардович, например. Все бесценно!?

А тут, услышав, во что вдруг поставлен его очередной взнос, приват-доцент Попельский выпрямился во весь свой сиранодебержераковский рост, сухо кивнул: "Estem do uslug",- и более сюда ни ногой.

...А Павлов словно бы уже предвидел, как одно потянет за собой другое и в итоге целых полтора десятка учеников - да каких, среди них и Савич, и Бабкин, и Орбели и Фольборт - выполнят с 1903 по 1925 год спорадически чуть ли не тридцать исследований, в которых, хоть и прежними методиками - оттого, что новым родиться время не пришло,- но будут без лишних деклараций заново перебирать важнейшие ступени механики управления желудочными и панкреатической железами. Надо оценить, какой жертвой были эти работы для Ивана Петровича, уже утонувшего в физиологии коры головного мозга,- он же терпеть не мог разбрасываться! И все-таки он пошел на жертву, и жертва дала плоды. Эксперименты, пусть со скрипом, но все же приводили к одному итогу, что секреция желез предопределяется обоими регулирующими механизмами - и рефлекторным, и гуморальным, то есть посредством гормона. И есть свидетельство - удивительное тем, что оно оставалось, кажется, никем не замеченным, хотя и было включено в полное собрание сочинений Павлова. Это - его коротенькое выступление по поводу работы доктора В. Гросса, о котором кроме его фамилии и первой буквы имени известно только, что он приехал в павловскую лабораторию в 1906 году из Гейдельберга, где был ассистентом на кафедре патологии, и выполнил одну всего работу. Она была посвящена проверке той вскользь упомянутой работы эдинбургского физиолога Джеймса Эдкинса - той, где английский коллега утверждал, что клетки выходной части желудка вырабатывают гормон, который усиливает работу желез, выделяющих пепсин и соляную кислоту, и всячески при том расшаркивался перед Старлингом и его теорией гормонов. И Гросс доказал - по мнению Павлова, достоверно - реальность роли "желудочного секретина", только что описанного Эдкинсом. А дальше - как в воду канул.

Однако Ивану Петровичу мало было убедиться самому в правоте и в чужой, и в собственной. Ему было нужно и оппонентов убедить - в своей. И он трижды, в 1912, 1913, 1914 годах, посылал в Англию тогдашнего ученика, студента Анрепа, чтобы тот поучил Старлинга, как надо ставить опыты для демонстрации действия нервов, заведующих поджелудочной железой. А что Анреп - студент, это было даже изящней. И все получилось - лучше нельзя: для таких опытов нужно особое умение, у англичан его не было, а у Анрепа оно уже было, и, научившись от него, англичане убедились в том, в чем Павлов и хотел их убедить.

Но установив, что гормональные события относятся уже к ведомству физиологической химии клетки, Иван Петрович не захотел влезать в их глубь, ибо видел там трясину, способную навек засосать. А ему шел седьмой десяток, и надо было успеть завершить то, что уже начато в "брганной физиологии" - значит, и нечего осваивать "чрезвычайные методики", непременные для нового уровня работы. Как сказал его блестящий ученик Александр Филиппович Самойлов, он умел и дерзал отметать то, что было ему самому не по пути. А уж в своем-то узком, почти "семейном" кругу и вовсе позволял себе без чайных церемоний для простоты во всеуслышание твердить, что все лежащее вне его собственной работы - че-пу-ха! (Точно как его дед, дьячок из села Кривополянье вскрикивал, если что померещилось: "чур меня! чур!..")

5

...А Леон Бернардович Попельский воистину отсек всю свою прежнюю жизнь, и даже не упоминал нигде, что был когда-то в городе Санкт-Петербурге и сделал что-то здесь в своей науке.

Ему в обиде на ту "че-пу-ху" впору было отказаться даже от великолепной экспериментальной хирургии той школы, которую проклял. Только цель труда, им поставленная, не позволила этого, и он был принужден - с блеском одного из истинно лучших питомцев школы - выводить собакам наружу пищевод для "мнимого кормления", создавать у них "маленький желудок-свидетель" и потом - уже в самом разгаре битвы - вообще разделять пищеварительный тракт на несообщающиеся камеры. Отдельно - "дно" желудка с его главным железистым аппаратом. Отдельно - пилорическая, выходная часть, где, по данным "противника", и вырабатывается пресловутый гастрин. И отдельно - двенадцатиперстная кишка. И у каждой части - своя персональная фистула. А чтобы животное смогло после этого не подохнуть с голоду, пищу?

j переводили из желудка в кишечник снаружи - соединяя oфистулы резиновыми и стеклянными трубками. (Но кой от чего он все же смог отказаться: у Павлова обычно применяли мясной экстракт Либиха, а он стал пользоваться экстрактом, изготовленным по рецепту другого химика - Витта.)

Он был исследователь мастеровитый и строгий и зорко углядел, каким способом будет легче доказывать свою истину. Бейлисс и Старлинг - главные и самые мощные оппоненты Попельского твердили, что столь сложные белковые смеси, как "пептон Витта", вызывают у животных анафилактический шок - и ничего более. А в этой тяжелейшей аллергической реакции невозможно выявить, что за фактор подхлестывает клетки подяселудочной железы: сосудистые явления, якобы вызываемые "вазодилятином" Попельского, или же все-таки секретин, активированный соляной кислотой желудка?.. Что ж, профессор Попельский поставил опыты иначе - на тех собаках с желудком, разделенным на несообщающиеся камеры, да еще давая им наркоз, чтобы снять явления шока, как это и требовали оппоненты. И более того - признал эффект воистину неоднородным.

Все - ерунда! Это для него влекло лишь одно - необходимость получить новые экспериментальные доводы. Их не пришлось далеко искать, ибо "желудочный секретин" всеми дуэлянтами считался фактором того же толка, что и самый первый, подлинный - "панкреатический секретин". И если доказать, что гастрин - миф, то мифом должно быть признано и все остальное.

Из работ Старлинга и Бейлисса было известно, что секретин - белок. И подразумевалось, что гастрин - тоже таков. Вот потому убийственным и оказался ударный довод Леона Бернардовича, что его вазодилятин - не белок: он устойчив к протеолитическим ферментам. И поскольку экстракт Эдкинса тоже сохраняет активность после разрушения белков трипсином, то и в нем, следовательно, действует не придуманный белок гастрин, а именно вазодилятин. А главное - что способностью вызывать все (эффекты вазодилятина, в том числе и секрецию соляной кислоты в желудке, оказались наделены и вытяжки из тканей легких и мозга, печени и почек, мышц и эритроцитов - красных кровяных телец. Убедительно?..

Итак, профессор Старлинг в своей теории исходит из определения: "Гормон - это вещество, выделяемое клетками в одной части тела и переходящее в какую-нибудь другую его часть, где оно действует в очень малой концентрации, регулируя рост и активность клеток".

Но то, что названо гастрином, то есть гормоном, веществом "специфического действия", несомненно - вазодилятин, который ниоткуда никуда не переходит, а действует там же, где и рождается,- в любых клетках и, вероятно, через нервные приборы, добавлял Попельский как бывший истый павловец.

"В этом свете,- торжествующе писал он в 1909 году,- представленные мною данные и принуждают признать теорию "гормонов" лишенной всяческой фактической основы".

Впрочем, дискуссии в "Пфлюгеровском архиве" и английском "Журнале физиологии" суждено было продлиться еще одиннадцать лет с перерывом ровно в одну мировую войну. А развязка наступила в 1920-м, когда статьи и журналы снова стали курсировать между Лондоном, Берлином и Львовом и выяснилось, что к этому времени сразу несколько исследователей выделили из тканей и бактериальных культур и даже синтезировали гипотетический "вазодилятин" Попельского - вещество, химически представляющее собой β-имидазолил-этиламии, которое получило вскоре и второе имя - гистамин, за то, что в клетках оно образуется, как выяснилось, из аминокислоты гистидина.

Его-то открытие и убило Эдкинса как ученого ни за что ни про что.

И оно вознаградило Попельского в его последние дни за все - за труды, за раны, нанесенные его самолюбию, и за рыцарскую верность идее.

Его две последние итоговые работы, напечатанные в 1920-м в 178 томе "Пфлюгеровского архива", пронизаны счастьем утвердившейся научной правоты. Но, конечно, как человек благородный, Леон Бернардович не видел нужды ставить в них на грудь поверженным, по его мнению, адептам теории гормональной регуляции ногу в специально на этот случай натянутом мушкетерском ботфорте и читать театральные нотации. Правда, он не преминул потешить свою душу и процитировать на видном месте статью знаменитого Барджера и весьма тогда известного Дэйла - именно тот ее абзац, где они делают вывод, что β-имидазолил-этиламин, еще не получивший имя гистамина, это и есть не что иное, как гипотетический вазодилятин Попельского. А вот большего по позволил.

...Он был уверен, что подводит черту под дискуссией, но оказалось, что он подвел ее только под своей жизнью.

Проблема осталась. И как это ни покажется парадоксальным, но именно сильнейшие физиологи-павловцы, питомцы истинного нервизма, чуть ли не более всех скептически относились к наскокам Попельского и его немалочисленных единомышленников на теорию гормонов. А равно и к подобным же пассажам тех своих коллег, у которых, по словам Павлова, были "такое большое тело и такая маленькая голова", жаждавшая свести сложнейшие истины физиологии к примитивно однозначным прописям.

...Ох уж эта перенятая от Ивана Петровича привычка еще и еще раз возвращаться к тому, что уж так выяснено - дальше, кажется, некуда!

Вот, например, Владимир Васильевич Савич, которого павловцы меж собой прозвали "старейшиной школы",- вечно с взлохмаченной бородкой, в непременных пенсне с дужкой и цепочкой и в мятых толстовках. Сколько раз он то сам по себе, то с Тихомировым, то с Крепсом, то :С Зеленым и так и этак подглядывал за процессами, про-исходящими в выходной части желудка, и сколько раз он не находил там подтверждений существования гастрина! Но в 1921 году взял и отверг свои же прежние результаты - дескать, такие-то и такие-то факты заставляют его признать, что между пилорическим отделом желудка и железистым его аппаратом все-таки существует гормональная связь!..

Или Юрий Владимирович Фольборт, с 1913 по 1926 год официальный заместитель Павлова по кафедре, человек беззаботно независимый, иронический и к самому себе тоже насмешливый, фигура в школе столь же в те годы значительная - и в ее делах и в ее развитии, как Орбели, Савич, Бабкин, или как Ганике, родитель всей экспериментальной павловской техники - звуконепроницаемых камер для опытов и автоматических регистрирующих приборов.

Фольборт блестяще начал в физиологии коры больших полушарий мозга, еще студентом сумев уловить такое тончайшее явление, как отрицательные рефлексы и принцип цепного их развития. И, видимо, за талант высматривать вещи парадоксальные Павлов и привлек его к тем "контрольным работам", которыми предстояло распределить, что же точно относится к нервному управлению секрецией пищеварительных желез и что - к гуморальному. Но оттого интересы Юрия Владимировича и приобрели в этой области "биохимический уклон". Он среди прочего исследовал закономерности секреции печенью желчи и взаимодействие желчи с ферментами панкреатического сока. Он обнаружил, что секретин содержится не только внутри клеток слизистой тонкого кишечника, но и в выделяемом ими соке. И, кстати, он не раз искал доказательств существования "закрытого" Попельским гастрина, но находил только косвенные. Поэтому он и ставил высоко доказательства, полученные в 1938 году весьма молодым тогда физиологом, "канадцем русского происхождения" С. А. Комаровым, кстати, учеником Бабкина.

Не знаю, что возникло прежде - схема этого эксперимента или совпадающий с ней анекдот о близнецах, сросшихся на манер "сиамских": один из них, видите ли, был пьяницей, а второй - трезвенником, и когда первый напивался, второй маялся от похмелья. Комаров поставил опыт с перекрестным кровообращением: он соединил трубками кровеносные системы двух собак, у которых, конечно, желудки были разделены на замкнутые камеры. И оказалось, что когда одной собаке вводилась пища в обособленную пилорическую часть, то секреция соляной кислоты начиналась и у нее, и у другой собаки, ибо выделившийся и перенесенный кровью гормон индуцировал клетки обоих желудков сразу.

А позднее еще возникло предположение, что существуют, видимо, даже два "гастрина", два гормона, побуждающих к работе железистые клетки желудка. Один, дескать, действует на "главные" клетки, в которых синтезируется фермент пепсин, второй - на "обкладочные", выделяющие соляную кислоту. Но почему они существуют, чтобы вызвать именно тот же эффект, что гистамин,- это было уже изрядной нелепицей,- ведь именно ею и представляются исследователям то и дело трюки Природы, к которым еще не подобрано ключа.

Ну, а про то, как этот ключ был подобран в наши дни и, кстати, у нас в стране,- следующая повесть.

Последняя в этой книжке.

|

ПОИСК:

|

© GENETIKU.RU, 2013-2022

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://genetiku.ru/ 'Генетика'

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://genetiku.ru/ 'Генетика'